「仕事とプライベートは分けた方がいい」は幻想? 幸福度とモチベを上げる“職場の親友”の作り方

「職場に、親友はいますか?」

この質問に「はい」と答える人はどのくらいいるだろうか。仕事は仕事、プライベートはプライベートと割り切っている人もいるかもしれない。

ところが、実は「職場の親友」の存在は幸福度を上げ、仕事の成果に大きな影響を与えるという。

良い仕事と良好な人間関係は切り離せないもの。自分の席で一人で仕事を頑張っているだけでは、残念ながらさまざまなチャンスを逃してしまいます。

そう教えてくれたのは、ハーバード大学で史上最長の85年にもわたる「幸せ研究」をまとめた『グッド・ライフ 幸せになるのに、遅すぎることはない』著者の一人、ロバート・ウォールディンガーさん。

職場で親友をつくり、長く楽しく働くための関係性をどのように築けばいいのだろうか。

一人で仕事を頑張っても幸福度は上がらない

職場に親友がいると何が良いのでしょうか?

親友がいる人は幸福度が高く、仕事にも意欲的な傾向があります。

ギャラップ社が行った1500万人を対象とした大規模調査で「職場に親友がいる」と回答した30%の人たちは、そうでない人と比較し、総じて幸福度が高かったのです。

この傾向は特に女性に顕著で、職場に親友がいる女性はそうでない人と比べ、仕事の意欲に2倍の差が生じるという結果も出ています。

加えて、仕事面でも良い影響がありました。

どのような影響ですか?

職場に親友がいる人は、顧客とのやり取りや同僚との関係性が他の人より良好で、生産性も高く、上司からの評価も高い傾向にありました。

仕事でけがをする割合は低く、離職率も低いことが分かったのです。

良いこと尽くしですね……!

その要因の一つが、親友の存在。職場に仲の良い人が一人でもいれば、会社に行く理由になりますよね。

「友情によって生産性は下がる」と考える人もいますが、実際は逆だったわけです。

「職場の親友」の定義は何ですか?

調査を行ったギャラップ社の定義は「個人的な話ができる人」です。「恋人とうまくいっていない」「子どもの好き嫌いの多さに悩んでいる」といった話ができる人ですね。

職場の親友がプライベートの親友でもあるケースもあれば、プライベートでの親交はなく、あくまで職場内だけの親友というケースもあります。

プライベートでの交流の有無は問わず、「業務以外の話を深くできる職場の人=職場の親友」というわけですね。

ただ、最近は職場の飲み会や雑談など、仕事と関係のない時間を「無駄な時間」と考える人もいます。仕事とプライベートを切り分けた方がいいという考え方もありますよね。

仕事とプライベートを切り分けてうまくいくという考えは幻想です。

実際には職場の雰囲気が悪くなったり、個人の知見が他の人に伝わる機会を失ったりと、企業にさまざまな悪影響を及ぼすことが分かっています。

当然、そこで働く人たちにとってもマイナスです。

反対に、職場に親密な人間関係があれば、仕事に興味を持ちやすくなったり、周りの人からのサポートが得られたりしやすくなりますよね。

つまり、1日の大半を過ごす職場の人と関わりを持とうとしないのは、大きなチャンスを逃していることに他ならないのです。

仕事は仕事と割り切って成果を出すことに専念するよりも、まず良い人間関係を築くことが結果的に成果への近道になる?

そうです。良い人間関係があれば、周りの人があなたの成功を助けてくれることもあるでしょう。

そもそも良い仕事と人間関係は切り離せないものです。良い仕事をするには、他の人と協力する必要がありますからね。

何より、自分の席で一人で仕事を頑張っていても、あなたの幸福度は上がらないのです。

誰もが「話しかけていいのかな?」とためらっている

どうやって職場で親友を作ればいいのでしょうか?

最も大切なのは、他人に興味を持つことです。まずは、デスクに注目してみましょう。

デスク?

デスクの上に置いてあるものは、本人にとって興味があったり大切だったりする可能性が高いもの。相手に興味を示す良いきっかけになると思います。

なるほど。

例えば、私は禅をやっていて、小さな仏像をデスクの上に置いています。「これは何ですか?」と話しかければ、会話のきっかけになりますよね。

ほとんどの人は自分の話をするのが好きですから、質問されて嫌な気になる人は少ないと思いますよ。

「仕事の邪魔をしてはいけない」と話しかけるのは気が引けちゃうんですよね……。

気持ちはとても分かります。相手が先輩や上司ではなおさらですよね。

ただ、「話しかけていいのかな」というためらいは誰もが持つものです。つまり、相手も同じように思っている可能性があるということ。

躊躇するのは当たり前なのだと理解し、勇気を出して一歩を踏み出すことは、相手にとってもポジティブなことかもしれません。

自分と相手のどちらが先に「話しかけにくい」を乗り越えるか、ということですね。

ただし、結果が必ずしも良いとは限らないことは心に留めておきましょう。

反応が良いことの方が多いとは思いますが、たまたま相手の気分が悪いタイミングで話しかけてしまった、質問があまり良くなかったなど、思うように会話が弾まないことはどうしてもあります。

大谷翔平選手でも毎回ヒットを打てるわけではないように、会話も100%うまくいくわけではないのです。3割ヒットを打てたらいいか、くらいに思っておくといいですね。

めげずに3回は話しかけてみよう、ということですね。

その際、話しかける相手は変えた方がいいと思います。相手がシャイだったり、会話が好きじゃなかったりすることが理由で会話がうまくいっていない可能性もありますから。

そして、「Don't take it personally.(あなたのせいだと思わないで)」であることを忘れないでください。

話しかけた相手から思うような反応がなかったのは、相手の虫の居どころが悪かったのかもしれません。「自分が嫌われているんだ」と受け取らないのはとても大切なことです。

「愚痴を言い合うだけ」の関係にならないために

職場に親友ができたとして、その人と仕事上で良い関係性を築くにはどうしたらいいですか?

愚痴を言い合ったり、仲が良いがゆえに遠慮して言うべきことが言えなかったりと、ネガティブにも転じやすい気がします。

大前提として「良いことも悪いことも、両方話せる」のが本当の友達です。人生には山も谷もありますからね。

また、信頼関係が築けていれば、リスクを取ってでも言いにくい話ができるという研究結果も出ています。

ネガティブな話をするのが必ずしも悪いわけではない?

そうです。本当に良い関係性であれば前向きな話もできるし、愚痴も言い合えるもの。

それに、友達に悩みや心配事を打ち明け、相手がきちんと聞いてくれることで、関係性がより深くなる面もありますから。

では、愚痴を言うだけの関係性にならないために心がけた方がいいことはありますか?

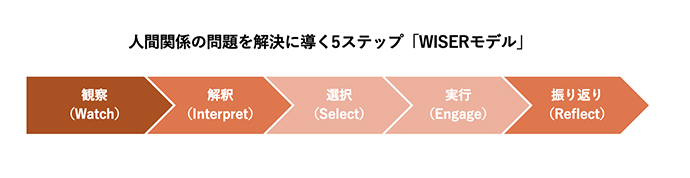

人間関係の問題を解決に導く5ステップで振り返りをしましょう。

まずは観察です。その人と話した後の自分のエネルギーレベルに目を向けて見ましょう。オープンに話せたことで気分が上がるのか、それとも下がるのか。

仮に気分が下がることが多いのであれば、「なぜそうなってしまうのか」を自分なりに解釈してみてください。

会話の内容が悪いこともあれば、いつもランチ前に話すからおなかがすいていてテンションが上がらないなど、さまざまな原因が考えられそうですね。

あとは、単純に相性が悪いケースもありますよね。話すとなんだか気分が下がってしまう人は私にもいます。

そうやって解釈をしたら、次は「すべきこと」を選択しましょう。

相性が悪いのなら接点を減らす、会話の内容に問題があるのなら、お互いが明るくなれる会話を意識的にするなど、アクションを考えていきます。

それができたら、あとは実行するだけです。その結果を再び観察し、解釈し……と、五つのステップを繰り返すことで、人間関係をより良くすることができるはずです。

ロバート・ウォールディンガーさん/Robert Waldinger

ハーバード大学医学大学院・精神医学教授。マサチューセッツ総合病院を拠点とするハーバード成人発達研究の現責任者であり、ライフスパン研究財団の共同創立者でもある。ハーバード大学で学士号取得後、ハーバード大学医学大学院で医学博士号を取得。臨床精神科医・精神分析医としても活動しつつ、ハーバード大学精神医学科心理療法プログラムの責任者を務める。禅師でもあり、米国ニューイングランド地方はじめ世界中で瞑想を教えている

書籍情報

『グッド・ライフ 幸せになるのに、遅すぎることはない』/ロバート・ウォールディンガー、マーク・シュルツ、児島 修 (翻訳)/&books(辰巳出版)

ハーバード大学による史上最長、85年にわたる科学的「幸せ研究」が解明した幸福で健康な人生を送るための鍵――それは「よい人間関係」。

「幸せな人生は、夢のような社会的成功をつかんだ先にあるわけではない。大金を手に入れれば向こうからやって来るものでもない。幸せな人生はあなたの目の前にあるし、手を伸ばせば届く。そして、よい人生は、今、ここから始まる」――本書より

企画・取材・執筆・編集/天野夏海