退職~入社までの

スケジュールを確認!

退職手続きマニュアル

無事転職先が決まった後も、やるべきことは盛りだくさん。

内定先が決まってから入社するまでにどんなスケジュールで動けばいいのかを解説していきます。

退職までのスケジュール

退職理由はどうであれ、良識ある社会人として、お世話になった会社には円満退社したいもの。

退職の意思表示から退職後まで、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

スムーズな退職のための準備期間目安として、おおよそ2カ月前からとしていますが、携わるプロジェクトの期間が長い業種やポジションの方や、退職時期が会社の繁忙期などと被ってしまう場合は、2カ月よりも早めのタイミングで退職意思の表示をした方が良いでしょう。

退職2カ月~1カ月前:退職の意思表示~退職願いの提出

退職意思の表示

民法上では退職の2週間前までに意思表示すればOKで、民法の規定が会社の就業規則よりも効力は上ですが、円満な退職のためにはできる限り各社で定められている就業規則に従いましょう。

予想以上の引き留めや、業務引継ぎなども考慮し、2カ月前には直属の上司に意思を伝えたいところです。参加しているプロジェクトの状況や社内での立ち位置、会社の繁忙期なども考え、退職時期と伝えるタイミングは慎重に決めましょう。

また、最初に伝える相手としては、直属の上司が原則です。緊急の場合やどうしても直属の上司に話すタイミングが取れない場合は、一度他の上司に相談し、判断を仰ぐといいでしょう。

退職日などの決定

退職することが決まったら、具体的な退職日や業務の引継ぎスケジュールを話し合い、決めていきます。有休消化やボーナスのことなど気になることがあればこのタイミングで確認するのが良いでしょう。

残りの有給日数やボーナス支給、すでに決まっている転職先からの希望勤務開始日や、新しい仕事の勤務開始まで少し羽根を伸ばしたい、など「この日までに辞めたい」という希望はあると思いますが、一方的に退職日を決めるのはNG。

自分本位に「この日までに辞めたい」「有給が残り1カ月以上あるので、来週最終出社にしたい」というような態度では、辞めてから必要な書類を出してもらう際になかなか対応してもらえなかったり、同業種の会社に転職した場合、新しい会社での悪評を招いたり商談結果に影響することも。

「立つ鳥跡を濁さず」を心掛け、社内や取引先に迷惑をかけないよう配慮をしたスケジュールにすることが鉄則です。

退職願の提出

退職願は、退職が了承された後に形式的に提出するもの。退職日の1カ月前までに直属の上司に手渡すのが一般的です。

会社で用意されている所定の用紙または、白地の縦書き用便箋に記入して黒インクのサインペンか万年筆で丁寧に書いて提出。 転職先企業にも、退職が無事了承された旨など状況報告しておくのがベターです。

退職1カ月~3日前:業務の引継ぎ

引継ぎ業務の内容はできるだけ文書で作成し、業務に必要な書類や資料もファイリングやフォルダに分けて整理し後任者ができるだけスムーズに引継げるよう配慮しましょう。

退職日当日:会社への返却、受領物の確認、挨拶状の送付

会社への返却

経費で購入したものは全て会社に返却し、会社貸与のパソコン内に入っている データも整理して返却します。返却しないまま退職すると損害賠償や罰金を命じられ、退職後に振り込まれる予定の給与の支払いが行われないこともあるので注意してください。

■健康保険証(健康保険被保険者証)

■社員証(身分証明証)

■社員章

■名刺

■制服(きちんと洗濯しておく)

■その他 :会社から支給されていた携帯やタブレット、社費で購入した事務用品や取引先の名刺、業務で作成・使用していた資料など。個人所有のパソコンに入れていた業務資料データなどは消去が必須です。

また、交通費、経費などの名目で一定の金銭を前渡しされていた場合には、退職時に返還が必要となる場合があるので注意が必要です。

受領物の確認

源泉徴収票など、後ほど送付というものもあります。その場合はいつ頃送ってもらえるか、対応日程などについて確認しておきましょう。退職金などの着金日なども確認した方が良さそうです。

■雇用保険被保険者証 雇用保険加入者であることを証明するもので、新しい勤務先に提出

■年金手帳 勤務先が変わっても同じものを使うので、新しい勤務先に提出

■源泉徴収票 新しい勤務先での年末調整、確定申告に必要

※転職先が決まっていない場合は以下のものも、もらいましょう

■離職票 失業給付の受給手続きのためハローワークに提出

■被保険者資格喪失証明書 退職日を明らかにする書類として、国民健康保険の手続きに必要。離職票でもOK

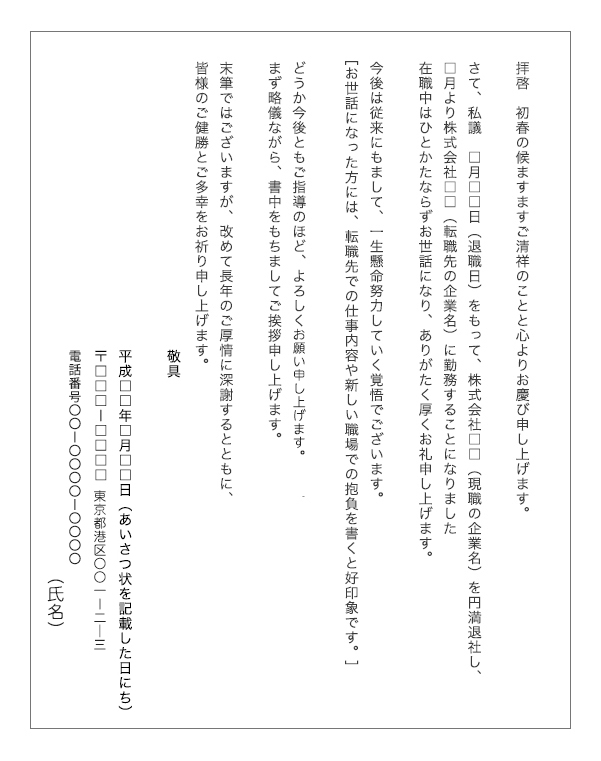

挨拶状の送付

お世話になった方に感謝の気持ちを伝えるためにも、これまで培った人脈を大切にするためにも、挨拶状は必ず出しましょう。 基本的には葉書で出す方がいいですが、かしこまらない間柄ならメールでもOK。

【ハガキの場合】

挨拶状は基本的に、手書きではなく、ハガキに印刷します。

内容はある程度フォーマットはあるものの、状況や相手との関係性によってさまざまな例文があります。自分に合ったものを探してみるといいでしょう。

【メールの場合】

人事総務部 山田一郎様

私事で大変恐縮ですが、一身上の都合により、

■月■■日をもって株式会社○○を退職することになりました。

在職中は■■様には何かとお力添えをいただき、心より感謝しております。

ここにあらためてお礼を申し上げます。

後任は□□という者が務めさせていただきます。

末筆ながら、貴社のご発展と■■様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

最近では、退職の挨拶をメールで送ることが一般的になっています。しかし、目上の人など相手によっては退職の挨拶をメールで受け取ることを失礼だと感じる人も。社内外を問わず、特にお世話になった人には直接挨拶に伺うか、挨拶状を送付するなど、関係性によって使い分けるといいでしょう。

退職後:退職金受領、保険等の手続き

税金の手続き

住民税

退職時に未納分を納入する必要あり。 1月~12月までの一年間の所得に対して課された税金を、翌年6月~翌々年5月までに支払うシステムなので、退職時期によって支払い方法が変わります。

■1~5月に辞めた場合

5月までの未納分(前々年分の所得に課された住民税の残額)を退職時に一括納入します。 前年分は6月1日時点で再就職していれば、新しい勤務先で天引きされますが、そうでなければ役所からの納税通知書に従い4期分に分けて納入します。

■6~12月に辞めた場合

翌年5月までに支払うべき住民税の残額は、退職時に一括か、年4回の分割納入するかを選択できます。

所得税

退職年の12月までに再就職していれば、源泉徴収票を新しい会社にして年末調整の手続きをしてもらおう。 再就職が翌年以降の場合は、翌年の確定申告期間(2月15日~3月15日)に所轄の税務署で確定申告をする必要があります。

年金の手続き

就業中は第2号被保険者(国民年金と厚生年金か共済年金に加入)ですが、失業期間中は第2号被保険者(国民年金のみ)に変わるので市町村役所で変更手続きをする必要があります。※手続きには年金手帳、印鑑、離職票など退職日を証明する書類が必要です。

未払い期間があると減額になったり、場合によっては年金を受取れなくなることもあるので、手続きは忘れずに行いましょう。

健康保険の手続き

退職後すぐに次の転職先が決まっている場合は、新しい会社に雇用保険被保険者証を提出すればOK。

転職先が決まっていない場合の選択肢は

【1】国民健康保険に加入する

【2】それまでの健康保険を離職後2年間まで適用できる「任意継続被保険者制度」を利用する

【3】配偶者または親の被扶養者になる

【3】は年間の収入見込みが130万円未満でなければ適応されないため、雇用保険の失業給付を受けるなら、選択肢は【1】か【2】が妥当なところです。いずれも、人によって保険料が異なるので、きちんと検討して手続きするようにしてください。

雇用保険の手続き

雇用保険は失業したときに失業給付として支給され、再就職までの生活を保障するものです。

【1】失業状態で被保険者の資格消失を確認できること

【2】ハローワークに求職申込をしていること

【3】離職日以前の1年間に満6カ月以上雇用保険に加入していたこと

詳しくはハローワークホームページで確認しましょう。⇒ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

金融機関などへの提出

ローンを利用している場合、勤務先の移動や退職の届出が必要な場合が多いです。会社から融資を受けていたり、給料が下がったりして、それまで通りの返済が困難な場合は、金融機関への相談も必要。 銀行や生命保険会社、カード会社への届出も必要になる場合があります。

特にクレジットカード会社では、会社の信用力や給与額によってカード限度額が決められている場合が多いため、トラブルの元にならないよう忘れずに確認しておきましょう。

『女の転職アカデミア』とは

『女の転職type』がお届けする、

転職活動を一歩前に進めるためのお役立ちコーナーです。

転職を成功させて理想の未来を手に入れるには、自己分析から企業研究、書類作成に面接対策まで、やることがたくさん! その途中で、悩み立ち止まってしまうこともあるでしょう。そんな時、ここに来たらヒントが得られて道が開ける。皆さんにとって、そんな場所でありたいと願って運営しています。