能登半島地震で被災した元港区OLの酒蔵女将が復興の中で学んだ「働くこと」の意味【数馬酒造 数馬しほりさん】

2024年1月1日。新たな一年が始まったその日、石川県能登半島で最大震度7の大地震が発生した。数馬酒造の数馬しほりさんも、被災した一人。酒蔵は6棟中4棟が損壊し、「今も復旧には程遠い」状態だ。

それでも震災の3カ月後、4月には酒造りを再スタートすることができた。そこにあったのは、たくさんの人たちの支援と思い。

六本木の大手企業で働いた20代をへて、「本質的な生き方がしたい」と故郷の能登にUターンした数馬さん。能登半島地震からの約1年を通じて彼女が感じた、「能登を醸し、能登の酒を造る」という“生業”の意味とはーー。

数馬酒造

数馬しほりさん

石川県穴水町出身。横浜の大学を卒業後、富士ゼロックス(現富士フイルムビジネスイノベーション)に新卒入社。法人営業として約6年半、港区の企業を200社ほど担当。その後総合美容サロンへの転職をへて、数馬酒造五代目蔵元である数馬嘉一郎さんとの結婚を機に2014年地元・能登へUターン。現在は数馬酒造の販売課責任者、広報、日本酒のサブスク『Fun Fan Chikuha!』の責任者を務めるほか、国際唎酒師、発酵食スペシャリスト、食育インストラクターとしても活動。食の時を楽しんで欲しいという想いから、日本酒の味わい解析やペアリングレシピなども紹介中

HP/Instagram/能登とつながる日本酒定期便『Fun Fan Chikuha!』

「楽しい都会の生活」にときめかなくなってしまった

私は能登半島の中央に位置する、穴水町で生まれ育ちました。

大学進学を機に上京し、卒業後に就職したのも六本木に本社を構える大手企業。そこから地元の能登にUターンしたのは、30歳を過ぎた頃です。

それ以前の私は、都会でとても楽しい毎日を過ごしていて。

20代は自己成長に費やすと決めていたから、経験を増やし人生を充実させるために、興味のある世界にとにかく飛び込んで、いろいろな人に出会っていたんです。

新卒入社した複合機メーカーでは、営業職として港区の法人企業を200社以上担当。入社5年目で首都圏1位の個人成績を収めた

新卒入社した会社で法人営業をしていたころは、お客さまに恵まれたこともあり、首都圏の売り上げ1位になったこともあります。

22時から飲みに行って、深夜にタクシーで帰るようなこともよくありましたね。今は22時に寝ていますけど(笑)

でも、20代の終わりが近づくにつれて、自分がだんだん以前のようにときめかなくなっているのも感じていました。

都会の暮らしは何もかもがキラキラしてすてきなのに、「今はこれがおしゃれですよ」「流行っていますよ」という誰かの思いに乗せられているような気がして。何だかイミテーションのように見えてきてしまったんです。

土の上で、もっと本質的なものに触れて生きたい。

そんな思いがふつふつと湧いてきたタイミングで、友人から誘われた能登の酒蔵見学ツアーで出会ったのが夫でした。

婚約までに夫と対面したのは4回だけ。プロポーズを受け、「能登に導かれた」という運命を感じ、即結婚を決めたそう

夫はすぐに「この人だ!」と結婚が浮かんだそうですが、その時はまさか自分が酒蔵の女将になるとは夢にも思いません。

でも、酒蔵を営む彼を支え、ともに力を合わせることで、たくさんの方を喜ばせることができる。自己成長を求めてきたこれまでの経験を、少なからず役立てられるかもしれない。

そして、幼い頃から親しんできた日本文化や食への関心、学生時代の留学といった経験が生かせるんじゃないか。

そんな直感もあり、人生そのものを肯定されていくような感覚になりました。だから会ったばかりの彼との結婚をすぐに決めて、能登に戻ることにしたんです。

酒造りは「能登に生かされている」仕事

数馬酒造「能登半島地震復興レポート」より

出身地なので能登での生活のイメージはついていましたけど、酒蔵での仕事は会社員時代とは全くの別物です。

まずは着る服がない(笑)。当時はハイヒールばかり履いていたので、長靴も持っていませんでしたから。

仕事内容はもちろん、仕事の価値観や考え方も東京のそれとは違います。

会社員時代の私は営業職だったこともあり、「数字やお客さまの評価=私の評価」のように思っていました。

ところがお酒の「おいしい」という評価には、明確なものさしがありません。人によっても、シチュエーションによっても変わります。

そういう揺らぎのあるものに対して、「おいしいって何だろう」を追求し、「皆さんを幸せにしているか」を軸に仕事をするのは、まるで別世界に来たような気がします。

そもそも、自分だけで仕事をしている感覚はなく、能登に生かされている感じがあります。

能登産のお米で酒造りをしているので、農家さんの存在をはじめ、この土地に対して考える機会が多いのです。

数馬酒造では2020年の酒造りより、日本酒造りに使用する酒米の調達において能登産100%を達成している(数馬酒造)

だから「能登のために還元したい」という思いが強くあります。自分の頑張りがどうこうではなく、「能登の美しい循環を未来につなげる」という使命を感じていますね。

あとは、一緒に働く人たちも全然違うんですよ。

東京の会社で働いていた時は、自分と似た価値観や共通言語を持っていて、同じ感覚で話せる人たちが集まっていました。

一方、数馬酒造の従業員は新卒から80代まで世代が幅広い。だから「メールで伝えます」では済まないんです。

みんなの考え方が多様だから、世代によって「頑張る」のシビアさが違ったりもします。

最初はものすごくびっくりしましたけど、同時におもしろいところでもあるんです。

「この世代が偉い」といった一辺倒な価値観ではなく、個人がそれぞれに「らしく」いられる。さまざまな人の価値観がミックスされた世界は、すごく気持ちが良いなと思います。

宮城県からタンクローリーでやって来たスーパーヒーロー

私が能登にUターンして10年目となる2024年、1月1日に能登半島地震が起きました。

これまでも中程度の地震は頻発していたのですが、それとは比べ物にならない大きさ。地震が起きた時は、家族4人でこたつに入っていました。

体ごと突き上げるような激しい揺れに襲われ、子どもたちと一緒にテーブルの下にもぐりこんで長い揺れがおさまるのを待ちました。

その後、揺れが落ち着いてから高台に避難すると、あっという間に津波が到来。数馬酒造には6棟の酒蔵がありましたが、そのうち4棟が損壊しました。

数馬酒造「能登半島地震復興レポート」より

酒造にとって、1月は高級酒である吟醸酒造りのシーズンです。

でも、震災直後は呆然自失で。「酒造り」という言葉を使うことすらはばかられるというか、「命を守ることが先」という緊迫した雰囲気に包まれていました。

1月4日に責任者で集まった時も、まともに話し合いができるような精神状態ではなく、とにかく社員さんとそのご家族の生活を守ることを第一優先に考えました。

改めて1月9日に集まれる人だけ出社して片付けを始めたんですけど、来られたのは半数。帰省先や外出先から能登に戻れなくなった人も多く、全社員がそろったのは3月頭になってからでした。

そんな感じだったので、震災後2〜3週間は作りかけのお酒も手つかずの状態にせざるを得なかったんです。

断水していたので、まずは生活がままなりません。酒蔵に立ち入ろうにも、津波が残した泥や辺りにこぼれた大量のもろみを清掃するすべもなく、「どうしようもない」という思いでした。

大きな余震も続いていましたし、次は何をもってどう身を守るか、緊張の糸が張り続けていて。だから、お酒のことは諦めるしかないかなと思っていました。

そんな矢先に、宮城県の新澤醸造店さまから「作りかけのもろみを引き取って、うちでの作業を代行する」というお申し入れがありました。

そうおっしゃっていただいて初めて、「そんなことができるんだ」と気付きました。そんなこと、思いもよりませんでしたから。

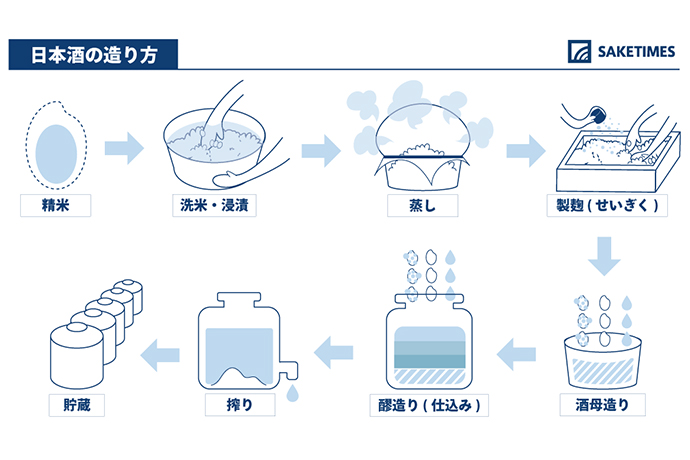

もろみとは、酒母、麹、蒸米、水を加えて発酵させた、日本酒になる前段階の液体のこと。 もろみをこすと日本酒ができ、こさずに仕上げると「どぶろく」になる(出典:SAKETIMES)

新澤醸造店さまは生活水をたくさん積んだタンクローリーで能登までいらして、まず私たちに水を分けてくださり、空になったタンクにもろみを入れて、宮城県に持って帰ってくださいました。

もう、スーパーヒーローが来たような気持ちでしたね。

エレベーターが損傷していたため、醗酵室の小さな小窓から外へホースを伸ばし、トラック内のタンクへともろみを流し入れた(数馬酒造「能登半島地震復興レポート」)

同時期に石川県内の酒蔵さんも同じことを考えてくださっていて、残りのもろみの搬出にご協力いただきました。

差し伸べていただいた救いの手をただ握るしかない状況でしたが、「こんなことができるんだ」と思えたことは大きかったですね。

実は、新澤醸造店さまは東日本大震災で蔵を失くされていて。だから、私たちにこの先何が起きるのか、よくご存じだったのだと思います。

社長の新澤さまが教えてくださったのは「とにかく酒造り」ということ。「酒造りの再開だけを考えて行動するべきだ」と言ってくださり、はっとしました。

その時、私たちは酒造り屋なのに、酒造りすることを忘れていたんです。それができるとは思えない状況でしたから。

そこから「やっぱり酒造りに向かっていくしかないんだ」と、酒造りに関わらないものは見ないようにして、やるべきことを整理し、取捨選択しながら、再開に向かっていきました。

イギリスで行われた品評会「インターナショナルワインチャレンジ2023」のスパークリング部門を数馬酒造の『竹葉 瓶内後発酵純米酒』が受賞。その授賞式で新澤醸造店と出会ったという。「もしあの受賞がなければこういう未来もなかったと思うと、不思議なご縁というか、本当に奇跡的なことだなと思います」(数馬さん)

2024年の新酒は「能登の未来」につなぐ酒

そうして震災から3カ月後の4月、本当に酒造りを再開することができました。

数馬酒造「能登半島地震復興レポート」より

とはいえ、まだ自宅に水が来ていなかったり、避難所から通っていたりする社員もいて。「こんな状況で本当に酒造りをやるの?」という思いも内心はあったんです。

一方で、「まずは酒造りだよ」という新澤醸造店さまの言葉の意味もだんだん分かってきて。

酒造りを始めたことで、徐々に社員の心が元気になっていったんですよ。酒造りが「日常」や「正気」を取り戻していくプロセスになっているのを感じました。

2月になってから、社員全員で倉庫の片付けに着手できた

それに、酒造りを再開していなければ、社員は離れてしまっていたかもしれないと思います。数馬酒造の社員のうち、元々能登にいた人の方が少数ですから。

2024年の秋にはその年にとれたお米を使った新酒も出せましたけど、被災した直後はそんな未来は想像もできなくて。

というのも、農家さんに作ってもらった2023年のお米が震災直後の時点で55トンも残っていたんです。このお米を2025年に持ち越すことなく日本酒にしないと、農家さんに2024年の作付けはお願いできません。

でも、2024年の作付けをお願いできなければ、能登の未来にはつながらないじゃないですか。

だから2月末に「今年も同量のお米を頼むつもりですけど、大丈夫ですか?」と契約農家さんに連絡をして。

そうしたら、「米を作るから、酒を造れよ」とおっしゃってくださいました。

3月に瓶詰めラインを再稼働させ、タンクに貯蔵していた商品の瓶詰めを行った

契約農家さんの地域は震度7で、地割れもあり、想像を絶する大変さだったと思いますが、それでも多くを語らずにそうおっしゃってくださって。本当にかっこいいですよね。

そうやってお互いに一生懸命お米とお酒を造って、今にいたります。

だから2024年のお酒は「出せたね」っていう感じ。出そうと思っていたけれど、本当に出せたんだなって。

酒造りの第一歩、洗米作業(数馬酒造「能登半島地震復興レポート」)

よくアスリートの方が表彰式などで「皆さんの励ましのおかげです」っておっしゃいますけど、以前は社交辞令で言っているだけだと思っていたんですよ。

でも、「あの言葉は本当だったんだ」って今ならよく分かります。励ましがなければ、しんどいときに走る気にはなれませんから。

私たちにとっての「皆さん」には、いろいろな方が含まれています。飲み手の皆さんをはじめ、全国のお顔が見えない方々からも温かいお言葉やご支援をいっぱいいただいて。

そういうものに本当に励まされて、仕事に向かうことができた1年だったなと思います。

新澤醸造店をはじめ、さまざまな支援が得られた理由の一つは、きっと普段から誠実な仕事をしていたから。震災以前の日々の積み重ねの結果が、震災後の酒造り再開につながっている(数馬酒造)

「能登の酒」の本当の意味

震災から1年がたちますが、復旧はまだ始まってもいないのが現状です。

数馬酒造「能登半島地震復興レポート」

数馬酒造の6棟あった酒蔵のうち4棟は解体と改修をする予定ですが、建て直しは早くて2025年の秋。

鉄筋の酒蔵が無事だったから今酒造りができているけど、土壁は崩れたままだし、今も片付かない部屋で酒造りをしている感覚です。生産体制も元通りにはまだまだ遠い。

そもそも11つの能登の酒蔵のうち、酒造りを再開できているのは私たちを含めた2蔵だけ。全壊してしまい、酒蔵自体を失ったお蔵さんもあります。さらに、9月には豪雨もありました。

数馬酒造「能登半島地震復興レポート」

でも、みんな諦めていません。再建まで時間を要したとしても、能登の酒をなんとか未来につないでいこうと皆さん思っていらっしゃいます。

私たちは一応酒造りができているので、能登のお酒を守る責任のバトンを渡されているような気持ちがありますね。

もともと数馬酒造は「能登を醸す」を経営理念とし、『「醸しのものづくり」で、能登の魅力を高める。』という使命のもと、酒造りをしてきました。

そして、その思いはこの1年でより一層強くなっています。

最近、日本酒や焼酎など日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されましたけど、能登で暮らしていると、ご先祖様の話をよくするんです。

私たちの今があるのは、おじいちゃんやおばあちゃん、さらにその上の世代の人たちのおかげであり、その知恵の蓄積や暮らしがあってこそ。

それを日々体感しているから、私たちも同じように未来へつないでいかなければと思うんです。

それは私たちだけでなく、生産者さんみんなの思い。「能登を未来につなぐ」という思いをみんなが持っているから、他業種であっても「チーム能登」として、心一つでいられるように感じています。

「ペアリングイベントでは料理の一品一品に合わせた日本酒を提案します。お客さまの喜ぶお顔を拝見できる仕事って幸せですね」(数馬さん)

都会の人から見ると、「なぜこんな不便な場所に住んでいるんだろう」って不思議に感じると思います。実際、元旦の地震の後は「能登から離れて別の土地で暮らせばいいのに」という意見をSNSなどでたくさん目にしました。

一方で、「絶対に帰りたい」という強い意志で避難先から戻ってきた方が、能登にはたくさんいらっしゃいます。その方達にとっての暮らしは能登の自然と融合したものであり、この土地と結ばれている感覚が強くあるのだと思います。

例えば、祭り。祭りは自分と土地、ご先祖との結びつきを確かめ合う時間であり、魂を揺さぶることに真髄があります。

2024年7月に行われた能登町宇出津の「あばれ祭」の様子

そうやって能登で生きる実感を得ているから、「この土地を離れたら生きていないも同然」と感じるくらい、土地や自然、暮らし、自分の命が結び付きすぎているというか。

つまり、「能登を醸す」というのは、ただ能登産の米や水を使って造った酒というだけでなく、先人達から引き継がれた思い、土地への感謝、ここに生きる意志、そういったものが注がれて「能登の酒」になるのだと思います。

何より私自身、能登で生きていることにほっとしているんです。そうやって安堵している心が正解かなと思いますね。人間が造った建物や道路は壊れてしまったけど、豊かな能登の自然は残っていますから。

仕事とは違う「生業」の世界

お酒を飲むときって、世界から許される時間だと思うんです。お酒は生きていくのに必要不可欠なものではなく、私たち自身も被災して最初に求めたのは水と食料でした。

でも、それらが満たされた次はコーヒー、そして夜にはお酒が欲しくなったんです。世界から「飲んでいいよ」と許される時間は、大きな癒しになりました。

お酒にはそういう力がある。震災を経てそう確信した今、能登の日本酒で皆さんの心を和らげてもらえたらと心から思っています。

六本木で働いていた20代の頃、「本質的な生き方がしたい」と漠然と思っていたけれど、それはいま手に入っているのだと思います。

例えば、食事。「このお米は〇〇さん」「このお魚は△△さんが獲ったもの」と、食卓に並んでいるものの先に、人の顔が見えるんですよ。

お酒を造る私たち、農家さんや漁師さん、輪島塗などの伝統工芸の方々……そうやって食卓をそろえる人たちの仕事は、「生業」なのだと思います。

それは、都会で経験していた「キャリア」とは少し違う世界のように感じますね。

振り返って考えると、会社員だった20代の頃は生きている場所が世界の全てで、出口も一つしかないと思っていたけれど、全然そんなことはないんですよ。

20代の頃に憧れていた国際的な仕事も、むしろ能登に戻ってからチャンスに恵まれました。一見回り道のようで、実はそこにチャンスがあることって意外と多い気がします。

自分が望む道が思わぬところでつながるキャリアパスもあるから、20代の皆さんには、どうか柔軟な感性を発揮してもらえたらと思いますね。

最後になりますが、これまでのたくさんの心寄せに、心から感謝しています。

能登はまだまだ復興に向けて、心を寄せていただく必要がありますので、どうか長い目で見てくださったらなと思います。

同時に、皆さんもどうかご安全になさってください。

もう少し落ち着いたら、ぜひ能登に遊びにいらしてくださいね。そして、能登の何が魅力なのか、感じてもらえたらうれしいです。

取材・文/天野夏海(編集部) 写真提供/数馬しほりさん、数馬酒造 編集/栗原千明(編集部)