「生活者の目線」をキャリアに生かす。未経験・4児の母が、熊本のお箸メーカーでブランドマネジャーになるまで

年齢を重ねるごとに、未経験の仕事に挑戦することや、新しく何かを学び始めることが、段々と難しくなっていく……そんなふうに感じている女性は多いかもしれない。

そこで今回は、熊本にある竹のお箸メーカー「ヤマチク」で、未経験ながら同社発の新ブランド『okaeri』の開発に挑戦した4児の母、松原歩さんのキャリアを紹介したい。

舞台は、熊本県で純国産の「竹の箸」だけを作り続けているメーカー 「ヤマチク」。1963年創業の老舗メーカーだ。

同社の事務所は、社員の子どもたちが自由に出入りするような、アットホームな雰囲気。実際、子育てと両立しながら活躍する人も多いという。

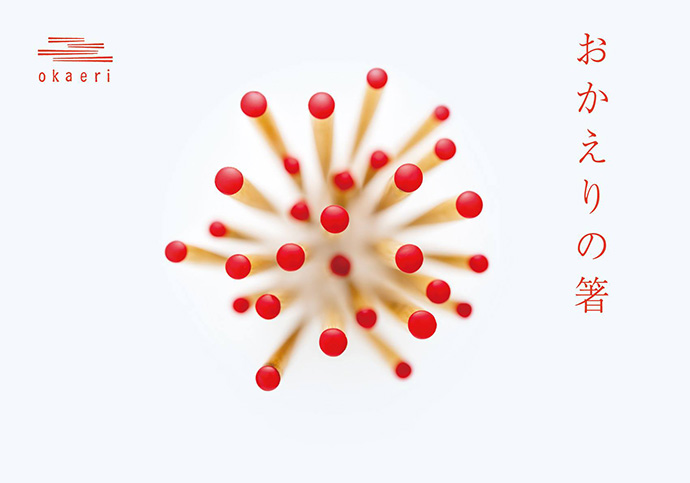

そんなヤマチクが2019年春に発売を開始した新ブランドが『okaeri』だ。「家族全員で使えるお箸」がコンセプトで、幼児用から大人用まで長さの異なる5種類のお箸を取り揃える。

ヤマチクのオリジナルブランド『okaeri』

『okaeri』ブランドの立ち上げには、子育て中の女性社員を中心としたプロジェクトメンバーで、1年かけて取り組んだ。完成した『okaeri』は、1年間で約2000膳を販売。

2020年1月にはアジアの優れたパッケージデザインを表彰する「Topawards Asia(トップアワードアジア)」を受賞するなど、国内外で評価されている。

会社の現状に疑問を持ったことがなかった

この『okaeri』ブランド立ち上げの立役者となったのが、ブランドマネジャーの松原歩さんだ。

松原さんは、外食や小売業での接客経験を経て、21歳の時に第一子を出産。退職してからは1年半ほど子育てに専念していたが、もともと家族が働いていて縁があったヤマチクに入社した。

入社7年目を迎えた2018年、ヤマチクのブランディングプロジェクトが始まった。

「お箸作りの仕事も楽しかったんですが、新しいことに挑戦してみたいという思いがずっとありました。もともと接客の仕事が好きだったので、お箸を作るだけでなく、人と関われるような新しいことができないかという思いもありましたね。

当時は、このままずっと同じ仕事をしていくのだろうか……と悶々としていた時だったので、新規事業立ち上げの話があると聞き、『プロジェクトに参加したい』と申し出ました」

同社専務の山﨑彰悟さんが、プロジェクト参加メンバーの松原さんたちに最初に指示したことは、読書だった。ブランドづくりに関する本を読み、毎週のミーティングで学んだことを共有する作業から自社初のオリジナルブランドづくりが始まった。

松原さんは、幼い子どもたちを寝かしつけた後、本を開き、深夜まで学んだ。そして、読書を通じて得た知識をもとに、自社の良いところや課題を棚卸ししていったという。

それまでヤマチクの主力事業は、他社ブランドの製品を製造するOEM。しかし、OEM頼りでは契約がなくなってしまった場合、経営が窮地に陥る可能性がある。それを踏まえて、「自分たちの価値を直接お客さまに伝えられる自社ブランドが必要だ」という活動のゴールを再確認した。

「こうやって『すべきこと』を話し合うまでは、会社の現状に疑問を持ったことなんてなくて。問屋さんからお箸の注文がくるのが当たり前で、私たちはただ指示に従って箸を作っていればいいとすら思っていました」

ママ社員のアイデアから生まれた、「家族全員で使えるお箸」

自分たちはどういうブランドでありたいか。話し合う中で生まれたのが、「家族全員で使えるお箸」というコンセプトだった。

ヤマチクの社員数は26名。そのうち22名が女性だ。ブランディングチームも、子どもを育てながら働いている女性が中心。自然と「家族で使えるお箸がいいよね」という意見がまとまっていった。

女性が中心のヤマチク

こうして生まれたのが、「家族全員で使える」がコンセプトのお箸、『okaeri』。名前の由来は、原点回帰。かつて日本では、竹のお箸が中心だったといわれており、“日本中で使われていた竹のお箸への原点回帰”という背景を込めて『okaeri』と名付けた。

完成したヤマチクのオリジナルブランド『okaeri』

「家族全員で使えるように」と、幼児、小学生、中学生、大人とそれぞれが使える5種類の長さで展開している。

「5種類の長さ」にこだわった背景には、松原さん自身の子育て経験があった。

「うちの子どもは、『ママと同じお箸がいい』と、大人のお箸を使いたがるんです。お母さんが大好きで、しかも少し背伸びをしたがるからこそなんでしょうね。でも一般的には、子ども用のお箸、大人用のお箸と分けてデザインされているお箸が多かったんです。家族みんなで同じお箸を使いたいと思ったのがきっかけで、『okaeri』のコンセプトが生まれました」

『okaeri』の場合は、カラーリングも同じなので「私はピンクがいい」「青がいい」などといった姉妹同士の喧嘩もなくなったそうだ。

また、「四角いお箸を使っていると、手が痛くなってしまう」という子どもたちの声から生まれたokaeriのフォルムは、持ち手が丸い。それでも、物は掴みやすいようにと先端は四角くした。子どもが毎日持っていても手が疲れない設計で、自然ときれいに箸を使えるようになるこのデザインは、ブランディングメンバーに親が多かったからこそ生まれたものだ。

持ち手は丸く、箸先は四角い『okaeri』

プロダクトが形になったら、次に待っているのが展示会での営業活動。展示会に来場する、小売企業のバイヤーに向けて『okaeri』の魅力を伝え、新規の契約獲得を目指す。

「どうやってお客さまにつまみやすさを体感していただくか?」と考えて企画されたのが、手作りのフェルト製お弁当箱。

『okaeri』ブランディングチームのメンバーで、元保育士の雪野真理子さんが、フェルトでおかずを作ったお弁当箱や、粘土でお寿司を手作り。展示会のブースで、来場者にお箸を試してもらえるようにした。

実際にお箸を使ってもらうことで、つまみやすさを実感する人も多かったという。

「元保育士の雪野さんの知恵や、私の母親としての経験など、みんなの知恵を使っていいものを作る過程が楽しかったですね」と松原さんは振り返る。

2019年春に販売開始し、数カ月経つと『okaeri』をきっかけに新規契約が獲得でき、売上も月に100万円ほど増加。活動の意義を改めて実感したという。

「お給料をもらう分だけ仕事をする」姿勢が変化した理由

社内全体でも、改善を提案する社員が増えた。例えば、お箸を梱包する際の台紙も、それまではグレーのシンプルな色のみだったのが、「自分がお客さまだったら、もっと明るい色のものがほしい」という発言が出るように。

「ヤマチクのお客さまは、30~40代の子育て世代が中心。私たちは、作り手でもありますが、買い手とも同世代です。お客さまの顔が見えたことで、自分たちがかわいらしいと感じ、買いたいと思う商品をお客さまに提案したいと思えるようになりました」

今では積極的に提案をする松原さんも、会社に入って数年は、「お給料をもらう分だけ仕事をすればよい」と考えていたという。

しかし、ブランドマネジャーを任されるようになって、仕事に対して覚悟が決まった。以前よりも向上心が出て、今後はさらに材料についても学び、接客で知識を披露したいと語る。

「淡々と仕事をしているだけでは飽きてしまいますよね。だから、常に少しでも現状よりよい状態を目指す。例えば、お箸を昨日より1膳でも2膳でも多く作るというような。

目の前の仕事を一生懸命やっていれば、評価されると思うんですよ。手を抜いている人にはチャンスは巡ってこない。

他の人よりできなくても、自分の限界値まで頑張ること。目の前の仕事に一生懸命取り組んでいれば、その評価は認めてもらえると思います。

諦めないで、目の前の仕事に少しずつ取り組んでほしいですね。チャンスがあったときに自分から飛びかかると、道は開けてくると思います」

子育てや接客、あらゆる経験を生かして別の職種に挑戦した松原さん。「どんな経験も無駄ではない」という言葉には説得力がある。

「子どもを産んだことで、主婦や母親としての目線が持てるようになりました。それだけいろんな人の考え方がわかる、自分が共感できる人が増えるということなので、無駄じゃないと思います」

日々を全力で取り組んできた松原さんだからこそ、チャンスが訪れたのだろう。家庭と仕事を両立する松原さんに勇気をもらった。

取材・文/吉田瞳 画像提供/株式会社ヤマチク