女性役員、女性管理職はなぜ重要? 今さら聞けない“ダイバーシティの重要性”を3つのポイントで解説

「ジェンダーギャップ指数2021、日本は120位 G7最下位は変わらず低迷」

「世界120位『女性がひどく差別される国・日本』」

--この春、世界経済フォーラムが毎年、国別の男女格差を調査・発表しているジェンダーギャップ指数を受けて、こんな見出しが各所に見られました。

今年は2月に東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長(当時)による女性蔑視発言や、それを受けて同大会組織委員会に女性理事が大幅に増員されたり、東京大学が多様性を重視した結果、新たに執行部の過半数を女性が占める組織体制を発表したりと、例年になくジェンダーとダイバーシティに関する話題が多い年です。

一方で「なぜダイバーシティが必要なのか? 今ひとつピンとこない……」「特に今の状態に不都合は感じていないけれど……?」という方も、実は少なくないかもしれません。

実際、私も先日、同様の質問を受けました。そこで今回のコラムでは、なぜ組織にダイバーシティが必要なのか、改めて考えてみたいと思います。

1:多様性があることで、安心感が生まれて働きやすさが増す

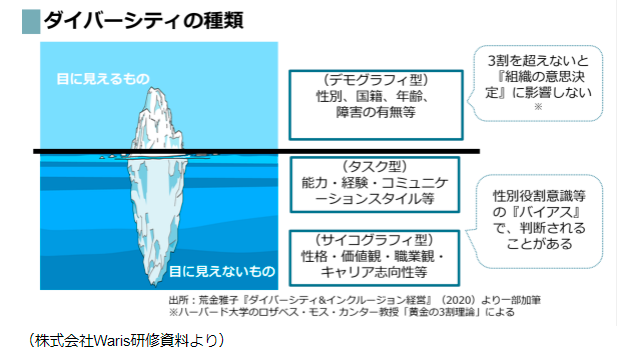

そもそも「ダイバーシティ」と言ったときに「目に見えるもの」と「目に見えないもの」があります。年齢や性別、子どもの有無、国籍などは目に見える部分ですね。

一方で能力や経験、価値観などは目に見えない部分での多様性になります。

まず、分かりやすい部分から言うと、ぱっと目で見て多様なメンバーがいることはそれぞれの人にとって安心感を与えますし、組織に受容されていると感じることにつながります。

例えば、ワーキングマザーの存在は同じワーキングマザーにとってはもちろん、これからライフイベントを迎える女性たちにとっても励みになりますし、具体的に仕事と子育てとの両立に関して相談にのってもらったりアドバイスをもらったりする機会にもつながるでしょう。

外国人の社員の方にとっては同じように外国籍のメンバーがいることで得られる安心感があります。介護をしている方は、同じように介護をしながら働いている社員の方の存在に励まされます。

こうした多様な属性のメンバーがいることで、組織としては、そうしたメンバーに力を発揮してもらううえでのノウハウ・知見が蓄積されていきます。

育児や介護をしている社員の方、外国籍の方が能力を発揮しやすい制度やしくみづくりを思考し実行していくことができるようになるのです。

以前、「上司も同僚も男性ばかりの職場で生理休暇の申請がしづらい」と教えてくれた女性がいました。職場に多様性がないと、せっかくある制度も活用されづらい状況が生まれがちです。

ハーバード大学の社会学者であるロザベス・モス・カンターは、「黄金の3割」理論を提唱しました。

これは、組織のなかでマイノリティーの割合が3割を超えるとマイノリティーはマイノリティーでなくなり、声を上げやすくなって組織が変わっていくということです。

一人一人が能力を発揮するためには、ある程度、数量的なボリュームとして多様性が担保されていることが重要です。

2:多様性があることで、考え続ける組織になれる

これもある女性の実例です。その方はあるオーディオメーカーにお勤めなのですが、「社内がオーディオ好きな中高年の男性ばかりで……」とこぼしていらっしゃいました。

「価値観が同じ人ばかりで、会話が広がらない。うちの製品に興味がない、関心がない人にどのように買ってもらうか……という観点が生まれない」というのです。

確かにお互いに共通認識がなければ、言葉にして伝え合うしかありません。そういう意味では多様な属性、多様な価値観の人が社内にいることはより良い商品やサービスを考え抜く体制づくりにつながります。

3:多様性があることで、「当たり前」を疑う組織になれる

そして3番目のメリットは多様性があることで組織の「当たり前」を疑えるということです。

ある小売業に勤める女性の話ですが、彼女の所属する部署ではおよそ4割が中途採用者なのだそうです。「外の人ってずっと中にいると当たり前だと感じていることを『おかしい』『変えた方がいいんじゃないか』って気づいてくれるんですよ」と言います。

「うちはもともと『はんこカルチャー』が根強い会社で、何でもかんでも社内承認を得るのに『はんこ』が必要だったんです。でも、ある中途採用の社員の方が『本当にはんこを必須にする必要がありますか?』と声をあげてくれて。業務改善につながったことがあります」

これは一つの例ですが、多様な経験値を持つメンバーが集まることで、異質な観点が持ち込まれ、それが、これまで「当たり前」だと思っていたプロセスを見直し、日々のちょっとした改善につながっていきます。

一人一人の力を最大限に生かすために

こうしたお話をさせていただくと、「うちの会社は女性社員が多いし、女性管理職比率も3割以上いる。特に問題はないように感じます」と言われる場合があります。

では、その会社の経営陣に関してはどうでしょう? 日本の上場企業の女性役員の比率はわずか6%しかなく、女性役員ゼロの上場企業も半数以上にのぼります(※)。

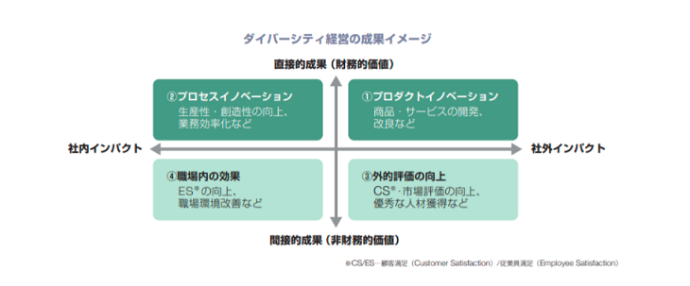

下記の図は、「ダイバーシティ経営」がもたらす成果についてまとめた図です。多様な人材が能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげていくダイバーシティ経営が今後ますます必要となります。

(経済産業省「ダイバーシティ経営企業100選」関連資料より)

組織においては多様な人材が「いる」だけではなく、その人たちが「能力を存分に発揮できる」状態を実現することが大事です。

それにより、商品やサービスの開発・改良につながったり、生産性・創造性の向上につながったり、従業員の満足度が高まり、それが結果的に採用や定着にプラスになります。

管理職、部長職、役員などに女性を登用している企業の方が財務パフォーマンスが良いという調査結果も出ています。また、ダイバーシティ経営を実践するには経営側に多様性があることも非常に重要な要素です。

一人一人が存分に力を発揮するためには組織に多様性が必要だし、そんな中でこそ力を発揮する土壌もはぐくまれるということですね。

皆さんの組織ではどうでしょうか? もしも自分の所属する組織で改善の余地がありそうなら、現場にいる女性たちから声を上げるのも有効な策です。

今回ご紹介した事例も活用していただいて、多様性の重要性について、職場で意見を出したり、議論してみたりしてみるのはいかがでしょうか。

(※)東京商工リサーチ「2020年3月期決算上場企業2,240社 『女性役員比率』調査」より

【この記事を書いた人】

Waris共同代表・国家資格キャリアコンサルタント

田中美和

大学卒業後、2001年に日経ホーム出版社(現日経BP社)入社。編集記者として働く女性向け情報誌『日経ウーマン』を担当。フリーランスのライター・キャリアカウンセラーとしての活動を経て2013年多様な生き方・働き方を実現する人材エージェントWarisを共同創業。著書に『普通の会社員がフリーランスで稼ぐ』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。一般社団法人「プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会」理事

『私と仕事のいい関係』の過去記事一覧はこちら

>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/work/10thanv/をクリック