アパレル店員→人気クリエーターへ。『女社会の歩き方』ぼのこさんに学ぶ、キャリアチェンジで後悔しない絶対ルール

働いているうちに「やりたいこと」が変わっていくことは、誰にでもある。

でも、ようやく見つけた「やりたいこと」が、今の仕事と全く違う仕事だったらどうだろうか。 多くの人は「やってみること」を尻込みしてしまうかもしれない。

Woman typeで『マイカのアパレル日記』を連載中のぼのこさんも、自分のやりたいことに気付き、“思い切ったキャリアチェンジ”をした人の一人だ。

Instagramのフォロワー数、ブログの月間読者数ともに10万人を超える人気クリエーターとして活動するぼのこさんだが、以前は、子ども服のアパレルブランドで働く販売員だった。

前職で店長まで経験したぼのこさんが、それまでの仕事と全く違うネクストキャリアを歩み始めたのは30歳を目前にしたタイミング。一体何が、彼女を現在地まで連れてきたのだろうか。

「服を売る」より「人を育てる」ことが好きかも

ーーぼのこさんがクリエーターの仕事に興味を持ち始めたのはいつ頃だったんですか?

実は「クリエーターになりたい」と思ったことは一度もないんですよ。

やりたいことを叶えるための手段として、一番いいと思ったのがクリエーターになることだったという感じなので、もともと漫画家になりたかったわけでもないんです。

ーー「やりたいこと」というのは?

一言でいうと、人を育てること。一人一人が、自分らしく働ける環境や世の中をつくることですね。

私がそんな風に考えるようになったのは、新卒入社したアパレル企業で店長になったことがきっかけでした。

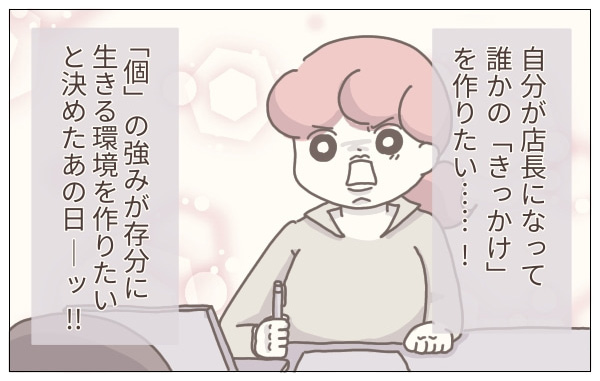

『ぼのこと女社会2』より

スタッフ一人一人が持っている強み、持ち味を見つけ出して、その人が最高のパフォーマンスを発揮できるように導くことが、私の天職なんじゃないかと思うようになって。

店長になって、初めて人を育てることの楽しさを知ったんです。

ーーマネジメントにやりがいを感じ始めたんですね。

ええ。私も最初は、「自分が心地よく働くこと」を重視して仕事を選びました。

ただ、店長のポストについてからは、私の中の優先順位が自分<チームに変わったんです。

ーー会社員を続けていた方が、ぼのこさんがやりがいを感じていたマネジメントの仕事を続けられると思うのですが、なぜ独立を?

確かに、店長の仕事を続けていても十分やりがいがあったと思います。でもその場合、私が影響力を発揮できるのはお店の中でだけでになってしまう。それで次第に、今の会社にこだわる必要はないな、と思うようになっていったんです。

また、人を育てる力をさらに養っていくためにも、一度もっと広い世界を知る必要があるのではないかと考えて、思い切って会社を離れてみることにしました。

『ぼのこと女社会2』より

ーーそこからすぐにクリエイターとしての活動を始めたんですか?

いえ、会社を離れる事を決めたのはいいものの、当時は何をするかまでは全然決めていなくて(笑)。まずはどんな仕事があるのか知ろうと思い、ハローワークに行ったり、求人を検索したりしました。

その過程で適職診断も受けてみたのですが、出てきたのは起業家、弁護士、政治家などで……あまりピンとこなかったんです(笑)

ーー模索期があったわけですね。

そうなんです。ただ、そうやってあれこれ悩んでいるうちに、企業に転職する必要はあるのだろうか、という疑問が浮かびました。

私がやりたかったのは、「誰かの成長」に役立つ情報の発信です。であれば、企業や職業にこだわらなくても、自分自身でできるのでは? と考えるようになっていきました。

そこで、SNSを通じて自分の経験をもとにした漫画を発信してみることにしたんです。

ーー漫画を描くのはもとも得意だったんですか?

いいえ、描くことはおろか、読んだこともほとんどなくまったくの初心者でした(笑)。なので、漫画好きの夫に意見をもらいながら、試行錯誤して今の作風にたどり着きました。

最初は動画や声での発信も考えたのですが、何も肩書のない自分の声に耳を傾けてくれる人なんているんだろうか、と思って……。漫画なら「誰が発信者か」に関係なく楽しんでもらえると考えました。

SNSに関しても、積極的に活用していた方ではなかったんです。ですが、多くの人がTwitterやInstagramを身近な情報収集ツールとして利用している様子を見ていたので、やってみようと思いました。

ーー反響はいかがでしたか?

漫画を描き始めてか3~4カ月くらいは、閲覧数もあまり伸びずに低空飛行気味でした。ですが、テーマをぶらさずに定期更新を続けているうちに、コメントやいいねをいただけることが増えていったんです。

それで、手応えを感じられたので、SNSで発信に本腰を入れてみよう、と決めました。

ぼのこさんを導いた、ブレない「働く目的」

ーーこれまでとは全く違う仕事をするようになって、いかがでしたか?

意外かもしれませんが、コンテンツづくりにはアパレル店員時代の経験がすごく役立っているんですよ。

接客をするときには相手に「分かりやすく説明する」「理解してもらえるように伝える」ということが非常に大事なんですが、これは漫画をつくるときにも生かせるスキルです。

『ぼのこと女社会2』より

さらに、店長にとってはプレゼンスキルも重要。何を、どういう順番で、どこを強調して伝えたら人の心が動くのかということを、常に考えてきました。漫画づくりも同じです。

漫画で伝えたいメッセージを最も伝えやすく、心に響くようにつくるには、どういうストーリー展開がいいか、描き方がいいか、誰にどのセリフを言わせるのがいいか、プレゼン発想で考えます。

ーーなるほど、やっている作業自体は全然違うけれど、作業を進める上での発想のプロセスは重なる部分が多いんですね。

はい。そして何より、クリエーターになった今も、店長時代も、私の思いは共通していて。一人一人が自分らしく、自分の強みを生かして働ける環境、社会をつくりたいということなんです。

私が働く目的は店舗にいたときからずっと同じ。目的を叶える手段が変わっただけなんですよね。

ーーだからこそ、ぼのこさんの作品に共感する人が多いんでしょうね。

「何のために」「どんなことを伝えるか」という目的がぶれていたら、ここまでの反響はいただけなかったかもしれません。

ーーそれに、ぼのこさんは「働く目的」が一貫しているから、キャリアも全く違う道に進んだように見えて、実はしっかりつながっていますよね。

そうなんです。そこさえつながっていれば、職業を変えること自体はそんなに恐れることではないのかなって思います。

スキルや技能は学んであとからついてくるけど、じゃあそれを何のために頑張るか、という核となる目的がないと、努力もできないし、行動も起こせないと思うんですよね。

『ぼのこと女社会2』より

ーーただ、「働く目的」と聞かれても、迷う人も多い気がします。

言葉にするのは難しいですよね。

私も店長になって働いて、退職を考えて外の世界を見出して、さらに漫画を描くようになって……そういう経験の中で言語化することができるようになっていきました。

ーーある意味、無理やりにでも言葉にする機会をつくって、意識的に考える事が大事なのかもしれませんね。

そうかもしれません。

例えばですが、まずは自分の価値観をクリアにすることから始めてみるといいですよ。自分が働いていてうれしい時って何だろう、どういう瞬間につらい・楽しいって感じるんだろう、そういうことを挙げていってください。

自分への理解を深めていくと、その中から、本当にやりたいことって何なんだろうということが見えてくると思います。

「ぼのこの声を届ける」手段は今後も広げていく

ーーぼのこさんが今後チャレンジしていきたいことは?

引き続き、「ぼのこの声」を皆さんに届けていきたいですね。

フォロワー数を増やすことはあまり気にしていませんが、漫画をアップして、そこについたコメントを見て「私の考えがちゃんと伝わったんだな」と思えるとすごくうれしいんです。

最近は、「ぼのこさんの漫画を読んで、店長を目指すようになりました」「昇進できました」と連絡をくださる人も増えて。それが私の最大のモチベーションになっています。

伝え続けてきてよかったな、って。

ーー漫画を通して、まさに「人を育てる」ことに貢献していますね。

アパレルの店舗を離れて、直接的にマネジメントをする仕事ではなくなったけれど、「やりたいこと」にはしっかりつながっています。

私の選択は間違ってなかったと、皆さんのコメントに背中を押されますね。

ーー最近は、YouTube動画の配信も始められていますよね。

そうなんです。これまで漫画という手段だけでは伝えきれなかった「ぼのこの声」を届けられたらと思って始めました。YouTubeなどで動画を見る人も多いと思うので、皆さんのライフスタイルにあわせて情報発信ができればという考えもあります。

ただ、漫画でも動画でも、私が伝えたいことというのはいつも同じ。見ていただいた皆さんが、自分の強みや良さを生かして、いきいきと働く未来をつくりたい。そのために役立つ情報発信を、と思っています。

今後もクリエーターとして、皆さんのキャリアを豊かにするお手伝いをしていけたら、私も幸せです。

【プロフィール】

ぼのこさん

アパレルショップで約7年勤務し、店長職を経験。その後フリーランスのクリエイターとしてブログやInstagramで漫画を執筆中。自身の経験をもとにした漫画『ぼのこと女社会』シリーズが人気を呼び、読者は月間10万人に上る。著書『女社会の歩き方』(KADOKAWA出版)

ブログ:ぼのぐらし。

Instagram:bono_gura

Twitter:@bono_gura

取材・文/松田涼花 編集/栗原千明・秋元祐香里