【落とし穴】未経験からエンジニアになりたい人が知っておきたい挫折回避の方法/Ms.Engineer やまざきひとみ

「エンジニア」への転身を考える女性が増えている。

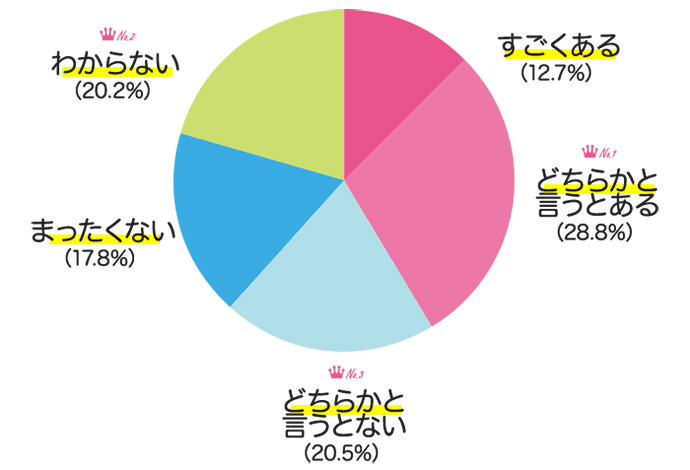

『女の転職type』会員への調査では、「エンジニアになってみたい」という興味が「すごくある」「どちらかというとある」人は40%を超えた。

Q.エンジニアの仕事に(転職・キャリアチェンジについて)興味がありますか?

《調査概要》アンケート実施期間:2020年10月2日~10月15日/有効回答数:907名/調査方法:『女の転職type』会員に対してWeb上で調査

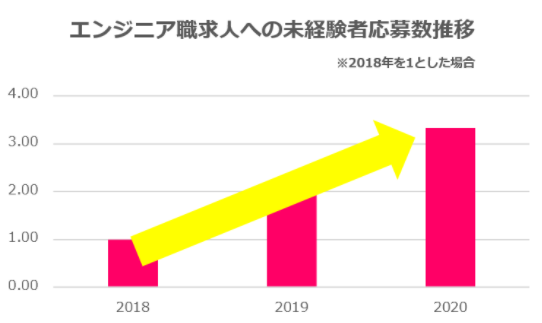

現に、未経験でエンジニア求人に応募する人は、2018年から2020年で3倍以上増えている。

『女の転職type』会員データから作成

だが、未経験からエンジニアデビューを果たすためには、いくつかのハードルがあるのも事実。

せっかくプログラミングスクールに通い始めたのに続かなかった……。

プログラミングを学んだはいいけれど、仕事にはつながっていない……。

そんな事態を避けるためには、何が大事なのだろうか。

エンジニアになりたい女性向けに国内最難関のカリキュラムを提供するプラグラミングブートキャンプ『Ms.Engineer』の代表を務めるやまざきひとみさんに、エンジニア転身で挫折しがちな人の特徴と、エンジニアデビューを前に挫折しないために一人一人ができる対策を聞いた。

【お話を伺った方】Ms.Engineer代表 やまざきひとみさん

1984年生まれ。2007年にサイバーエージェント入社。『アメーバピグ』立ち上げプロデューサー、大人女性向けキュレーションメディア『by.S』編集長などを担当し、15年に独立。16年にHINT inc(現在は株式会社アタラシイヒ)を設立し、代表取締役に就任。女性向けメディア『C CHANNEL』編集長を経て、21年4月よりMs.Engineer代表を務める

1. 学習時間を十分確保できていない

プログラミング学習のために必要な時間を捻出できていない人は、高確率で途中で挫折してしまいます。

戦略的に学習時間を確保し、自分を追い込むためには、周りを巻き込むのが一番。そのためのポイントは大きく二つあって、一つは周囲に自己開示することです。

プログラミングの学習をしていることや、エンジニアになりたいと思っていること、そのためには勉強をする必要があることなど、自分の状況を周りの人にどんどん発信していきましょう。

自分自身が「宣言したんだからやらなきゃ」という気持ちになるという効果もありますが、周囲の人も「今日は勉強する日だよね」など声を掛けてくれるようになったり、学習に有益な情報を教えてくれるようになったりすると思います。

それが、学習継続の力になるはず。

もう一つは、一緒に学ぶ仲間をつくること。自分一人で勉強のペースをつくって学ぶのは、非常に難しいことです。

自力で何でもできると思わず、同じ目標を持つ仲間とZoomをつないでオンラインで集まるなど、誰かと協力しながら学ぶ環境をつくれると学習を継続しやすいと思います。

2. 人の顔色を気にし過ぎてしまう

「同僚に負担がいくと思うと、仕事をはやく切り上げられない」「家事や子どもの面倒などを家族に任せられない」「今の環境を捨ててエンジニアになるなんて無謀だ」など、人の顔色を気にして周囲の協力をあおぐことができない人は、学習途中で挫折しがちです。

プログラミングの勉強にかかる期間は、だいたい半年~1年。その期間に猛勉強して「人生を変えたい」という強い意思や熱量があれば、意外とみんな味方をしてくれるもの。

私も『Ms.Engineer』で5週間の初心者プログラムを受講した時は、子どもの面倒を母に頼むなど、協力してもらいました。

「迷惑がかかってしまうかもしれない」と思うあまり協力をお願いできない人は多いですが、決まった期間で頑張った結果、自分の人生が好転したら、周りの人たちも笑顔になるはず。

そうやって少し長い目で考えることで、意識を変えられるんじゃないかと思います。

3. 「向いていない」とすぐ判断してしまう

エンジニアには、向き不向きがあります。

得意なことや好き嫌いの差から生じることなので、向いていないのは仕方がないことです。ただし、「向いていない」と判断する前に、そう思う理由をよく考えてみましょう。

もしも向いていないと思う理由が、「周りについていけていない」「自分だけ理解が遅い」といったことであれば、判断するのはまだ早いです。

よくあるのは、単純にまとまった学習時間が確保できていないことが理由で周囲に追いつけなくなり、「向いていない」と判断してしまうパターン。

自分の学習のペースを決めて、他の人と比較し過ぎることをやめたら、自分に自信がついて勉強が楽しくなったとおっしゃる女性も多いんです。

一方で、「勉強すること」それ自体が苦手で、知識の習得さえも苦痛に感じるという方には向いていない仕事だとは思います。

エンジニアは常に最新技術をキャッチアップし、学びを更新し続けていかなければいけない職業。それはどの会社で働いていても、フリーランスであっても変わりません。

つまり、勉強を続けることが苦にならなければ、エンジニアに向いている可能性は十分あります。よく聞かれますが、プログラミングの向き不向きに文系・理系は関係ありません。

周囲と自分を比べて「向いていない」と早々に諦めてしまう前に、その理由を冷静に見つめてみましょう。

4. 「エンジニアになりたい」目的がふんわりしている

以前、大手企業のエンジニア採用責任者の方とお話しした時に、「たとえ東大で学位を取っていても、目的意識がないエンジニアは大成しない」とおっしゃっていて、とても共感しました。

先ほどお話しした通り、エンジニアは学び続ける必要がある職業。何のために学ぶのか、その目的がないとエンジニアになってからも長続きしません。

学習の段階でも、プログラミングを学びたい理由やエンジニアになってやりたいことが明確にある人ほど、挫折しにくい傾向にあります。

「リモートワークがしたい」「年収を上げたい」くらいのふわっとしたモチベーションではなかなか続きません。それを達成した先に何を求めているのかまで想像しましょう。

何事もそうですが、イメージが強ければ強いほど、行動はシャープになっていくものです。

5. キャリアをリセットしようとする

プログラミングを学んだ後に目指すものは、キャリアチェンジではなく「キャリアシフト」です。転職市場はエンジニア不足とはいえ、プログラミングスクールを受講しただけの未経験エンジニアの価値は相対的に低いのが現実。

その中で、どうやってこれまでの仕事の経験をアピールし、エンジニアの仕事に生かせるのか、戦略的に考える必要があります。

「エンジニア」と一言でいっても、扱うプロダクトや事業、組織内のポジションや役割によってその仕事の内容はさまざま。

例えば事業会社であれば、エンジニアにはビジネス職とのコミュニケーション能力が求められることもあります。そうなると、営業経験者は重宝されるでしょう。

また実際に、『Ms.Engineer』に協力していただいている方で37歳の看護師の方が1年間プログラミングを勉強し、医療系メーカーのエンジニアになった事例があります。この場合は医療業界の経験を生かした転職ですよね。

国全体で叫ばれているDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の分野は、事務職経験があるエンジニアこそぴったりです。データの管理方法や業務のオペレーションを知っているからこそ、最適な解決策が提示できる可能性は高いですよね。

経理や人事労務など、自分にとって常識のように思っている知識が想像以上に重宝されることは珍しくありません。

さまざまな女性と接していて、自分ができることを過小評価している人はとても多いと感じますが、実はそうじゃない。

インポスターシンドローム(自分自身を過小評価してしまう心理状態)に陥る比率は女性の方が高いので、「もしかしたら自分は必要以上に自分を卑下しているのかも」という発想を持つことが大切です。

今まで自分が生み出した価値をしっかり認識し、元々持っているスキルや経験と掛け合わせてキャリアをつくっていく意識を持ってほしいなと思います。

プログラミングスクールで「学んだだけ」で終わらせない秘訣

教科書を覚えても英語が話せないのと同じように、エンジニアリングも基礎を学んだからといって実践で即生かせるものではありません。

プログラムやテクノロジーを理解しても、現場に立てば結局は分からないことだらけです。

しかも技術は常にアップデートされていきます。基本は学び続ける前提であり、「ググる能力がめちゃくちゃ重要」と現役エンジニアの多くも言っています。

要は探求心を持って、分からないことに向き合う姿勢が求められる。

答えがないものをつくらなければいけないときに、どうやって自分で解決策を見出していくのか。学習を通じて、技術を探求し、未知のことに主体的に取り組むスタンスを得ることが、その後エンジニアとして活躍するポイントです。

とはいえ、「エンジニア=特別な人種」ではありません。

仕事に向き合う姿勢は万国共通であり、原理原則があります。優秀なエンジニアが言っていることは、優秀なビジネスパーソンが言っていることとさほど変わらない。

つまり、すごい技術者は「仕事ができる人」であって、仕事の手法の違いはあれど、基本的な哲学は一緒なのだと思います。

だからこそ、プログラミングを学ぶ前につちかってきたものは、自信として大切に持ちましょう。折れそうなときは、その自信を思い出してくださいね。

取材・文/天野夏海 企画・編集/栗原千明(編集部)