【国際女性デー特別アンケート】ジェンダーギャップを感じる人の増加は“希望の兆し”? 働く男女の声から見えてきたこと

経済活動や政治への参画度、教育水準、出生率や健康寿命などから算出される、男女格差を示す指標であるジェンダーギャップ指数。

2023年、日本は146カ国中125位と、過去最低の結果となりました。

「先進国で最も男女不平等な国」となったこの日本で働く人たちは、実際にジェンダーギャップを感じているのでしょうか。彼女ら・彼らを取り巻くジェンダーギャップとはどのようなものなのか。

働く男女200名にアンケートを取ったところ、課題の多い現実とともに、希望につながる変化の兆しも見えてきました。

ジェンダーギャップを感じる女性は年々増加、男性は減少

『女の転職type』では、2021年、23年、24年の3回にわたり「職場の男女格差」についてアンケートを実施。結果を見てみると、男女で差がひらく傾向が見えました。

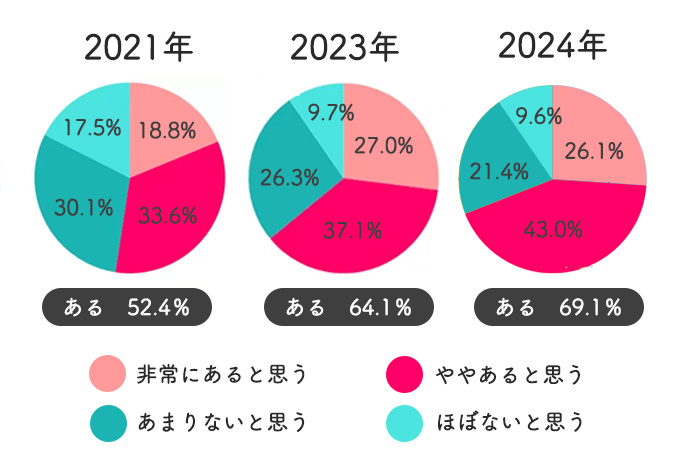

Q1.今の職場にジェンダーギャップ(男女格差)はある?

【女性】

職場でジェンダーギャップを感じている女性は、21年時に52.4%、23年に64.1%、24年に69.1%と、年を追うごとに増え続けていることが分かります。

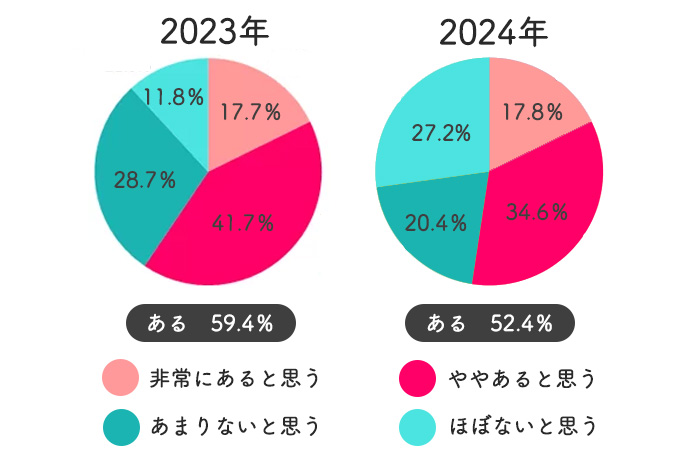

【男性】

男性は、女性とは反対に「ジェンダーギャップがあると思う」と回答した人が23年は59.4%、24年には52.4%と減少する結果に。

性別により、ジェンダーギャップの感じ方の差は広がっているものの、男女ともに「ある」と回答した方が過半数を超えていることが分かります。

この結果を受け、Woman typeではジェンダーギャップの感じ方について、働く男女200名にアンケートを実施。どのような場面で、彼女ら・彼らがジェンダーギャップを感じるのかさらに詳しく調査しました。

働く男女が職場で感じるジェンダーギャップ

【女性】

「保育園・幼稚園のお迎えや園行事などに参加するのはほとんどの家庭がお母さん」(28歳/保育教諭)

「仕事で子どもの世話をする時に『世話係は女の人じゃないと、男の人には大変なんじゃないかな』と言われた」(29歳/公務員)

「PTAは女性が多い。男性がする場合は会長など本部の上の役職のみ」(39歳/一般事務)

「男性が育児に参加すると「えらい」と褒められるが、女性の育児参加は当たり前だと思われがち」(32歳/人事)

【男性】

「子どものことで仕事を休めない」(28歳/事務)

「男性が育児など子どものことを理由に休みを取ったり、緊急対応したりすることを、年配の方から前向きに捉えられていない感じがする」(31歳/販売促進)

「男性は仕事に集中すべきという暗黙の了解があり、家事や育児に積極的に取り組むと職場での評価が下がると感じることがある」(38歳/営業)

「育児は女性がメインでやるべき」という先入観により、女性に負荷が偏っていたり、我慢を強いられたりしている現状が見えました。

一方で、男性たちも仕事と育児の両立のしづらさを感じることがあるようです。

育児に関する声の次に多かったのが、性別による役割分業に関する体験談。

【女性】

「お客さまが来店しお茶を出す時、男性が席を立とうとしない」(39歳/営業事務)

「有能な女性が雑用をやらされているのを見た時に、ジェンダーギャップを感じた」(34歳/自営業)

「職場での来客時のお茶出しや日々の洗い物は、女性スタッフが当番制で担当している」(28歳/一般事務)

「飲み会などで管理職以上の上席の隣には、若い女性社員が配置されることが多い」(27歳/編集)

【男性】

「力仕事はほぼ確実に男性に割り振られる。女性でも出来るはずの重さの物でも、大体は男性の仕事という扱い」(38歳/接客サービス)

「外回りをする個人営業などは、女性が任されることは少ない」(32歳/人事・労務)

「今年何度か雪かき残業があったが、男性のみだった」(34歳/WEB制作)

女性は「お茶くみや雑務を任される」、男性は「力仕事を任される」といった声が多く寄せられました。

能力による判断ではなく、「女性だから」「男性だから」という理由で仕事が割り振られることを理不尽に感じている人が多そうです。

【女性】

「女性は30歳過ぎて結婚していないといまだに売れ残り扱い。『あぁ~子ども産めなくなるよ』といった具合」(24歳/接客業)

「若くてかわいい女性に価値があるとされることや、女性の幸せは結婚して子どもを産むことにあるという価値観が根強い」(37歳/マーケティング)

【男性】

「男性社員へのセクハラには寛容」(38歳/事務管理職)

いまだに前時代的な価値観によるハラスメントを受けている女性もいるようです。

また、女性へのセクハラの感度と比較して、男性へのセクハラに対する意識の低さを挙げる声もありました。

【女性】

「昇進しているのが男性ばかりであり、女性の管理職が皆無」(25歳/オペレーター)

「男性は1年で店長を任されることがあるのに、女性は5年たっても店長になれないという噂を聞いた。実際、自分も3年たっているけれどいまだに昇進の話は出ていない」(21歳/販売サービス)

【男性】

「昇進スピードや重要なポジションに就く割合が明らかに男性に偏っている」(38歳/エンジニア)

昇進のハードルにも男女格差を感じている人が多いようです。

これらのアンケートの結果から、男女ともにジェンダーギャップ感じるシーンは多くあることが分かります。

また男性の中にも、お茶くみを女性が暗黙の了解でやっていることや、男性優位の評価体制など、女性が置かれている環境に疑問をとなえる声も複数あり、身の回りのジェンダーギャップに気付けるくらい感度が高まっている傾向が見えました。

そこで、「ジェンダーギャップへの感度が高まっていると思うかどうか」についても聞いてみました。

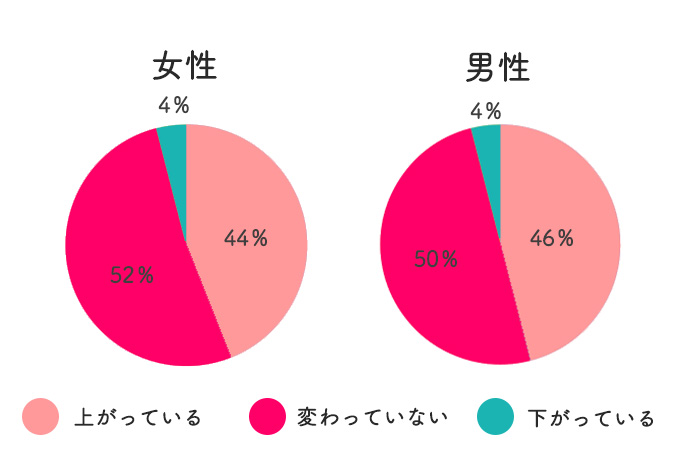

「ジェンダーギャップへの感度が下がっている」は4%以下

Q2. 自身のジェンダーギャップへの感度は上がっていると思いますか。下がっていると思いますか。

「自身のジェンダーギャップへの感度が高まっているかどうか」を聞いたところ、女性・男性ともに96%の人が「高まっている」「変わっていない」と回答。

「下がっている」と回答した人は4%でした。

なぜ感度が上がっていると思うのか、あるいは変わっていないと思うかについて聞いたところ、下記のようなコメントが寄せられました。

【女性】

「子育てをするようになってから、女性が当たり前に行なっていることの多さに気づいたため」(37歳/Webコンサルタント)

「自分よりも若い世代の価値観を見て、私もアップデートしていかないといけないと感じるようになったため」(39歳/看護師)

「性差別に関するニュースをよく目にするようになり、『女だからこう』『男だからこう』みたいに決めつけられるのは嫌だなと思うことが増えたから」(26歳/事務)

「子どもの教育現場でジェンダーギャップの話をされることが増えてきて、意識するようになったため」(34歳/営業事務)

「テレビやニュース、SNSでジェンダーギャップの話や愚痴を見ることが増えて、それぞれの立場を尊重して考えるようになったから」(20歳/販売)

【男性】

「最近になって、なぜ女性だけ結婚、出産の影響でキャリアや夢を諦めなければいけないのかと考えるようになったから」(36歳/自営業)

「男性育休について、ニュースで見聞きすることが増えたから」(37歳/コンサルタント)

「ネットでジェンダーに関する情報を見て、これまで当たり前と思っていたことが、そうじゃなかったと知ることが増えたから」(37歳/販売サービス)

「自分自身が子育てするようになり、女性だけでなく男性も育児に積極的になることの重要性を意識するようになったから」(37歳/システムエンジニア)

「昨今ではSNSで声を上げている人が増加してきており、何かにつけ炎上している人を見かけるため、ジェンダー問題にはとても敏感になっている」(35歳/自営業)

子どもが生まれるなど、自身のライフステージの変化をきっかけに感度が上がった人が多いのがうかがえます。

まだライフイベントを迎えていない20代でも、メディアやSNS、身の回りで議論されることが増えたことがきっかけに感度が上がっている人が多そうです。

「変わらない」と回答した人においても、「社会的な問題として盛んに論じられるようになる以前から、個人的には割とジェンダーギャップに敏感だったから」(22歳/システムエンジニア)、「元々職場で男性も女性のように育休を取得する人が多く、あまりジェンダーギャップを感じることがない」(25歳/医療従事者)など、「以前から意識していたから特に変わらない」というポジティブな理由が多く寄せられました。

「下がっている」と回答した人においては、「世の中はジェンダーギャップ指数が向上している取り組みが増えていると思うが、自分の周りが向上せず置いて行かれているので」(33歳/営業)といった声が。

自分の身の回りに変化がないために諦めモードに入ってしまっている人もいるようです。

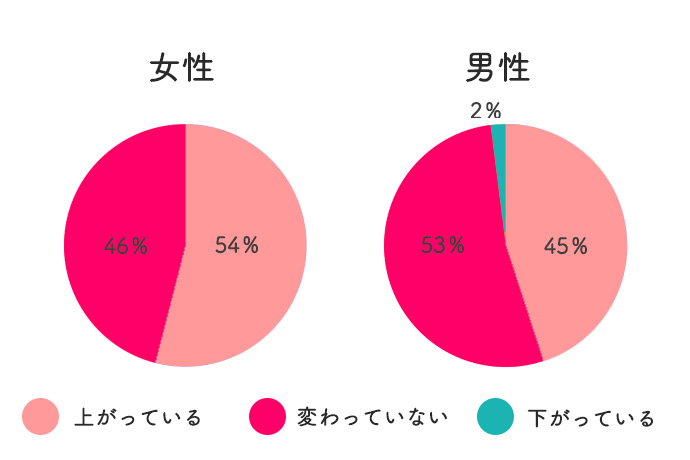

続いて、「周囲の人のジェンダーギャップへの感度が高まっているかどうか」についても聞いてみました。

Q3. 周囲の人のジェンダーギャップへの感度は上がっていると思いますか。下がっていると思いますか。

男女合わせて、「下がっている」と回答したのは全体の1%という結果に。女性においては、「下がっている」の回答は0でした。

【女性】

「生理のことや結婚のこと、妊娠のことなどを職場で話しやすい雰囲気になっており、働く女性が仕事を続けやすくなってきていると思う」(28歳/IT関連)

「息子のランドセルなどの話題になったときに「本人が好きな色を選ばせよう」と夫が話しており、以前よりも男性らしさ・女性らしさへのこだわりが減っていると感じるため」(32歳/人事)

「『女性は~』『男性は~』という主語で話をする人が数年前よりも減った。あまりジェンダーについて詳しくなかった人まで「こういう言い方はよくないですよね」などと言うようになった」(34歳/ライター)

【男性】

「男性スタッフも保育園からの呼び出しに行くようになっている」(39歳/菓子製造)

「結婚して子どもができた友人たちが積極的に有給休暇を使って、育児や家事に参加している。周囲でそういった行動が増えているから」(36歳/専門職)

「社員同士の雑談でジェンダーギャップ問題を論じることもあり、関心を持つ人が増えていると感じるため」(38歳/エンジニア)

「周囲の感度が上がっている」と回答した人たちの声を聞くと、日常生活や職場においてジェンダーギャップ解消に向けた変化の兆しが見えますね。

「周囲の人たちの感度は変わらない」と回答した人の理由においてもQ2と同様、「もともとジェンダーギャップを感じることがなかった」というものが大半を占めていました。

最後に、「今後ジェンダーギャップへの感度が上がっていくことで、働く環境はどう変わると思うか」について聞いてみました。

Q4. ジェンダーギャップへの感度が上がることで、今後働く環境はどう変わると思いますか。

【女性】

「女性も男性と同等の収入や評価を得られるようになり、女性の管理職も増え、女性が働きやすい環境に整えてくれそう」(39歳/総務・事務)

「性別に縛られず、仕事や働き方の選択肢が増えると思う」(28歳/保育教諭)

「働きたい女性、逆に家庭に入りたい男性にとっても、生きやすい時代になると思う」(38歳/スーパー勤務)

「性別による仕事の区別、差別がなくなり、賃金の差がなくなる」(29歳/公務員)

「男女関係なく、キャリア重視かワークライフバランス重視か選べるようになると思う」(36歳/言語聴覚士)

【男性】

「より適材適所といえる人材配置が組まれていき、事業としてのクオリティーそのものが高まっていく気がする」(29歳/個人事業主)

「男女ともに自由に働けるようになると思う」(25歳/営業)

「女性らしく、男性らしくがなくなり、みんながやりたい職業につけるようになる」(29歳/学校職員)

「今まで性別が理由で諦めていたことであっても、それが決して夢ではなく実現できる社会になると思う」(38歳/一般事務)

性別問わず「男女ともに自分らしく働けるようになり、生きやすくなる」といった声がたくさん寄せられました。

日本のジェンダーギャップの現状は、世界的に見ても遅れを取っているのは事実。しかし、働く男女の声に耳を傾けてみると、少しずつですが変化の兆しも感じ取れます。

一人一人が感度を高めることで、私たちが向かっていく未来は変わっていく。まずはジェンダーの問題に関心を持ち、周囲の人たちと対話してみたり、会社の制度や慣習に対して意見をしてみたりと、できることから行動に移していきましょう。

【調査概要】

●調査方法:20~39歳の男女へのWebアンケート(クラウドワークス)

●調査期間:2024年3月4日~2024年3月6日

●有効回答者数:200名

文/光谷麻里(編集部)