本に狂わされた文芸評論家・三宅香帆が「好き」を貫いて探し当てた「自分らしく生きるための答え」

生き方も、働き方も、多様な選択肢が広がる時代。何でも自由に選べるってすてきだけど、自分らしい選択はどうすればできるもの? 働く女性たちが「私らしい未来」を見つけるまでのストーリーをお届けします

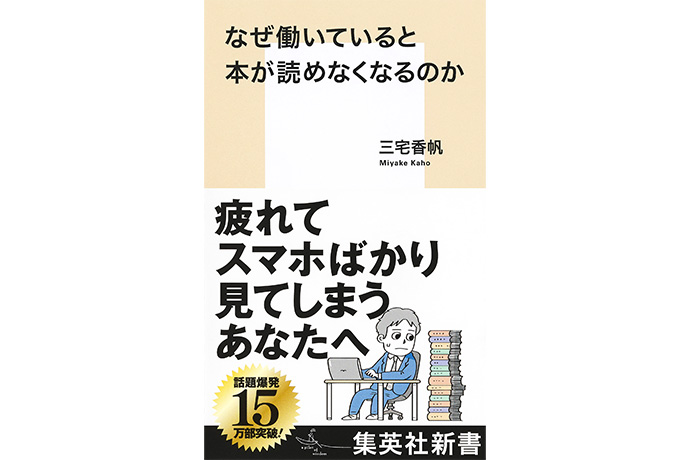

京都大学大学院に在学中、アルバイト店員として書いた書店のブログ記事が話題を呼び、『人生を狂わす名著50』(ライツ社)で書評家デビュー。最近では、2024年4月に出版された『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社)が15万部を突破するベストセラーになるなど、文芸評論家としてのキャリアを着実に築いてきた三宅香帆さん。

幼いころから本の虫だった三宅さんにとって、小説や詩などの文芸を評論する「文芸評論家」という仕事は天職のように思えるが、最初から評論の道へ一直線ではなかった。

「本に人生を狂わされた」と著書で語るほど、三宅さんの人生の節目にはいつも「本」があった。彼女はどのように「本が好き」という気持ちを貫き、仕事につなげてきたのだろうか。

>>三宅香帆さんおすすめ本記事はこちら

文芸評論家・三宅香帆イチオシ!知らない世界にいざなってくれる、働く女性におすすめの小説3選

二足のわらじを履くのが難しい研究者の世界から、兼業書評家の道へ

三宅香帆(みやけ・かほ)さん

1994年、高知県生まれ。京都大学大学院在学中にアルバイトしていた「天狼院書店」のブログ記事が話題となり、2017年に『人生を狂わず名著50』(ライツ社)で書評家デビュー。その後、大手人材系会社に就職し兼業作家となる。『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』(サンクチュアリ出版)『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』(笠間書院)などの著書を執筆した後、22年に独立。24年発売の『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社)は、15万部を超えるベストセラーに。最新刊『30日de源氏物語』(亜紀書房)が発売中。■X/Instagram/note

今は「文芸評論家」と名乗り、書評やインタビューなど、文章を書くお仕事をしていますが、そもそも文芸評論家という仕事を知りませんでしたし、なりたいと思ってもいませんでした。

書店のアルバイトをしてみたり、大学院で研究をしたりと経験を重ね、いくつかの選択肢を知ったうえでようやく、自分に合った仕事を見つけたという感じです。

幼い頃から本を読むことが大好きで、大学の進路で文学部を選んだのも本がきっかけでした。大学院に進んだのも、『万葉集』についてもっと知りたくなったからです。大学院では『万葉集』の研究をしながら、評論がどういうものかを徹底的にたたき込まれて、このときに文芸評論家という職業があることを知ったんです。

評論を読むのも書くのも好きだったので、研究論文で文学を読み解く「研究者」という道もアリかな、と思ったこともあります。ただ、研究論文はエビデンスが重視される世界です。私はエビデンスに基づいた解釈よりも、本当かは分からなくても、書き手なりのおもしろい解釈が好きだと気付き始めたときに、デビュー作となった書籍『人生を狂わす名著50』のお話をいただいたんです。

ちょうど修士論文を書いているタイミングで、書評と論文、両方を並行して書くうちに、エビデンスに基づいた研究論文を書くよりも、書評として自分がおもしろいと思える解釈を世に出して広く届けたいという気持ちがさらに強くなりました。

このまま、大学院に通いながら書評の仕事を続けていくことも考えたのですが、研究者の世界では二足のわらじを履くことが難しいんです。修士課程は、いわば研究者としての修行の場。副業で本を出すことは、決してほめられることではありませんでした。

自分の頑張りが認められない世界よりは、認めてもらえる方が私は生きやすいかもしれない。より多くの人に向けて書く文芸の世界で生きていきたいなら、研究者として没頭するよりも、本をあまり読まない人のことも知った方がいいと思い、大学院を辞めて、副業が可能な企業への就職を選択しました。

知りたいこと以外の情報が「ノイズ」に感じてしまうほどのあわただしい日々

就職したのは大手人材会社で、就職したい人と企業とのマッチング業務を担当していました。仕事自体は楽しくてやりがいも感じていたので、本業も副業も両方頑張っていたら、入社して1年目は睡眠時間が本当に取れなくて……。仕事しかしていない日々が続くこともありました。コロナ禍でリモートになってからは少し楽になったのですが、在籍していた最後の方はもうヘロヘロでしたね。

そして、あわただしく働き続けていると、物理的に本が読めないんです。私は副業で書評を書いていたので、対象となる本は読んでいましたが、それだけでもう精いっぱいでした。

本来なら、本を読むときや書評を書くときには、周辺知識や背景を理解するための「考えるモード」に頭を切り替えて、参考文献などもあわせて読みたいのですが、仕事のことで頭がいっぱいだと、なかなか「考えるモード」になれなくて。いつしか知りたいこと以外の情報を「ノイズ」に感じてしまっていたんですよね。

本はインターネットと違って必要な情報にダイレクトにリーチできません。本からは、知りたい情報の周辺にある知識や背景をも取り入れざるを得なくなる。

余裕があるときなら、周辺知識や背景は深く理解するうえの大切な情報ですが、仕事が忙しいと、背景を知るための情報が「ノイズ」のように感じてわずらわしくなってしまうんです。

このままでは、仕事も書評も中途半端になってしまう。そう思ったときにふと立ち止まり、「自分がやりたいことは何か」を考えました。

私は、一冊の本の書評を書くよりも、テーマを決めて知識を固め、時間をかけて書くことに向き合いたいなと。

当時の私は27歳で、30歳まであと3年。まだやり直しがきくかもしれない20代のうちにチャレンジしたいと思い、不安はありましたが、書評1本でやっていこうと会社を辞めました。

企業で働いた経験が生んだベストセラー『なぜ働いていると本を読めなくなるのか』

すぐに退社するなら、「大学院を辞めてそのまま書評家になればよかったのに」と思われるかもしれません。ただ、私にとって企業で働いた3年半は決して回り道ではありませんでした。

仕事で疲弊し、あれだけ好きだった読書が思うようにできなくなり、「労働と読書の関係性」というテーマに興味を持ったことで書けたのが、4月に出版した『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』です。

また、派遣社員の方の紹介業務に関わったときには、多くの方が派遣社員を自主的に選択しているわけではないことを知りました。人それぞれ事情は違いますが、不妊治療のため、子育てのためなど、何らかの理由で1日8時間、週5日の労働が難しく、派遣を選ばざるを得なかった方が多いのだなと。

対して日本はどこも人材不足で、正社員が減ってほしいなんて誰も思っていないはずなのに……。

派遣を選ばざるを得なかった方々の存在を知ったことで、「女性と労働」に対する問題意識を抱くようになりました。それも今回の本のテーマにつながっています。

本の中で私は、「半身(はんみ)で働く」という提案をしました。時間的な意味でも、精神的な意味でも「半身」でいることは大事だなと。仕事が自分のすべてにならないというか、たとえ失敗しても「仕事は仕事」と思えるくらいのほうが、続けていけるのではないかなと思っていて。そういう意味で、副業もそうですし、いろいろな居場所を持つことが大切なんです。

この提案に対して、「全身全霊で働く人を否定しているのではないか」という意見をたくさんいただきました。私にも全身全霊で働くタイミングはありましたし、働くことを否定したいわけではありません。ただ一方で、全身全霊がスタンダードである必要はないのかなと。

もっと働き方は、議論されたほうがいいと思うんです。私が提示したことが反響を呼び、現代の働き方に対する議論が深まるきっかけになればと思っています。今後も、テーマごとに区切った読書論も書いていきたいのですが、それだけでなく、同世代や若い女性に向けたエッセーなども書きたいです。

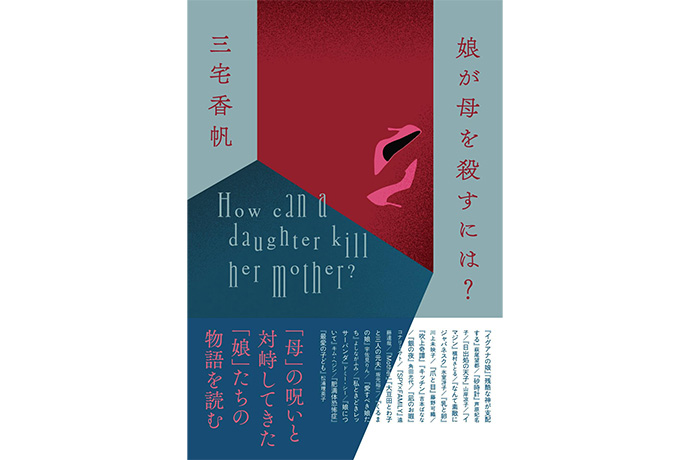

2024年5月には、かねてから興味のあった母娘問題を扱った『娘が母を殺すには?』(PLANETS)を出版したのですが、このテーマで本が書けたことは、自分にとってはすごく自信になりました。

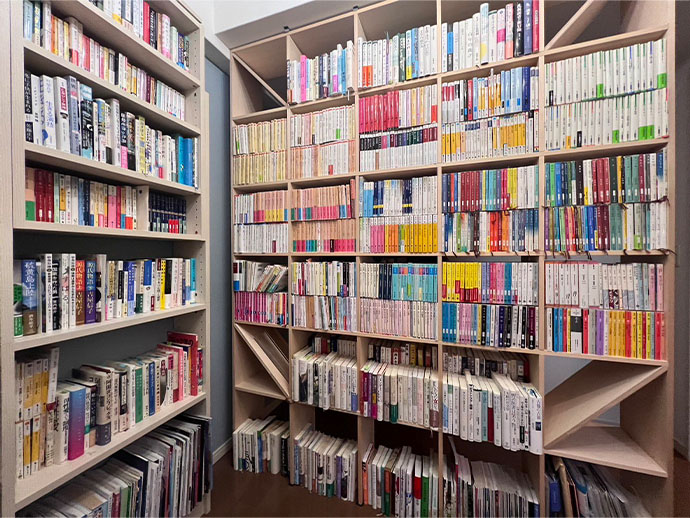

三宅さんの本棚。年間、約500冊もの本を読む

ありがたいことに、さまざまなジャンルでお声かけいただいて、続々と本を出させていただいている今は、「祭り」のような状態です。仕事のお話は、基本的にはメールでご連絡いただいて、どのような本を出すかという相談をしていく感じです。

仕事を通じて知り合った方からお話をいただくこともありますが、飲み会などで人とつながることがあまり得意ではなくて(笑)SNSやこれまで出した本で知っていただいて、仕事を頼もうと思ってくださった方に全力で応えるというやり方が、私には向いていると思っています。

相談はせずに日記で自問自答。「何がほしいのか」の答えは自分の中にある

日記は非公開ブログサービスを使って書いている。日記を読み返すと過去の自分を客観的に見られるのだとか

私の20代を振り返ると、「自分が何がほしいのか」を明確にしてきたことが、キャリアをつくってきたように思います。

それこそ、結婚するかどうか、お金を何に使うか、どこに住みたいか……。20代の頃って他人と自分を過度に比べてしまうし、他人によって自分の欲望をも左右されがちですよね。私もそうでした。

でも、ほしいものは一人ひとり違うはず。人と比べずに、自分が何がほしいのかを考える時間を20代のうちに持つことが大切だと考えていました。そして、「何がほしいのか」の答えは、自分自身で出すしかありません。

実は私は、幼い頃から人の言うことを聞かない子どもだったんです。友だちにも、「こんな頑固なやつ見たことがない」と言われるくらい頑固で、親も半ば諦めていたんじゃないかなと(笑)

私の場合は、「人の言うことを聞かない」というのは、「人の評価を気にしない」ということ。どんなに人の評価を気にしても、他人は表面的なことしか見ていません。調子がいいときはほめてくれるけれど、悪いときにはけなされることもある。だから、他人の一時的な評価は聞かなくてもいいかなと思っています。

結局はみんな、結果しか見ていないと思うので、周りの評価を気にせず、自分がやりたいことを積み重ねて結果を出すしかない。なので、あまり人に相談もしません。その代わり、ずっと書き続けている日記の中で自問自答し、客観的に自分を見ることでなんとか答えを出しています。

どんなに仲の良い友だちだとしても、人生の選択に責任を持ってくれるわけではないので、答えは自分で出すしかない。そうやって答えを探してきたからこそ、今の自分があるのだと感じています。

10代、20代のときに頑張ったことで30代の自分ができている

宝塚大劇場にて

会社を退社したきっかけで結婚して、大学時代を過ごした京都に引っ越しました。今は、趣味の宝塚観劇や、お花、着付けを習いに行く時間を大切にしています。京都にいると、なんだか気持ちが落ち着いて、読んだり書いたりする感覚が研ぎ澄まされる気がするんです。

日々、10代、20代のときに頑張ったことで、30代の自分ができていると感じます。頑張っていることは人から見えづらいですし、すぐに結果が出るわけでもありません。結果が分かるまでは迷ったり焦ったりするのは当然のことですし、私も失敗すると「もう頑張れない……」と思うこともあります。

環境的に難しいこともあるかもしれない。ただ、自分の「答え」を見つけられるように頑張り続けることが、将来の自分に必ず返ってくると思うんです。「理想とする自分」はすぐに手に入らないかもしれないけれど、とにかく「探し続ける」ことは大事だなと。

私もまだまだこれからです。これからも将来の自分のために「好き」を貫いて、自分だけの答えを探せるように行動していけたらと思っています。

■書籍情報

なぜ働いていると本が読めなくなるのか(集英社)

「大人になってから、読書を楽しめなくなった」「仕事に追われて、趣味が楽しめない」……などの悩みを抱えている人は少なくないのでは?

「仕事と趣味が両立できない」という苦しみは、いかにして生まれたのか。

労働と読書の歴史をひもとき、日本人の「仕事と読書」のあり方の変遷を辿ることで明らかになる、日本の労働の問題点とは?

娘が母を殺すには?(PLANETS)

いまや社会現象となっている「母と娘の葛藤」。「母」の呪いに、小説・漫画・ドラマ・映画等のフィクションはどう向き合ってきたのか?

「母」との関係に悩むすべての「娘」たちに贈る、渾身の本格文芸評論。

文/宮﨑まきこ 編集/石本真樹(編集部) 写真/ご本人ご提供

『「私の未来」の見つけ方』の過去記事一覧はこちら

>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/rolemodel/mirai/をクリック