フジの上納文化に約8割の女性が「他人事じゃない」と回答。「女としての接待」会社で求められたらどう対処する?【調査&専門家解説】

連日メディアで報じられている、フジテレビ社内のハラスメント体質。

取引先と良好な関係を築くため、女性アナウンサーや若手社員を接待の席に連れて行くような“上納文化”のまん延が指摘されている。

社内の上下関係に基づいた不健全な慣習、セクハラやパワハラの温床になりやすい社内文化のこと。女性社員が接待役を求められたり、飲み会に付き合うことや愛想がいいことが「仕事ができる」こととして評価されたり、拒否すればノリが悪い・空気を読まないなどと言って不利益を被るような風潮

フジテレビの件をきっかけに注目を浴びるようになった上納文化の問題点。

全くもって「他人事ではない」と心の底で感じた女性も実は多いのではないだろうか。

「接待も仕事のうち」社長の隣に座らされ…

「女性が接待に連れていかれるのなんて、日常茶飯事ですよ」

あっさりと言い放つのは、鉄道会社で運転士として働くAさん(28歳)だ。

今でこそ女性の運転士の数は増えてきているが、社内は圧倒的な男性社会。

社内でうまくやっていくためには、酒席でのノリの良さが重視されるとAさんは言う。

「ただでさえ女性が少ない職場ですから、役職の高い人が酒席にいれば、必ず女性が隣に座るようにうながされます。

すると今度は容姿をいじられたり、最近デートはしたのか、彼氏はいるのかと聞かれたり。まるで男性たちから“品定め”されていると感じるような会話が始まるんです。

そんな場にいたいわけないですけど、『社内接待も仕事のうちだ』と上司から言われ、そう簡単には断れないですね」

そう言ってAさんは肩を落とす。

「社長や重役の海外出張に接待役として連れていかれるのは、仕事の能力に関わらず『見た目のかわいい子』ばかりでした」

そう話すのは、広告代理店でSNS運用やマーケティングを担当するBさん(35歳)だ。

Bさんが働く広告代理店は、社員数100名程度のベンチャー企業。正社員でバリバリ働く女性も多く、社員の男女比率もおよそ半々だという。

入社前には、若い人たちが和気あいあいと働く「男女格差がない会社に見えた」とBさん。

「現場の社員は20代が多くて男女半々くらいの比率なんですけど、経営層はみんな40代以上の男性なんですよ。

大手の広告代理店を辞めた代表が仲間内で立ち上げた会社なのですが、彼らのノリが若手の女性社員には特に受け入れられにくいというか……。

接待や海外出張などの場では、仕事上の必然性は全くない『かわいい子』を帯同するのが慣習になっていて、セクハラまがいのこともよくしていたみたいです」(Bさん)

Bさんによれば、出張からの帰り道、社長本人から「このまま家に来ない?」と誘われた人もいたという。

また、飲みの席では周囲を気にせず下ネタを話す男性社員が多く、「経営層の振る舞いが影響してか、セクハラが発生しやすい環境だった」と振り返った。

以前、小売りの接客現場で働いていたCさん(27歳)は、「上司からは、店に来たお客さまが男性だった場合、(女である)お前が対応しろと言われていました」と打ち明ける。

「しかも、商品が売れたら売れたで男性の同僚は、『女はいいよな、女ってだけでニコニコしてれば商品を買ってもらえてさ』なんてことを言ってくるんです。

私だって工夫して、努力して提案をしているのに。本当にモヤモヤしますよ」

職場でのフラストレーションをためたCさんは、退職を決意。接客業も辞めて、現在はIT系企業のカスタマーサクセスとして働いている。

「いまの職場は同僚も上司も女性が多いこともあり、『女性だから』何かしろと言われるようなことはありません。顧客対応の振り分けもフラットなので精神的なストレスはすごく減りました。

店舗で働いていた時は、男性のお客さまに対して魅力的に映るように女性社員だけ『ヒールを着用』『スカートを履くこと』など服装のルールもいろいろあったので……。

いま思えばそういう女性だけに求められる見た目や服装の規定だって、セクハラだったんじゃないかって思います。

当時は新卒で入った会社だったのもあって、『小売りの世界はそういうもの』と思って我慢しちゃってましたが……」

働く環境を変えたことで、前職での経験を客観視できるようになったとCさんは語った。

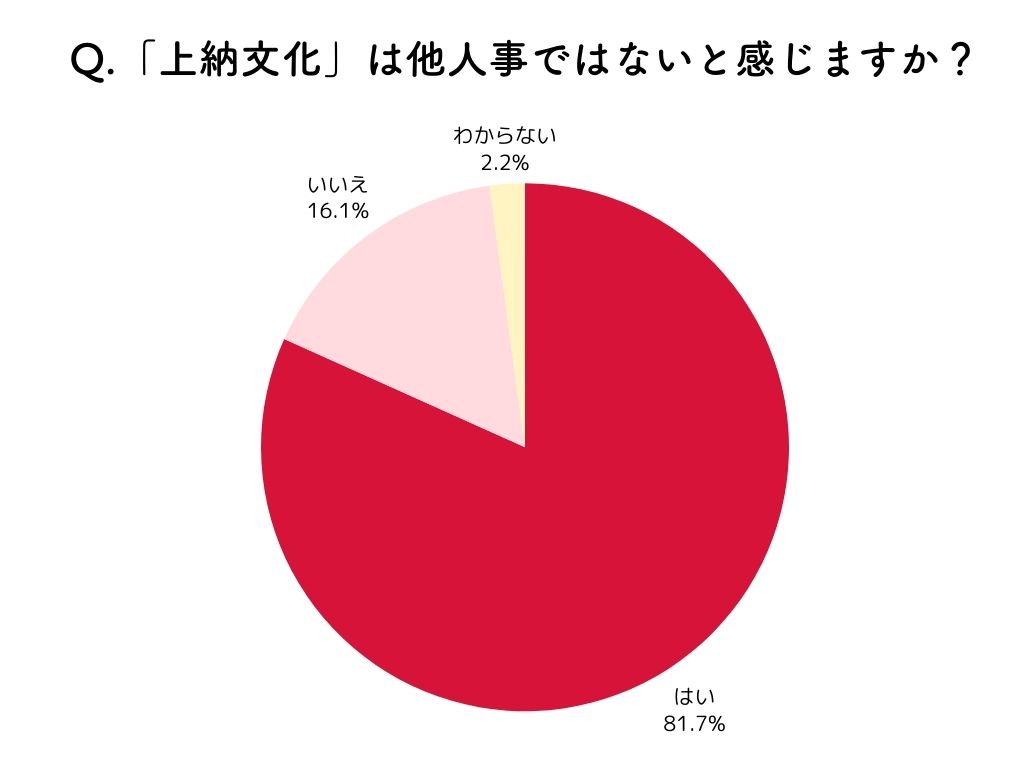

また、Woman typeが20~30代女性を対象に行ったWebアンケート調査では、約8割の人が上納文化は「他人事ではない」と回答している。

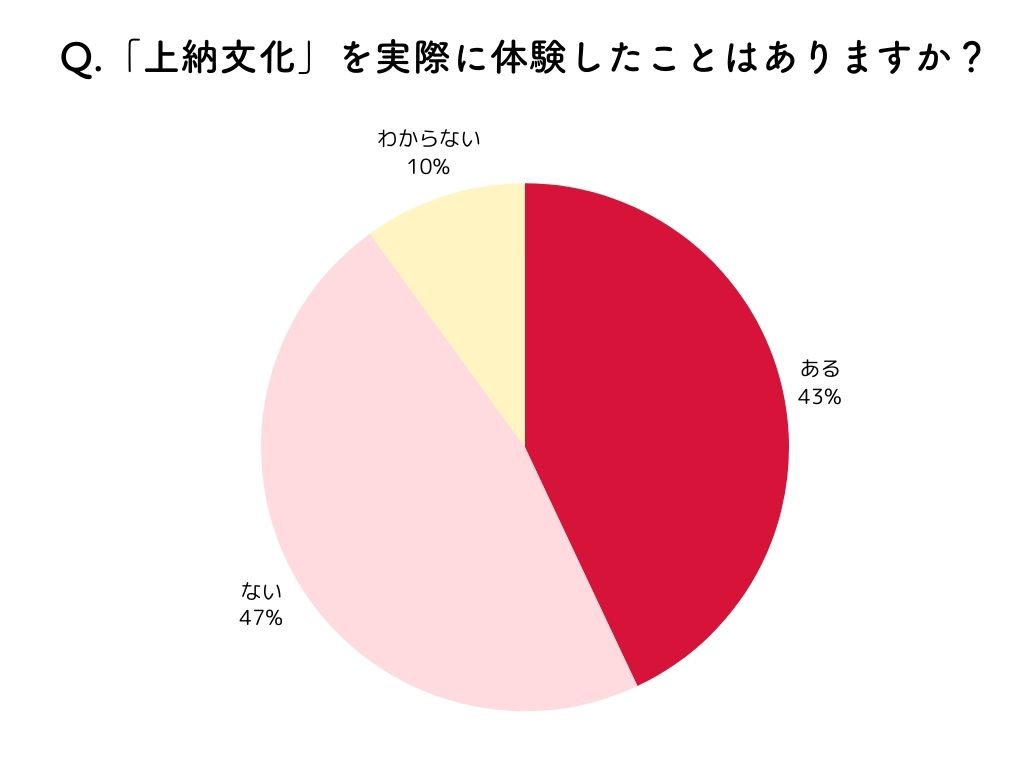

また、回答者のうち約4割は、いま働いている会社や過去に働いていた会社で、性別や年齢・容姿などを理由に酒席に連れていかれたり、接待相手のご機嫌取りをするように仕向けられたりしたことが自分の身にも「ある(あった)」という。

会社のため」が裏目に出る? セクハラに寛容な社風に加担しないこと

今後、セクハラに寛容な社風に違和感を抱くことがあったなら、どのように対処すると良いのだろうか。

一般社団法人日本ハラスメント協会代表理事の村嵜 要さんは接待等の酒席への誘いへの対処について次のようにコメントする。

「暗に『女性がいた方がいいから』『若い子がいた方が盛り上がるから』などの理由で接待や飲み会に誘われた場合、それは業務上の指示なのか、あるいは自由意志で参加可否を決められるものなのかを確認するのが良いと思います。

その際、上司からあいまいな回答しか得られない場合、即答する必要はありません。それが業務指示なのかプライベートの飲み会なのか、その線引きがあいまいになっているのは会社側に責任があるからです。

酒席への誘いを『即断る』ことがしづらい場合も、『業務上必要なのか明確な回答をいただいてから、参加の可否を回答したいと思います』という旨を伝えて保留にしましょう」(村嵜さん)

また、自分の選択・行動が後進の女性たちに与える影響についても考慮に入れることが大事だと村嵜さんは続ける。

「飲み会や接待の場に行くこと自体は『気にならない』という人もいるでしょう。その場合、もちろん参加して良いと思います。

ただ、一つ頭に入れておかないといけないのは、セクハラが起きやすい社内環境をつくることに自分が加担していないかどうかです。

業務上の必然性があって接待に呼ばれたり、社員同士の親睦会などで交流したりするために行く飲み会なら全く問題ありません。

ですが、『女性性』や『女性としての接待』を期待されているような場に積極的に行ってしまうと、他の女性たちが『嫌だけど、断りづらい』という環境をつくる一因になってしまうことも。

嫌々ながら『会社のため』『周囲の人のため』と思って接待や飲み会に参加するケースもあるかもしれませんが、本当の意味ではそれが誰のためにもなっていない……ということもあります。それは、フジテレビの問題を見ていればあきらかです。

セクハラをはじめとするハラスメントに寛容な社風や人権を軽視する流れに、知らず知らずのうちに加担しないようにすることが自分も身近な人も、ひいては会社の未来を守ることにもつながります」(村嵜さん)

本来、会社側は従業員に対して人事評価やハラスメントに関するガイドライン等を事前に示し、周知しておく必要があると村嵜さんは補足する。

飲み会への参加は自由意志としているにもかかわらず、実際に断ると不当な扱いを受けたり人事評価に影響したりするようなことがあれば、それはパワハラにあたる。

一方、実際には職場での同調圧力があったり、良好な人間関係を築いていきたいと考えていたりする場合、「正しい対応」だと分かっていても周囲にNOをつきつけることができないこともあるはず。

その場合は無理をせずに、自分が納得できる範囲で柔軟な判断を下していくことが大切だ。

「セクハラ、ハラスメント、人権侵害などのキーワードを過敏に意識しすぎると、頭の中が『許せないこと』で溢れかえってストレスを増やしてしまうことがあります。

ですから、日常生活の中では気にしすぎないことも大切。でも、自分自身が身の危険を感じたり『納得ができない』と感じたりすることにいざ遭遇してしまったときには、正しい知識を持ってはっきり自分の意思を示すことが大切です」(村嵜さん)

その判断は、自分のみならず周囲の人や会社の未来をも救う尊い選択につながるはずだ。

一般社団法人日本ハラスメント協会の代表理事

村嵜要(むらさき かなめ)さん

1983年、大阪府出身。社会人としてパワハラを受けた経験があり、パワハラ撲滅を目指して活動。2019年、一般社団法人日本ハラスメント協会を設立。ハラスメント専門家として被害者への助言・サポートを行う他、パワハラ加害者の更生支援活動にも取り組む

https://harasumentt.jimdofree.com/

【調査概要】

●調査方法:20~39歳の女性へのWebアンケート(クラウドワークス)

●調査期間:2025年4月3日~4月4日

●有効回答者数:100件

文/栗原千明(編集部)