日本も韓国も、女性が一度レールを外れたら戻れない? 話題書が示す「女の働きにくさ」にかけられた呪い

出産を機に退職した先輩、申し訳なさそうに帰っていく時短勤務の上司──。職場で目にする光景に、数年後の自分を重ねては、漠然とした不安に襲われる。そんな経験を持つ働く女性は、決して少なくないはずだ。

その不安は、本人の能力や努力が足りないせいでは決してない。社会の構造そのものに女性の「働きにくさ」が潜んでいるからだ。そしてその問題は、海を越えた韓国でも、今まさに大きな課題となっている。

先日、韓国発の話題書『働きたいのに働けない私たち』(世界思想社)の刊行を記念し、翻訳者の小山内園子さんと、解説者で東京大学多様性包摂共創センター准教授の中野円佳さんによるトークイベントが開催された。

驚くほどよく似た社会構造の中で、日韓の女性たちは「働きにくさ」とどう向き合っていけばいいのか。イベントで語られた言葉から、未来への不安が少し軽くなるようなヒントを探る。

小山内園子さん

韓日翻訳家、社会福祉士。NHK報道局ディレクターを経て、延世大学校などで韓国語を学ぶ。訳書にク・ビョンモ『破果』『破砕』(岩波書店)、チョ・ナムジュ『耳をすませば』(筑摩書房)、『私たちが記したもの』(すんみとの共訳、筑摩書房)、カン・ファギル『大仏ホテルの幽霊』(白水社)、イ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ』『失われた賃金を求めて』(すんみとの共訳、タバブックス)など、著書に『〈弱さ〉から読み解く韓国現代文学』(NHK 出版)がある。

東京大学 多様性包摂共創センター 准教授

中野円佳さん

2007年東京大学教育学部卒、日本経済新聞社入社。14年に立命館大学大学院先端総合学術研究科で修士号取得、15年4月よりフリージャーナリスト。22年より東京大学男女共同参画室特任研究員、23年より特任助教。24年より現職。25年博士号(教育学)。著書『「育休世代」のジレンマ』(光文社新書)『なぜ共働きも専業もしんどいのか』(PHP研究所)『教育にひそむジェンダー』(ちくま新書)など■X

海を越えてシンクロする“見えない壁”の正体

書籍『働きたいのに働けない私たち』(世界思想社)は、韓国の行政学研究者であるチェ・ソンウンさんが、自らの経験も踏まえながら、なぜ韓国の女性、特に高学歴の女性たちがキャリアを継続することが困難なのかを、社会構造や歴史的背景から鋭く分析した一冊。

女性に偏りがちなケアの負担や、性別によって見えない壁がつくられる労働市場の問題を浮き彫りにし、韓国で大きな話題を呼んだ。

「これは私が書いた本かな?」と思うほど……というのは冗談ですが、それくらい日本と同じ状況が書かれていてびっくりしました。

イベントの冒頭、解説者の中野さんは、本書を初めて読んだときの衝撃をこう語った。国は違えど、日韓の女性が同じ構造の中で悩み、同じ壁にぶつかっている。そう感じたのは翻訳者の小山内さんも同様だ。

「働きたいし、子どもも育てたい」という女性の切実な願いが、二者択一ではなく、両立したいというストレートな欲望として語られている点に強く共感しました。

キャリアも、家庭も──。なぜその当たり前の願いが、これほどまでに困難に感じられるのか。それは日本の働く女性に関するデータでも示されていると中野さんは解説する。

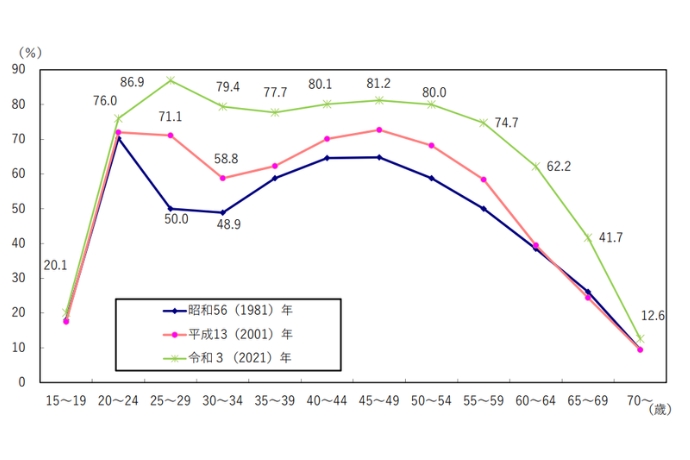

かつて日本の女性の働き方を象徴したのが、いわゆる「M字カーブ」の図です。

女性の労働力率は、結婚・出産期にあたる30代で一度落ち込み、子育てが一段落した40代で再び上昇する。キャリアか家庭か、その二者択一を迫られてきた現実が、このカーブにはっきりと表れていました。

内閣府男⼥共同参画局「⼥性活躍に関する基礎データ」より抜粋。

(備考)1.総務省「労働⼒調査(基本集計)」より作成。 2.労働⼒率は「労働⼒⼈⼝(就業者+完全失業者)」/「15歳以上⼈⼝」×100。

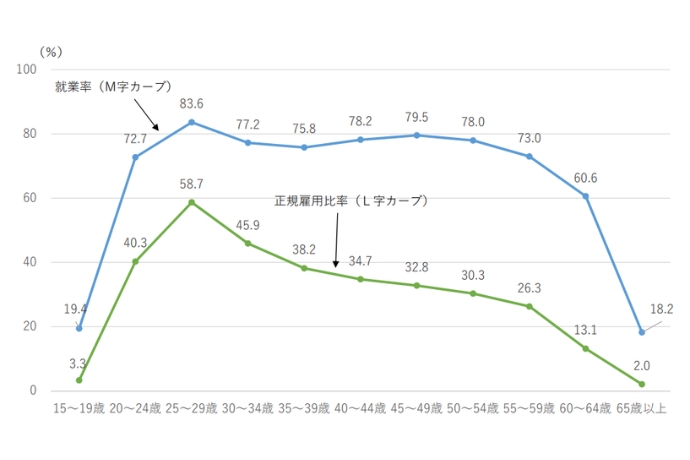

近年、このM字の谷は浅くなり、一見すると女性が働き続けやすい社会になったかのように思える。しかし中野さんが「新たな問題」として指摘するのが、「L字カーブ」の存在だ。これは、働く女性を正規雇用に絞って見ると現れる、より根深い問題である。

女性の正規雇用率は20代をピークに急落し、その後も低いままです。

出産などを契機に一度正社員を辞めると、子どもが大きくなるにつれて復職はしても、非正規というケースが大半。正規雇用率は戻りません。先ほどのM字の谷を埋めているのは、パートや契約社員といった非正規の働き方なのです。

内閣府男⼥共同参画局「⼥性活躍に関する基礎データ」より抜粋。

(備考)1.総務省「労働⼒調査(基本集計)」より作成。令和3(2021)年の値。 2.就業率は、「就業者」/「15歳以上⼈⼝」×100。 3.正規雇⽤⽐率は、「正規の職員・従業員」/「15歳以上⼈⼝」×100。

なぜ、こんなことが起きるのか。背景には、企業側の「女性は結婚や出産で辞めてしまうかもしれない」という根強い思い込みも一つの要因として挙げられる。「統計的差別」と呼ばれるこの無意識のバイアスが、女性から重要な挑戦の機会を奪い、キャリアアップの道を静かに閉ざしているのだ。

「あなたはここまで」知らないうちに閉じられる檻

女性たちのキャリアを阻む壁は、制度やデータの中だけではない。むしろ、日常の些細なやり取りにこそ、その「呪い」は潜んでいる。イベントで小山内さんは、女性に期待されがちな能力について、こう語った。

女性同士だと、言わなくても誰かが次の準備をしていたり、物事がスムーズに進んだりする感覚があります。この「気が利く」ことへの無言の期待こそが、家庭や職場で女性に無償のケア労働を強いる一因になっているのかもしれません。

良かれと思って発揮した能力が、いつの間にか「女性の役割」として固定化され、自分の首を絞めていく。そんな経験に、心当たりがある人は少なくないはずだ。

さらに、こうした社会の思い込みは、私たちの内面にまで深く侵食する。中野さんが解説する「予言の自己成就」というメカニズムは、その恐ろしさを物語る。

「どうせ女性はすぐ辞める」という「統計的差別」で、成長機会を与えてもらえずスキルが身に付かなかったり、女性自身も「期待されていない」と感じ、やる気を削がれたりしてしまう。その結果、本当に「どうせ女性はすぐ辞める」という現象が実現してしまうのです。

声を上げる韓国、諦めに似た日本?

こうした日本の女性が置かれた状況は、韓国も驚くほど似ている。しかし、その状況に対するリアクションには、大きな違いがあるという。

韓国の女性は、理不尽なことに対してためらわずに声を上げます。

私がDV事件の裁判傍聴を支援した時、被害者を支援する立場の女性たちが法廷で「ふざけるな!」と被告に叫ぶのを見て衝撃を受けました。声を上げなければ権力に負けてしまうという強い危機感が、彼女たちを突き動かしているのです。

韓国のドラマや映画が、格差やジェンダーといった社会問題を鋭く描くのも、こうした「声を上げる」文化の表れだろう。一方、日本はどうだろうか。中野氏は、社会に漂う独特の停滞感をこう分析する。

日本では「声を上げてもどうせ変わらない」という諦めに似た空気が強いかもしれません。

その変わらなさの中で、人々は現状を肯定することで心の安定を保とうとする「システム正当化」のような心理が働いているとも言われています。

この文化的な違いが、両国の社会変革のスピードにも影響を与えているのかもしれないと、二人は議論を続けた。

「どうせ変わらない」から抜け出すための視点

では、この息苦しい状況から抜け出す道はあるのか。イベントでは、一筋の光としてスウェーデンの事例が紹介された。

スウェーデンでは、短時間で働く人もその多くが正規職員です。身分は保障され、社会保障もフルタイムと同じ。だからこそ、誰もがライフステージに合わせて柔軟な働き方を選べる。「パートタイム=不安定」という私たちの常識が、そこでは通用しません。

「こんな社会は実現不可能だ」という思い込みを捨て、制度設計と人々の意識を変えれば、社会は変えられる。スウェーデンの例は、確かな希望を示すものだろう。

最後に中野さんは、この社会で一人一人が持つべき視点について、力強いメッセージを投げかけた。

女性個人がうまく立ち回る「抜け道探し」ではなく、誰もが働きやすい「公道(パブリックロード)」を社会全体でつくっていく視点が重要です。

自分だけが良ければいい、という発想では、社会の分断が広がるだけ。自分のためだけでなく、後に続く世代のためにもなる、という連帯の視点を持つことが、未来を変える力になります。

「どうせ私たちの未来も、先輩たちと同じだろう」──そんなふうにキャリアを諦めるのは、まだ早い。社会に根付く構造的な「呪い」の正体を知ることは、働く女性たちの「自分のせいだ」という孤独な思い込みから解放してくれるはずだ。

『働きたいのに働けない私たち』(世界思想社)

女性は投資の対象外? 女性は好きでパートをしている!?

韓国の子持ち高学歴女性は労働市場から退場していく。社会は有能な人材を失い続け、母親たちは代わりにわが子の教育で競争に参戦する。男性本位の職場、個人化されたケアを解体するために何が必要か。スウェーデン、アメリカとの比較から考える。

チェ・ソンウン 著

小山内 園子 訳

解説:中野円佳「手を取り合える日韓の女性たち」