無意識の先入観に気付けば「女だから給与が低い」は回避できる? ゴールディン教授の研究から見えてきたこと

日本のジェンダーギャップ指数は先進国の中で最低レベル。でも、具体的には何が問題なの?東京大学の特任助教であり、ジェンダー問題の若き論客である中野円佳さんが、男女平等の超後進国・日本で働く上で知っておきたい「ジェンダーの今」について解説します。

2023年のノーベル経済学賞を「男女賃金格差」の研究を行うクラウディア・ゴールディン教授が受賞したことは記憶に新しい。

男女間の賃金格差は、日本でも年々注目が高まっているテーマ。でも、そもそもなぜ格差が生まれているのかを知らない人は多いのでは?

そこで、ゴールディン教授が解き明かした「男女格差が生じる原因」について、中野円佳さんに解説してもらおう。「女性だから給与が低い」という状況に陥らないために、どのようなアクションを取るといいのだろう。

女性の給与が低い原因は「性別による役割の思い込み」にあるかも?

まずは現実を知ることで、自分や周囲の先入観は解いていける

── 2023年のノーベル経済学賞は米ハーバード大学のクラウディア・ゴールディン教授が受賞しましたね。

労働市場における男女賃金格差などに関する研究をしてきたことが評価されての受賞でした。経済学賞で女性の受賞は3人目であり、単独では初めてです。

文系の中でも男性が多い経済学での女性の受賞と、研究分野の男女平等への貢献の二つの意味で、ジェンダー研究者の間ではビッグニュースとなりました。

このゴールディン教授が貢献してきた男女賃金格差ですが、日本でも従業員数301人以上の企業に対しては、2022年7月から「男女間賃金格差の開示」が義務化。

現在、多くの企業がホームページなどで自社の男女間の賃金格差について開示しています。大手企業に勤務している方はぜひ、賃金格差があるかどうかチェックしてみてください。

── 賃金格差の公表にはどのような意味があるのでしょうか。

やはり格差が可視化されると、原因を探ったり、格差を是正したりという動きにつながると思います。

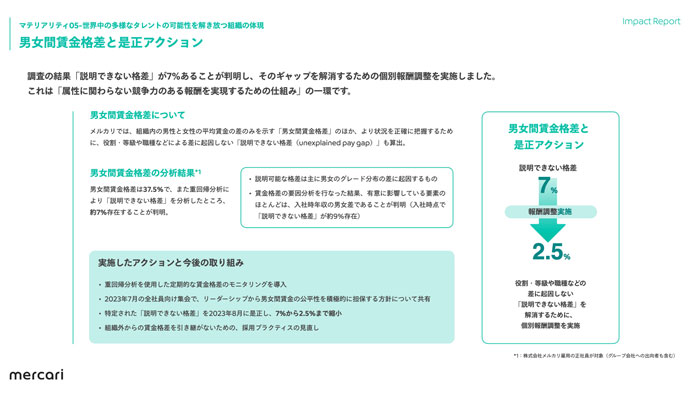

例えばメルカリでは、インパクトレポートで平均賃金に男女で37.5%の格差があったことを明かしています。つまり女性の平均賃金は男性の6割程度だったということです。

この理由は等級の差が大きいとのこと。一方で、職種や等級が同じ男女でも説明できない差が7%生じていたため、メルカリでは女性の報酬の調整を行い、0にはならないまでも、2.5%まで男女差を縮めたそうです。

このメルカリの分析のように、一般的に男女賃金格差の要因は大きく2種類に分けられます。

一つ目は、「女性自身が選んでいる」ために発生してしまう格差。賃金の低い職種や業界、企業で働いたり、子育てを理由にパートタイムなどの雇用形態に就いていたりといったケースが挙げられます。

二つ目が、職種や等級が同じなのに男女差が出るというもので、こちらは評価をする人にアンコンシャス・バイアスや統計的差別が働いている可能性があります。

ゴールディン教授の研究によると、アメリカのオーケストラの楽団で審査する側が目隠しをして候補者を選んだところ、女性が選ばれる率が普通のオーディションよりも跳ね上がったのだそうです。これもまた、「女性より男性の採用を優先する」というバイアスが評価に影響している事例です。

一般的には二つ目が差別であるとして問題になりがちですが、そもそも一つ目も、労働市場が長時間労働を前提にしている構造や、家事分担が女性に不均衡に割り当てられていることにより生み出された結果であり、こちらも是正する必要があります(※1)。

なお、OECD(経済協力開発機構)によると、日本の女性の賃金は男性と比べて22.5%(2020年時点)も低い状況で、G7(主要7カ国)の中で最も格差が大きいことが指摘されています。

「男が稼いで、女は家庭に」は日本の伝統ではない

── ゴールディン教授の近著『なぜ男女の賃金に格差があるのか』の翻訳版が日本でも出版されていますが、この書籍からはどんなことが分かるのでしょうか。

この本は、アメリカの大卒女性の100年分のデータと事例を大きく五つのグループに分け、男女格差の要因を紐解いています。各グループについて紹介しましょう。

【第1グループ:1900年代~20年代に大学を卒業した女性たち】

仕事か子どもを持つかのいずれかを選ばなければならなかった世代です。

約半数は一度も働かずに子どもを産んで専業主婦となり、残り半数は「キャリア」というよりは「ジョブ」を複数つなぐような働き方をして、子どもは産んでいない。仕事と育児の両立はほぼ不可能でした。

【第2グループ:1945年までに大学を卒業した女性たち】

このグループはおおまかには、働いた後に子どもを持ち、出産後はほとんど有給の仕事に就かなかった傾向にあるそうです。

【第3グループ:1965年までに大学を卒業した女性たち】

大卒と同時に仕事には就いているけれど、比較的若くして結婚し、それを機に退職。子どもが大きくなった後に苦労しながらも復職をした女性が多い傾向にあります。

【第4グループ:1960年代半ば~70年代後半に大学を卒業した女性たち】

女性運動が成熟したころに成人しており、第3グループで苦労していた母親世代を見て、キャリアを優先している世代です。

ピルが入手可能になったこともあり、出産を遅らせる選択をした結果、子どもを持ちにくくなった面もあります。

【第5グループ:1980年代以降に大学を卒業している女性たち】

ここでようやくキャリアと家庭を両方望めるようになったようです。

これが大まかなアメリカの働く女性たち100年の歴史です。

── 日本はこれよりもさらに遅れを取っていそうですね。

日本の場合、均等法が施行されたのが1986年。でも、均等法が施行されたから解決というわけではありません。

子育てと仕事がトレードオフになったり、子どもがいても実家に預けるなどして、まるで子どもがいないかのように働かなければ会社の中で生き残れなかったりした世代です。

その後も大卒女性が増えていったものの、就職氷河期などの影響もあり、ようやく総合職である程度まとまった割合の女性が採用されはじめるのは、私が『「育休世代」のジレンマ』という本で分析している2000年代に就職している世代。

この世代にも、子どもを産んだ後に責任ある仕事を任せてもらえない、子どもを自分の手で育てたいのにそれが叶いにくいといった悩みはあります。

つまり、アメリカで女性たちがキャリアと家庭の両方を望めるようになった20年後も、日本ではどちらも手にしにくい状況が続いているのが現実です。

── 「女性は家庭に入って当然」という価値観も、年代や地域によっては根深く残っていますもんね……。

そもそも近代化以前は農業や自営業などで多くの人が働きながら子育てをしており、実は1970年代初めごろまで、日本の女性の労働力率は欧米諸国より高かったそうです(※2)。

昭和生まれ以降は1人の女性が産む子どもの人数が減っていき、高度経済成長期を経験し、欧米を追って専業主婦が増えていきます。

つまり、「男性が稼ぎ主で、女性は主婦」という性別分業は、決して日本の伝統であったわけではないのです。

── 女性がキャリアも家庭も望めるようになったアメリカでは、今度は男女間の賃金格差の問題が生じてしまっているわけですよね。その原因はどこにあるのでしょうか?

ゴールディン氏の指摘によると、子どもが生まれた後、夫婦のどちらかは子どもの発熱などの呼び出しに対応しなければならないことが要因です。

夫婦両方が待機可能な仕事をすれば世帯の収入が減ってしまう。その際、夫が長時間労働や、予測不可能なことにいつでも対応できる「オンコール」の仕事をしがちで、妻は時間の融通が利きやすい仕事をしやすい。

つまり同じ時間働いたとしても、社会から前者の価値が高く評価されれば、賃金格差につながるというわけです。

2000年代に就職している日本の育休世代のワーキングマザーたちは、この分析内容に頷くところも多いのではないでしょうか。

「自分は格差の当事者かもしれない」と知るのが第一歩に

── メルカリの事例のように、「説明できない男女間の賃金格差」が生まれている職場は多そうです。こういった現実に対し、女性たちはどのように立ち向かえばいいのでしょうか。

以下の三つのアクションが有効です。

【1.企業のスタンスを調べる】

不合理な評価の差がないか、男女賃金格差がどの程度あるのか、勤務先や転職先の企業の現状を確認してみましょう。企業が公表していないようでしたら、人事に直接聞いてしまうのも一つの手です。

「それはちょっとハードルが高い」という場合は、女性管理職比率やWEBで公開しているダイバーシティ&インクルージョンのポリシーなどを見てみてください。企業のスタンスを理解するヒントになると思いますよ。

特に20代は年収を上げていくための基盤を築く時期。性別に関係なくチャンスを得られる環境に身を置くためにも、ダイバーシティ&インクルージョンへの意識を高く持った企業を選べるといいですね。

【2.「女性は自己評価が低い傾向がある」ことを自覚する】

多くの場合は構造や評価する側の問題で、女性自身のせいではないと思いますが、リーダーシップやマネジメントなど、一般的に男性が得意とされている分野の自己評価が低かったり、男性相手に交渉をしたがらなかったりすることが評価の差を生んでいる可能性も指摘されています。(※3)

まずは、女性は自己評価が低い傾向にあるという事実を認識しましょう。その上で、スキルを可視化するために資格などを取ったり、客観的に見て自分にどういう資質があると思うか、友人などから意見をもらったりすると、自身を正当に評価し、自信を付ける一助になると思います。

また、たとえ能力があっても女性は自己評価が低い傾向にあることを踏まえて、「自信満々に見える男性のライバルの実力は、実は自分とそう変わらないのかもしれない」と思考を転換してみてください。若手のうちからチャレンジングな仕事に手を挙げる勇気が湧いてくるかもしれません。

【3.パートナーと家庭での役割分担を話し合っておく】

「女性が家事や育児を多くやるべき」といった夫婦間でのバイアスも、鶏と卵のような形で賃金格差と関係してきます。「子どもが生まれたらこんな風に家庭の役割を分担しよう」とあらかじめパートナーと話し合っておくのもいいでしょう。

── まずは賃金格差の問題を正しく理解し、自分事として捉えることが大事ですね。

その通りだと思います。

「不条理な男女間での賃金格差」が生じていること、そして私たちはその問題に直面している当事者であることを知ることが、事態を改善していくための第一歩となります。

現実で起きている問題を知り、自分が知らず知らずのうちに理不尽な状況に陥ることがないよう、ぜひ今できるアクションを取ってください。

(※1)長田 華子 ・ 金井 郁 ・古沢 希代子 (編集)『フェミニスト経済学』有斐閣、2023年

(※2)落合恵美子『親密圏と公共圏の社会学』有斐閣、2023年

(※3)牧野百恵『ジェンダー格差』中公新書、2023

【この記事を書いた人】

東京大学特任助教

中野円佳

東京大学男女共同参画室特任助教。2007年東京大学教育学部卒、日本経済新聞社入社。14年、立命館大学大学院先端総合学術研究科で修士号取得、15年4月よりフリージャーナリスト。22年より東京大学男女共同参画室特任研究員、23年より現職。厚労省「働き方の未来2035懇談会」、経産省「競争戦略としてのダイバーシティ経営の在り方に関する検討会」「雇用関係によらない働き方に関する研究会」委員などを歴任。著書に『「育休世代」のジレンマ~女性活用はなぜ失敗するのか?』(光文社新書)『上司の「いじり」が許せない』(講談社)『なぜ共働きも専業もしんどいのか~主婦がいないと回らない構造』(PHP研究所)、『教育大国シンガポール』(光文社新書)。キッズラインをめぐる報道でPEPジャーナリズム大賞2021特別賞、調査報道大賞2022優秀賞(デジタル部門)。シンガポール5年滞在後帰国 ■Twitter

『働く女性が知っておきたい「ジェンダー入門」』の過去記事一覧はこちら

>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/work/genderintroduction/をクリック