自分の器に合っているから「自分らしく」生きられる。和菓子作家・坂本紫穗が和菓子を「職」にするまで

生き方も、働き方も、多様な選択肢が広がる時代。何でも自由に選べるってすてきだけど、自分らしい選択はどうすればできるもの? 働く女性たちが「私らしい未来」を見つけるまでのストーリーをお届けします

日々の生活の中、心を動かされた風景やなにげないできごとから感じた一瞬の思いを、和菓子で表現する。

そうやって生み出される和菓子作家・坂本紫穗さんの和菓子は、丁寧に作り込まれた世界観が魅力だ。

『紫をん』ウェブサイトより

彼女が作る作品が独創的なら、その経歴も変わっている。大学卒業後はIT企業に勤め、ある日見た夢をきっかけに和菓子作りを始めた。

完全独学の「一生をかけて磨いていく、大切な趣味のようなもの」だった和菓子作りは、どのように「和菓子作家」の道につながっていったのだろう。

<プロフィール>和菓子作家 坂本紫穗さん

1982年、栃木県宇都宮市出身。大学卒業後、IT企業に就職。28歳で会社を退職後、フリーランスの「和菓子作家」としてオーダーメードの和菓子を作品として制作・監修。『紫をん』を屋号に、日本国内および海外で和菓子教室やワークショップ・展示・レシピの開発を行う。2014年、映画『利休にたずねよ』公式タイアップ茶会にて和菓子監修。17年、自らの和菓子制作過程を撮影した『WAGASHI』がニューヨーク・フードフィルムフェスティバルで受賞。「印象を和菓子に」をコンセプトに、日々のあらゆる印象を和菓子で表現し続ける ■Webサイト/Instagram/Facebook

屋号ができたことで「和菓子作り」が職になった

私は大学卒業後、ベンチャーのIT企業に勤めました。とにかくスピードが速く、刺激的でやりがいもあり、一緒に働く仲間にも恵まれて充実した毎日だったと思います。

同時に、忙しい毎日の中で自分を省みる時間が持てないことに焦りも感じていました。

どこかで「もっと自分に合う仕事や環境があるはず」という思いもありました。

私は自分の好みや考えを貫きたいタイプ。今振り返れば、会社に属して働くこと自体があまり向いていなかったのかもしれません。

ただ、周りと同じように大学を卒業して就職し、ある意味スムーズに人生を歩んでいましたから、そんな自分の本質を認められずにいました。

そんな葛藤を抱えた、20代半ばのある夜。和菓子の夢を見たんです(笑)

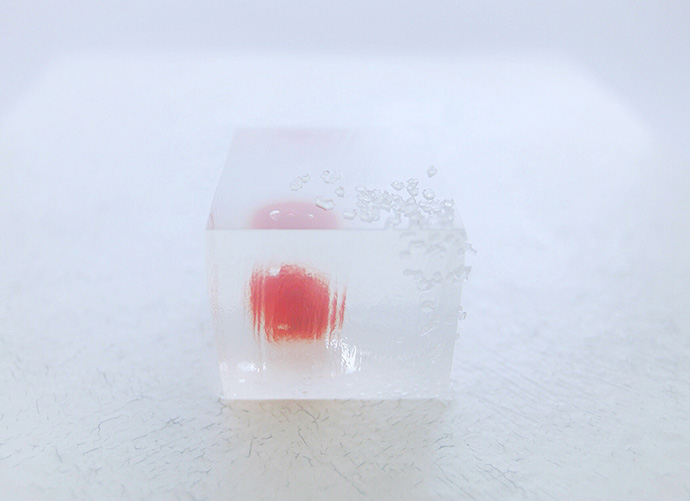

Flower in a dream 夢の花

それが和菓子作りを始めたきっかけ。

自分の今後に悩んでいたタイミングだったこともあり、直感的に「取りあえず何か作ってみよう!」と思いました。

私にとって和菓子は、故郷や家族の記憶と結びついたもの。

幼少期を過ごした栃木県の実家では、春は草餅、お盆とお彼岸はお団子、お正月は水ようかんなど、祖母と母が作る季節ごとのお菓子を食べていました。

中でも思い出に残っているのが、妹の誕生日。当時、乳製品アレルギーで洋菓子が食べられなかった彼女が、まだ小さな子どもなのに、ケーキの代わりにきれいな練り切りをキラキラした笑顔で食べていて。

「和菓子にはすごい力があるんだな」と感じた、私の原体験でもあります。

fallen leaves 吹き寄せ

最初の頃の和菓子作りは、当然趣味のようなもの。「いつか上手に作れるようになれるといいな」「きっと家族が喜んでくれるはず」くらいの気持ちだったので、仕事にしようなんて考えもしませんでした。

そんな私が「和菓子作家」を名乗るようになったのは、お茶会がきっかけです。

当時私は茶道を習っていて、ある日のお稽古茶会で私のお菓子をお出しする機会がありました。

「このお菓子はどちらのですか?」と聞かれた際、先生に私のフルネームをお答えいただくのは申し訳ない気がして。それで『紫をん』という屋号を付けました。

不思議なもので、屋号ができるとエネルギーが宿ります。意識が少しずつ変わり、周りから「『紫をん』さん」と呼ばれることもありました。

中でも大きな転機になったのは、100人以上の方をお招きするお茶会のお菓子を任せていただいたこと。

たくさんのお菓子を作るのは初めてだったので怖さもありましたが、当日私が作ったお菓子を食べてくださる方々を目の前にして、これまでにない喜びを感じました。

Heart-throbbing トキメキ

会社員時代には、直接お客さまからお礼を言われたり喜ぶ姿を見たりしたことがほとんどなくて。

だから「おいしかったです」と目の前でおっしゃっていただける喜びが癖になったのでしょうね。

成功体験ができたことで、「もっとすてきなお菓子を作りたい」という、自分のやりたいことがはっきりした。そこから、和菓子教室を開くなど、少しずつ和菓子の仕事を増やしていって、和菓子作家として独立しました。

和菓子職人ではなく「和菓子作家」と名乗る理由

私にはお店での修行経験はありません。

いろいろなお店の和菓子を食べ、本を片っ端から読み、ひたすら作って、自分の好きな味を見極めて。そうやって自分のレシピを作り上げていきました。

そんな私は「職人」ではない。そう思って「和菓子作家」を名乗るようになりました。

a bright day ahead 明日

「和菓子作家は何をするべきか?」と、職業を作っていく大変さの中には模索する楽しさもあります。

すぐにアレンジを加えたくなってしまう性格なので、試行錯誤すること自体が性に合っているのかもしれません。

和菓子作家として、人の心がときめいたり、癒やされたりするようなお菓子を作る。

そんな私らしいやり方で、和菓子の世界で何かしらの貢献ができたらうれしいですね。

自分に合ったやり方で、大切に時間を重ねてきた

和菓子作家になって10年以上がたち、やっと良いバランスを保ちながら、自分らしく仕事ができるようになりました。

それは、自分の器に合わないことはしていないから。店舗やアトリエを持たないのも、そういう理由です。

お仕事も、どれだけ良いオファーであっても、自分の気質や身の丈に合わなかったり、違和感を覚えたりする場合は、お断りするようにしています。

何かを選択する時は、ありきたりですが、自分が役に立てるイメージが湧き、気持ちが明るくなる方を選んでいます。それが私の大事な基準です。

Anticipation 予感

自分が納得できる仕事をやってきたからこそ、大変さの中でも良い時間を積み重ねられた感覚があります。

そのおかげで最近やっと、地に足の着いた活動になってきました。

変に無理をしてしまっていたら、今の私が作るお菓子も違うものになっていたかもしれません。

自分と向き合う勇気と、自ら楽しむ力

30代を目前に、20代後半はいろいろ考える時期だと思います。私自身、当時は必死にもがいていた記憶があります。

和菓子作りに至るまでは写真の学校に通ったり、フレンチを習ったりと、興味があることをいろいろ試してみたりもして。

今思えば、そうやってジタバタすることこそ、有意義なことのような気がします。

そして、やりたいことや自分らしさを見つけるのに必要なのは、自分自身と向き合う“努力”というよりも、“勇気”だと思いました。

だから、たくさん悩んでいいんじゃないかな、と。暗闇の中でこそ光は見えるものですから。

blue night 青夜

余計なものを捨てること。

私も20代の頃は「こう見られたい」「こんなことをしたらこう思われるかも」と、周りの目を気にしがちでした。

でも、そういったものをそぎ落とすことで、自分にとって本当に大切なものが見えてきたような気がします。

Awakening 目覚め

今後挑戦したいこと。それは、子ども向けの和菓子の本を作ることです。

和菓子は乾燥や湿度、熱に弱く、とてももろくてはかない存在です。

そしてその背景には歴史、作るプロセス、作り手の思いなど、さまざまな文脈があります。

だからこそ和菓子を通じて、目の前の対象をただの「もの」ではなく、人の気持ちを介して見つめることを子どもたちに伝えられるのではないか。私はそんなことを想像しています。

目の前にあるものを大切にする心。

ものがあふれている時代だからこそ、「あれもこれも欲しい」ではなく、たった一つを尊ぶ気持ちを育めたらすてきだな、と。

そして、それを和菓子を通じて実現できたら。こんなうれしいことはありません。

取材・文/モリエミサキ 編集/天野夏海

『「私の未来」の見つけ方』の過去記事一覧はこちら

>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/rolemodel/mirai/をクリック