人間関係がうまくいかないのは本当に職場のせい? 転職前に自分を見直す「心理カウンセリング」のススメ

時間と場所にとらわれない働き方が現実的になり、転職もオンライン化する中、転職のやり方や企業から求められるスキルやマインドはどう変わったのだろう。コロナ禍も3年目となり、ようやく見えてきた「新しい転職のかたち」を紹介する

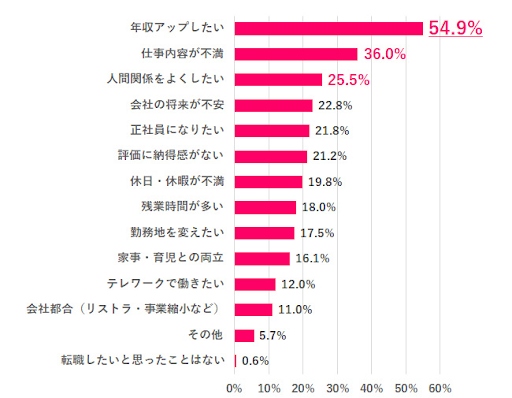

『女の転職type』会員への調査によると、「人間関係をよくしたい」は転職理由の第3位。

職場の人間関係の悪さから転職を考えている人は少なくない。

ただし、本当に職場環境が悪いのか、それとも自分の思考の癖やメンタルの不安定さから「自ら働きにくい職場にしてしまっている」のか、見極める必要もありそうだ。

特に、人間関係を理由に転職を繰り返している人は要注意。場合によっては、転職前に自分の状態を整えることが必要かもしれない。

そこで公認心理師・臨床心理士の三瓶真理子さんに「転職前に心理カウンセリングを受ける効果」について話を聞いた。

コロナ禍で人との接点が減ったことで、以前にも増して職場でのコミュニケーションの重要性は高まっている。今一度、自身の対人関係や考え方を振り返ってみてはいかがだろうか。

人間関係でトラブルを抱えやすい、二つのコミュニケーションタイプ

「職場の人間関係が悪い」には、本当に職場が悪い場合と、自分が原因で人間関係を悪くしてしまってる場合の大きく二つがあるように思います。

後者の自分に原因があるケースについて、どのような原因が考えられますか?

まずは人間関係でトラブルを抱えやすいコミュニケーションのタイプとして、「アグレッシブなタイプ」と「ノンアサーティブなタイプ」の2種類が挙げられます。

詳しく教えてください。

まずアグレッシブなタイプは、直接的に攻撃するタイプと、間接的に攻撃するタイプの大きく2種類に分類できます。

前者は何かと怒りやすかったり、相手を非難したり、あるいはネチネチと嫌みを言ってしまったりと、強い口調になりがちな人のイメージです。

もう一つの「間接的に攻撃するタイプ」はどんな人ですか?

「こうしてくれないと、私の具合が悪くなってしまいます」など、口調は丁寧だけど内容が攻撃的だったり、「私がいないと何もできないのね」といった相手をおとしめるような発言をしたりするようなコミュニケーションですね。

あとは、正論を言ってしまう人。

言っていることは間違っていないし乱暴な口調でもないけど、「それを言われて相手がどう思うか」という配慮がないと、相手に要求を押し付けることになり、モラハラにもなりやすいです。

なるほど。アグレッシブな人は「他責にしがちな人」という言い方もできそうですね。

そうですね。攻撃的になってしまう理由の一つには、「自分が被害を受けている」「不利益を受けている」という気持ちがあります。

そういう意味で、攻撃的な人は、実は傷つきやすいと言えるかもしれません。

「ノンアサーティブなタイプ」はどんなコミュニケーションを取る人でしょうか?

「相手をおもんばかりすぎて、本当の気持ちを言えない」という、アグレッシブとは真逆のタイプです。

相手に合わせすぎてしまったり、逆に合わせたくないからコミュニケーション自体を避けてしまったりと、意見を言わずにがまんし続けてしまうような人ですね。

言いたいことを自分の中にため込んでしまうのですね。

あとは、一見しっかり話を聞いているように見えて実際は従わないような、間接的に反抗の意思を示すタイプの人もいます。

本当の気持ちを言わないノンアサーティブと、間接的な攻撃のアグレッシブが混在している感じですね。

コミュニケーションの課題の背景には、過去の体験が影響していることも

自分のコミュニケーションに問題があるかどうか、見極める方法はありますか?

まずは「その悩みがいつ始まったのか」に着目してみてください。

今までは人間関係がうまくいっていたのに新しい職場では問題が起きているなど、最近になって初めてその問題に直面している人は、職場環境に要因がある場合が多いです。

一方、同じ悩みをこれまでも繰り返し抱えている人は、ご自身が課題を抱えている場合があります。

なるほど。

同じ悩みを繰り返している場合は、どういうときに自分が悩んでしまうのか、パターンを考えてみましょう。

仕事を真面目にやらない人にカチンとしてしまう、要領の悪い人に強い怒りを感じる、おせっかいな人を邪険にしてしまう、特定のワードを言われると激高してしまう……など、なぜか強く反応してしまう相手や言葉があるかもしれません。

自分にとっての“地雷”を探すイメージですね。

その際、「あなたの意見を否定しない第三者」に話してみることをお勧めします。自分に起きていることは、自分からは見えにくいものですから。

特に人間関係が悪化するパターンは無意識に起きていることも多いので、第三者の意見を通して気づくことは多いです。

その手段の一つが心理カウンセリングだと思います。カウンセリングによって、どのようにコミュニケーションの課題を改善していくのでしょうか。

もちろんご本人の状況によってさまざまですが、コミュニケーションの課題の背景にある体験に注目することが多いですね。

例えば、職場で頑張りを認めてもらえないことに不満を抱えている場合、ご本人が礼儀正しく謙虚でいるあまり、自分の実績や希望を相手に伝えられていないことがあります。

自分では伝えたつもりでも、相手には過少に伝わっている。そこで認識のギャップが生まれてしまっているわけです。

はっきり言えず、遠慮しすぎちゃった結果、意図が伝わらなくなってしまうわけですね……。

そうなってしまう背景には、過去の体験が影響していることがあります。

あくまで一例ですが、幼い頃に家庭や学校で自分の意見を聞いてもらえなかった経験から、「自分の話は聞いてもらえない」と無意識のうちに感じてしまい、「自分の意見を主張しても意味がない」と考えるようになってしまう、といったイメージですね。

そうやって過去に学んだり傷ついたりした体験から、同じような状況に置かれたとき、無意識に自分を抑え込んでしまうパターンができ上がってしまっていることがあります。

その結果、職場で自分をアピールできなくなってしまうと。

そこが整理できると、次に同じような状況に置かれたとき、「これは私のパターンなんだ」と理解できるようになります。

なぜか主張できなくなる、なぜか怒りが湧いてくるなど、自分の気持ちに圧倒されてしまっていたところから、自分を少し俯瞰(ふかん)して見られるようになる。

そうすることで、嫌な気持ちに飲み込まれずにいられるようになっていきます。

自分を客観視することで、少し冷静になれるわけですね。

過去の傷を癒やすと「やりたいこと」が見えてくる?

同時に、過去の傷を癒やすことで、「これをやってみたい」「こういう人生を送りたい」といった自分の希望や好奇心が湧き出てくることもあります。

なぜですか?

人間には好奇心や成長する力が備わっていて、心に引っかかっているものを取り除くことで、自分の素直な気持ちが見えやすくなり、本来持っている力が発揮されやすくなると考えます。

少し抽象的な話になりますが、心の中で怒りや悲しみの感情を抱えていると、逆にそれにとらわれてしまうんですよ。考えたくないのに考えてしまう。

おなかがすいていると「おなかがすいた」しか考えられなくなってしまうのと似ていますね。

まさにそんなイメージですね。そこを解消することで、自分の心のスペースが広がるのだと思います。

「自分が何をしたいのかが分からない」人も、もしかしたら過去の傷や抑え込んでいる感情にスペースを取られてしまっているから、本心が見えなくなってしまっている可能性がありそうですね。

まさにそうです。

自分の仕事を誰かに喜んでもらえた時の胸が温かくなる感覚や、自分が好きなものに触れた時、かわいいものを見た時にドキドキする感覚。

そんな内側から湧いてくる身体感覚が、自分の本当にやりたいことにつながっていることは大いにあり得ます。

サンリオピューロランド館長・小巻亜矢さんが「かわいいものを見たり触れたりすることは、自分自身がどう生きていきたいのかを見つける手がかりになる」とおっしゃっていましたが、心理学的にも理にかなったお話なのですね……。

最近は、全部を頭で考えちゃう人がとても多いと感じます。

「これをすると将来が安定する」「世間から認められてる職業だ」など、頭で考えて最善の選択をしようとすると、自分の欲求と切り離されてしまいがち。

もっと自分の感覚に注目してみてほしいなと思います。

「何を相談していいか分からない」でも大丈夫

転職時のカウンセリングといえば、転職エージェントのキャリアカウンセリングのイメージが強いです。

改めて、心理カウンセリングとの違いは何ですか?

キャリアカウンセリングの軸はキャリアや仕事です。興味関心やこれまでの経験を基に、「どうキャリアを築いていくか」を相談するのが一般的。

一方、心理カウンセリングは、人の心が関わる相談全般を受けています。

職場の人間関係、仕事に対する不安やストレス、仕事以外の人間関係、自分のパーソナリティー、考え方の癖や価値観など、その範囲もキャリアに限りません。

キャリアカウンセリングは「仕事における自己理解」を、心理カウンセリングは「全体的な自己理解」をそれぞれ深めるイメージですね。

先ほど「否定しない第三者に話を聞いてもらうといい」というお話がありましたが、親や友達など身近な人とプロのカウンセラーの違いとして、何が大きいですか?

やはり心理学的な観点から、今起きていることのメカニズムを見てアドバイスができる点でしょうか。

例えば、「私があなたになるので、あなたが職場の上司になったと思って、私が言うことを聞いてみてください」「今のようなお悩みをあなたの親友が相談してきたとしたら、どんな言葉を掛けますか?」「誰にも忖度せず好きなことを言っていいとしたら、何を言いたいですか?」など、カウンセリングではロールプレイのようなことをすることがあります。

それによってどんな効果が得られるのでしょう?

第三者と普段はしないコミュニケーションを取ることで、引っかかっていた言葉を客観的に受け止めたり、「本当はこんなふうに言いたかったんだな」「こういうコミュニケーションを取っても大丈夫なんだな」と気付いたりと、自己理解を深めることができます。

プロならではの方法ですね。相談先の選び方にポイントはありますか?

基本的にはご自身が受けやすいものでいいと思います。

その際、臨床心理士や公認心理師といった公的な資格がある人を選んだ方が安心です。

ある程度質が担保されますし、資格を保持するには倫理をしっかり守る必要があります。

また、医療機関や公的機関など、他の機関との連携も臨床心理士や公認心理士は視野に入れて対応しますので、適切な対応をしてもらえるメリットもありますよ。

「カウンセリングを受けてみたいけど、何を相談していいか分からない」という状態で相談に行ってもいいのでしょうか?

もちろんです。カウンセラーはプロなので、一緒にひも解いてくれますよ。

実際に「特に悩みはないけど来てみた」「自分の考えを誰かに聞いてもらって壁打ちがしたい」という理由でいらっしゃる方もいます。

また、難しい仕事や責任ある立場を任されているなど、ストレスが多い仕事をしている人がメンタルを整えるために定期的にカウンセリングを受けるケースも最近は増えていますね。

思ったより気軽に利用していいのですね。

皆さんが想像しているより、ずっと多くの方がカウンセリングを受けていると思います。

私も自身のトレーニングとメンタルを整える目的を兼ねて、定期的にカウンセリングを受けていますしね。

それに、過去の傷や抑え込んでいる感情は、多かれ少なかれ、誰もが持っていると思います。

カウンセリングは特別なことではなくなってきていますから、ぜひ気軽な気持ちで活用してくださいね。

<プロフィール>

公認心理師・臨床心理士 三瓶真理子さん

1981年、福島県生まれ。東京学芸大学教育学部人間福祉課程カウンセリング専攻卒業。東京学芸大学大学院教育学研究科臨床心理専攻修了(教育学修士)。2007年、吉祥寺クローバークリニックに勤務し、リワークショートケア運営、心理カウンセリング、心理検査などを担当。09年、株式会社アドバンテッジ・リスク・マネジメントにてカウンセリング、人事・管理職へのコンサルテーション、各種研修を担当した後、12年より株式会社ディー・エヌ・エー人事グループ健康管理室へ。16年5月、EASE Mental Management(イーズメンタルマネジメント)開設 ■Twitter:@ease_mm

企画・取材・執筆・編集/天野夏海

『転職ニュースタンダード』の過去記事一覧はこちら

>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/work/newstandard/をクリック