「夫婦同姓を強制するのは世界で日本だけ」陳情アクション井田奈穂さんに聞く選択的夫婦別姓の現在地

過去に注目を集めた人や出来事の「今」にフォーカス。話題になった女性たち、女性の生き方や仕事に関わる出来事……その後、本人や社会にはどのような変化があったのだろう。

2022年3月、夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして事実婚の男女7人が国に損害賠償を求めた訴訟で最高裁はこの規定を「合憲」とする判決を出し、各種メディアをにぎわせ議論を呼んだ。

選択的夫婦別姓をめぐる訴訟はここ数年、度々話題になっているものの、判決結果は全て肩透かしを食らうものばかり。「生まれながらの姓を使い続けたいだけなのに」そんな思いでいる女性も多いかもしれない。

市民団体「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」で事務局長を務める井田奈穂さんは、「夫婦同姓を法で強いる国は世界で日本だけ。諸外国から『人権後進国』と非難されても仕方ない状況です」と指摘する。

しかも、日本では結婚後に改姓するのは約95%が女性。旧姓の通称使用が認められているとはいえ不便も多く、改姓の負担は多くの場合は女性に重くのしかかっている。

ただ、井田さんは「選択的夫婦別姓の実現に向けて、着実に前進している」と活動の手応えについて語る。

昨年の最高裁の判決後、法改正に向けた動きはどのように進展しているのだろうか。日本の選択的夫婦別姓の現在地、夫婦同姓を強いられることが女性に与えてきた負の影響について、井田さんに聞いた。

「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」事務局

事務局長 井田奈穂さん

1975年、奈良県生まれ。 早稲田大卒。 IT企業広報などを経て2021年に独立。 2度の改姓を経験し、2018年末から地方議会に夫婦同姓を定めた民法の改正を求める陳情活動を開始。選択的夫婦別姓・全国陳情アクション事務局の事務局長を務め、日本のジェンダー平等実現に向けた活動を精力的に展開する

Twitter

判決に反して、世論は「選択的夫婦別姓」賛成派がマジョリティーに

ーー昨年、最高裁で「夫婦同姓を強いる法律は合憲」という判決が出て話題になりました。井田さんはこの判決をどう受け止めましたか?

とても残念でした。日本の場合は三権分立がうまく機能しておらず、「人権の最後のとりで」であるはずの裁判所が前例主義を貫く傾向があるので、こういった結果が出てしまうのでしょう。

最高裁の裁判官の任命権は、総理大臣にありますから、総理大臣が保守的な考え方をする人であれば、その人の意見に近い人が任命されてしまうんです。

例えば、長期にわたって政権を担ってきた自民党・安倍元首相の時代に任命された裁判官の方々は、高齢の男性がほとんどで保守的な判決を下す傾向がありました。

ーーこの判決が出てから、世の中はどう変化したと感じますか?

判決の結果はさておき、選択的夫婦別姓への注目度はますます高まっていると感じます。最初は少なかった陳情アクションのメンバーも年々増えていき、今や全国で約700人が集まっています。

それと同時に、選択的夫婦別姓に関するあらゆる数値が可視化されるようになってきたことは一つの進展です。

例えば、私たちが過去に7000人の方を対象に行った調査でも、全国で70.6%が選択的夫婦別姓に賛成、反対は14.4%という結果が出ています。

20代に関しては、約9割の人が選択的夫婦別姓に賛成し、反対派は1割程度です。少子化対策や労働人口の海外流出を防ぐことを考えるなら、法改正は待ったなしの状況だと思います。

ーーこれだけ多くの人が選択的夫婦別姓に賛成していながら、法改正が進まない理由は何なのでしょうか?

一つは、政治と宗教・思想団体の癒着です。宗教的価値観による「家族とはこうあるべき」という意見が、政治の意思決定に大きく影響を与えてしまっています。

また、諸外国からの外圧がかかりにくい状況も挙げられます。夫婦同姓を法律で強制しているのは、世界の中で日本だけなのをご存じでしょうか?

諸外国からすれば、「まさか夫婦同姓を強いている国がまだあったなんて」という状況なので、望まない改姓の問題は、国際社会から理解されづらい。

そのため、日本人が議員陳情や裁判を通して声をあげていかなければ、法改正は難しいのが現状です。

改姓をきっかけに、適応障害やうつを発症する女性も

ーーそもそも井田さんが、選択的夫婦別姓の問題に取り組まれるようになったきっかけは?

私がこの問題に取り組み始めた大きなきっかけは、40代で経験した再婚です。

井田は元夫の姓なのですが、30代後半で離婚。子ども二人を私が引き取りましたが、子どもたちが改姓を望まなかったので、井田姓を使い続けることにしました。

その後、今の夫に出会って再婚。また改姓するのは嫌だし、今の夫に前の夫の姓になってもらうのもつらいだろうと思ったので、当初は事実婚にしていました。

ですが、今から約7年前に夫が病を患い手術をすることに。その時、病院側から「戸籍上の妻でなければ手術の合意書にサインができない」と言われ、婚姻届を出して再び改姓することになったのです。

それからはさらに大変。法的な親権者が改姓したことで、子どもたちの学校関連の各種申請や、大学の学費ローンの保証人など煩雑な変更作業がさまざま発生し、それがあまりにも苦痛でした。

ーーそこからどうやって、現在の市民団体「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」での活動へとつながっていくのでしょうか。

最初は、再婚で経験したこの改姓の苦痛をうちの姉に話したんです。私の姉はカナダ人と結婚しているのですが、「それって変じゃない?」ときっぱり言われて。

彼らの住んでいたケベック州では出生時の法的氏名を生涯使うのが原則で、誰も結婚改姓しません。姉夫婦も別姓ですが、とても仲がいい家族です。

調べてみたら、夫婦同姓を法律で義務付けている国は世界で日本のみだと知り、衝撃を受けました。

そこから、TwitterなどのSNSを使って情報収集・発信を始め、地方議会の議員に直接声を届けられる院内集会に足を運んでみることに。

そこで、選択的夫婦別姓を法的にかなえるためには、二通りのやり方があることを知りました。

一つは議員陳情をして、国会議員に法改正のために動いてもらうこと。もう一つは、裁判をして違憲判決をとることです。

当時、IT企業サイボウズの青野(慶久)社長が選択的夫婦別姓の合法化をめぐって裁判を起こすと報道されていたので、司法の方はもう動いている人たちに任せようと思い、私自身は議員への陳情アクションを行っていくことにしました。

その後、2018年末に「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」の市民団体を立ち上げて今に至ります。

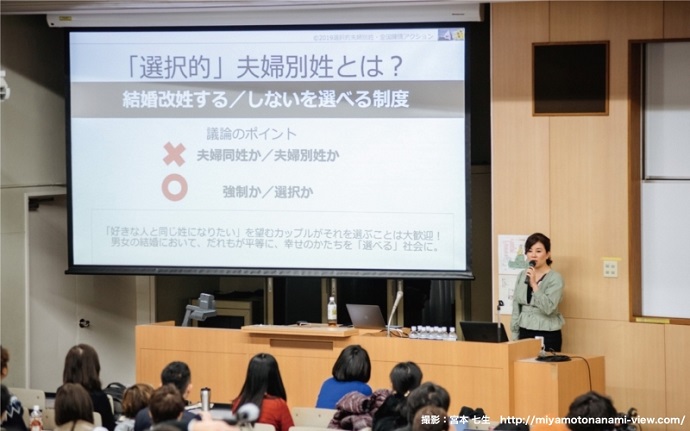

自民党本部・女性議員飛躍の会勉強会にて

ーー陳情アクションを通して、夫婦同姓を強いられることによる問題を数々ご覧になってきたと思いますが、例えばどんな事例がありましたか?

現在、結婚したときに改姓するのは約95%が女性です。

そして、彼女たちは先ほど私がお話ししたような、改姓による煩雑な手続きを引き受けているだけでなく、中には精神的な苦痛で体調を崩す人もいます。

例えば、結婚後に適応障害やうつ病などの精神的な病にかかる女性は意外と多いのです。実際、精神科医の方に話を聞くと、「名前が変わる」ことはかなり大きな環境変化の一つで、人によってはそれに適応できないケースもあるとのこと。

私自身もそうでしたが、最初に結婚して改姓した時、「ダムに故郷が沈んだ」みたいな感じがしたんですよね。

外から見たら何ごともないように見えるんですが、「あのダムの底には自分のこれまでの人生があったけれど、国策で立ち退きを迫られた……たとえ水が引いても同じ暮らしはもう取り戻せないんだな」と思うと切なくて。

「パートナーを愛しているならいいだろう」と言われることもありますけど、それとは全く別問題。自分の本来の名前を失ったこと、それ自体がものすごい喪失感でつらいことでした。

ーーこれまでは、「女性が改姓するのが当たり前」という社会通念があったからこそ、そうした苦しみを堂々と口にできなかった人も多いかもしれません。

その通りです。陳情アクションに参加してくれているメンバーの中にも、そういう方は大勢いらっしゃいます。

改姓を経験していない人からすると、「何をそんなに大騒ぎすることがあるのか」くらいに思うかもしれませんが、考えてみてください。

あなたが、呼ばれたくもないあだ名で常に呼ばれたらどうでしょう? 仮に学校でそんなことが起きたら、精神的苦痛で不登校になる子だっていると思います。

内閣府の2021年調査では、積極的に結婚したいと思わない独身女性の4人に1人以上が「名字・姓が変わるのが嫌・面倒」を理由に挙げています。

一方、「結婚したい理由」の一つに「好きな人と同じ姓にしたい」を挙げた独身女性は20〜39歳で2.3%、40〜69歳では0.6%しかいません。

令和4年男女共同参画白書では、合計特殊出生率に影響する要因の9割が「初婚をスムーズに決められるかどうか」にかかっているとも指摘されています。

つまり、少子化の大きな要因の一つが、望まない改姓を強いる法律により結婚しづらいことにあるのです。

夫婦同姓を強制する法律があるせいで結婚できず、子どもを産めなかった……。そうなって将来的に後悔することがあるとしたら、個人にとっても大変不幸なことだと思います。

歴史の1ページに残る判決が出る日は、必ずやってくる

撮影協力:神谷町トラストタワー

ーー熱心に活動を続けていてもなかなか法改正がかなわない状況に、井田さん自身が苦しくなることはありませんか?

もどかしさは感じますが、私たちが訴えている法改正は、遅かれ早かれいつかは達成されるものだと思っていますし、やればやっただけの手ごたえもあります。

いつになるかははっきりとは分からないけれど、歴史の1ページに残る法改正の日は必ずやってくる。だから、この活動はつらいことばかりじゃなくて、「楽しみ」でもあるんです。

姓に限ったことではありませんが、たくさんの選択肢を持ち、自分が自分らしく生きる道を選べる方が、人は幸せに生きられますから。そこに着実に向かっていると思うと、ワクワクしますよ。

東京青年会議所イベントにて

ーーたくさんの選択肢を持って生きられる未来をつくるために、女性たち自身が今日からできることは何だと思いますか?

まずは、困りごとを口に出すことですね。

私の活動もSNSからスタートしましたが、自分が苦痛を感じたこと、困ったことを声に出すと、同じ状況にいる仲間が見つかります。

そして、自分が住んでいる地域の議員さんたちに、その困りごとを届けていくこと。

陳情アクションでも「スタートガイド」という説明会の場を用意していて、市民の声を届けるための具体的な方法を一歩踏み出そうとするメンバー登録者に紹介しています。

ーー自分の困りごとは、誰かの困りごと。自分の中だけにとどめないことが、他の誰かを救うかもしれないわけですね。

はい。あとは、声を上げるときは周囲の人にアンケートをとるなど、問題を数で見せていくアプローチも有効です。

「旧姓の通称利用でこんな問題があります」とか、「何割の人が非常に苦労していると回答しています」とか、そういうデータを用意すると、より説得力が増します。

例えば、会社の中で一人で何かに不満を言っても相手にされないかもしれませんが、「女性社員の●割が不満を持っている」といった資料の形で公式に意見を提出されたら、会社も動かざるを得なくなるじゃないですか。

政治もそれと同じ。皆さんが仕事で磨いた営業力やプレゼン能力は、世の中を変える手段として大いに役立ちます。

ーーなるほど。仕事だと思うと、相手を説得して動かすイメージがしやすいですね。

そうなんです。例えば、営業の人が提案を通すときって、相手にとってその提案がどうメリットになるのかを伝えますよね。

「●●を導入すると、御社にはこういうメリットがあって、売り上げが何%アップして、コストをこれくらい下げられますよ」という感じ。それと同じ要領で議員さんたちにアプローチしていくと、効果を発揮しやすいです。

一方で、理屈だけじゃなく感情に訴えることも同じくらい大事。

これまたビジネスでもそうだと思うんですけど、「●●さんのお願いなら仕方ないなぁ」って情に動かされて提案を飲んでもらえることもあるじゃないですか。

例えば、娘さんがいる年配の男性議員さんなら……

「先生の娘さんが結婚を考えたとき、先生と同じ姓を変えたくないと望むかもしれません。お相手も改姓したくないなら結婚できませんよね。

お互い姓を変えなくていい選択肢があれば、娘さんも苦しまず、親からもらった氏名のままで幸せに結婚できるのでは?」

なんて言われたら、「確かになぁ……」と意見が変わることもあるわけです。

営業の人が顧客のタイプに合わせてアプローチ方法を変えるように、相手に合わせて論理と情を使い分けつつ説得方法をしたたかに変えていく。それもまた、提案を通すためには大切なのかなと思いますね。

ーーいま、井田さんが新たに取り組もうとしていることは?

今後、選択的夫婦別姓に限らず、ジェンダー平等を推進していく一般社団法人を立ち上げようとしています。自分もやってみたいという人がいたら、ぜひ一緒にやりましょう。

そして、この記事を見て選択的夫婦別姓に少しでも興味を持ってくれた方がいたなら、まずはスタートガイドだけでも受けてみてください。

そこで目からうろこが落ちる体験をして、「歴史の1ページをつくる仲間」になってもらえたらうれしいです。

取材・文・編集/栗原千明(編集部) 本人画像提供/井田奈穂さん

『「あの話題」の今』の過去記事一覧はこちら

>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/trend/pasttopics/をクリック