“奇跡のフォント”開発者が逆境だらけの8年間を乗り越えられた理由 「嫌われてもいい。やりたいことは絶対やる」/書体デザイナー・高田裕美

「このサービスは間違いなく必要。絶対にやりたい」

そんな強い気持ちがあったとしても、社内に支持者がいなかったり、環境が厳しかったりすると、弱気になってしまうことがある。

もしうまくいかなかったら……と、ダメだったときのことを想像して、自信を失ってしまうこともあるだろう。

「結果を早く求めすぎなんじゃない?」

そうアドバイスを送るのは、書体デザイナーの高田裕美さん。書体とは、明朝体やゴシック体といった、同じコンセプトでデザインされた文字の集合体のこと。今はパソコンや携帯に表示される「フォント」という方が、なじみがあるかもしれない。

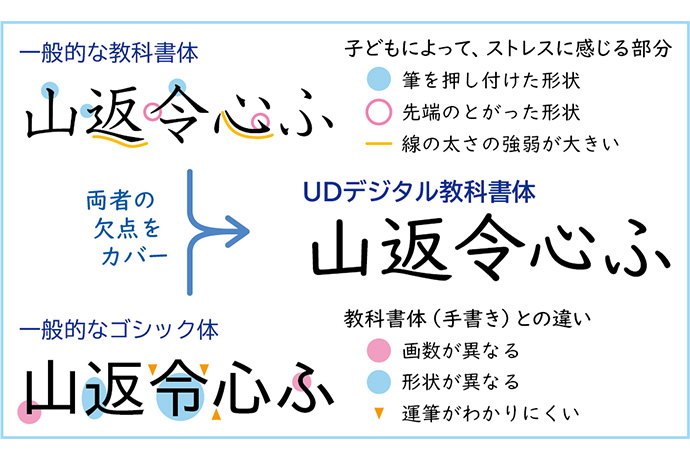

高田さんが手掛けた『UDデジタル教科書体』は、ロービジョン(弱視)やディスレクシア(読み書き障害)の子どもたちでも読みやすいフォントとして、2016年6月のリリース以来、教育現場から注目を集めている。

今日、訪問した支援者の方から「UDデジタル教科書体」に変えたら、今まで文字を読めなかった子が「これなら読める!オレはバカじゃなかったんだ……」と言って、皆で泣いてしまったという話を聞いた。

その話を聞いて、書体が手助け出来たことの嬉しさよりも、その子が今まで背負ってきた辛さ、…(続— Yumi Takata (@Yumit_419) April 3, 2019

だが、UDデジタル教科書体が世に出るまでには、実に8年もの時間がかかっている。

その間には、高田さんが勤めていた会社がなくなったり、開発が止まったりと、さまざまな逆境があった。

時には「私はこの会社に必要ではないのかもしれないと思ってしまったこともあった」という高田さん。

そんな状況で彼女を支えていたものこそが、「絶対にUDデジタル教科書体を世に出したい」という強い思いだ。

<プロフィール>高田裕美さん

女子美術大学短期大学グラフィックデザイン科卒業後、ビットマップフォントの草分けである林隆男氏が設立した株式会社タイプバンクに入社。32年間、書体デザイナーとしてさまざまな分野のフォントの企画・制作を手掛ける。2017年 モリサワ社に吸収合併後、書体の重要性や役割を普及すべく、教育現場と共にUDフォントを活用した教材配信、講演やワークショップ、教育系の雑誌や学会誌への執筆、取材対応など広く活動中。23年に初の著書『奇跡のフォント』を時事通信社より出版 ■Twitter

この子たちが学ぶための書体は、世の中にないんだ

UDデジタル教科書体の開発は、ロービジョンの子どもたちが文字の勉強をしている現場を見せていただいたことに始まります。

ロービジョンとは、視覚に障害があり、日常生活に困難や支障が生じている状態を指します。

その見え方はさまざまで、視力が著しく弱くぼんやりとしか形を捉えられない、視野の一部が欠けて見える、狭い範囲しか見えない、色の違いが分からないなど、抱えている課題は人それぞれ異なります。

当時、私は「TBUDフォント」を作っていました。TBは当時の勤務先であるタイプバンク社の略で、UDはユニバーサルデザインのことです。

電車の車内ディスプレー用のフォント開発の依頼を受けたことをきっかけに、お年寄りや弱視の方でも読みやすい書体として、TBUDフォントの開発を進めていたのです。

その中で、ロービジョン研究の第一人者・慶應義塾大学の中野泰志先生と出会いました。

中野先生からは「現場を見なさい」とアドバイスをいただき、実際に中野先生に同行し、ロービジョンの子どもたちを支援する現場に足を運ぶ中で、多くの苦労があることを目の当たりにします。

例えば、学校現場で使われていた文字は、先生たちが試行錯誤して作ったものでした。

ロービジョンの子どもたちにとっては線の太さが均一なゴシック体が比較的読みやすい書体なのですが、既存のゴシック体は文字の形や画数などが学習指導要領とは異なります。そのため、教育現場では使えない。

その課題を解決するために、先生たちは既存のゴシック体を一文字ずつ手書きで修正し、学習指導要領に沿った形に直していたのです。

「ロービジョンの子どもたちが学ぶための書体は、世の中にないんだ」

そう痛感し、「届けないと」と思ったんです。

より多くの人に読みやすい書体として当時開発していたTBUDフォントは、たしかに読みやすくはあるものの、学習指導要領とは形が異なるため、教育現場では使えない。

それなら、もっと手書きに近い形にして、太さを出して読みやすくすればいい。そう思って、ロービジョンの子どもたちにも学びやすい教科書体の開発をタイプバンクに提案しました。

2〜3年でできると思いきや、結果は8年かかった

提案自体はすんなり通りましたが、UDデジタル教科書体が世に出るまでに、結局は8年もの時間がかかりました。

通常の書体制作の場合、長くても2年程度で完成します。だから、UDデジタル教科書体も当初は2〜3年でできるだろうと思っていたんですよ。

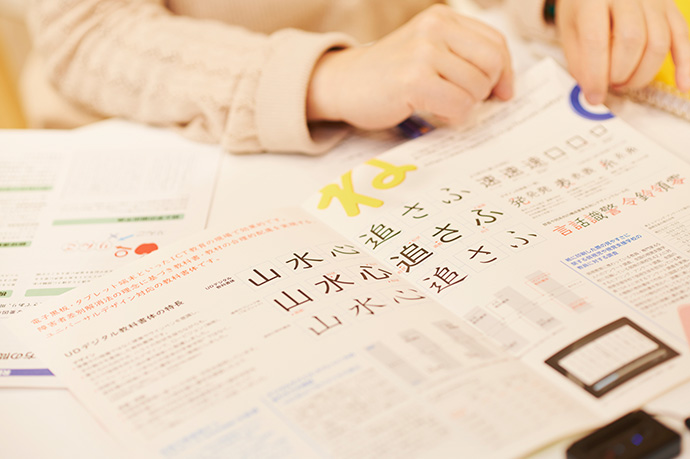

教科書体を作ること自体が初めてだったので、基本的な要件を学ぶために各教科書メーカーのフォントを調べながら、「これは普段通りにはいかないぞ」と途中で気付きました。

例えば、「中」という字の真ん中の縦線をスッと抜くか、まっすぐに止めるか。

現場の皆さんに意見を聞くと、見事にバラバラ。さらに教科書によっても違うんですよ。

細かくルール化するとなると、どこまでが現場に受け入れられるのか。決断する立場としては嫌になるでしょう?(笑)

正解があるわけではないし、私たちにロービジョンの見え方は分からないから、疑問点を一つ一つ確認しながら決めていくしかないわけです。

さらには一度、「木」の右はらいの形が違うのではという指摘が入り、「木」を含む文字や右はらいを含む文字など、膨大な数の文字デザインがやり直しになったこともありました。

そんな苦労がありながらもUDデジタル教科書体の開発自体はそれなりに進んではいたのですが、途中で勤務先のタイプバンクの経営が立ち行かなくなり、同じくフォントメーカーのモリサワに吸収合併されることになったのです。

そこからは開発が止まってしまうなど、思うようにいかない時期が続きました。

新しい環境での仕事の進め方に戸惑うこともあり、「私はこの会社には必要ないのかもしれない」と思ってしまったことも、正直ありましたね。

それでも、UDデジタル教科書体の必要性を疑ったことは一度もなかったんです。

むしろ現場の皆さんにヒアリングをし、さまざまな意見をいただくほど、「絶対に必要」という思いは強くなりました。

だから、「このままお蔵入りするのであれば、辞めて、一から他の方法を考えよう」と。ヒアリングし、試行錯誤したノウハウは私が持っているから、お蔵入りするくらいなら実現に向けて他の方法を考えるつもりでいました。

結果としては、退職も辞さない覚悟で役員に直談判したことを機に、UDデジタル教科書体のリリースが決定。事態は一気に動き始めます。

話をして分かったのですが、UDデジタル教科書体が認められていなかったわけではなく、会社としてリリースのタイミングを計りかねていたみたいで。「あ、私はこの会社にいてもいいんだ」と思いましたね。

「出過ぎた杭」は打たれない

私はしつこくて、納得がいかない理由でやりたいことを諦めるのが苦手なんです。自分の力不足や、会社が認めてくれないといった理由では納得がいかない。

「そういう意味では、一番つらかったのは失恋かな?(笑)他の人の価値観を変えることはできないですから。そこで諦めることを学ばされたなと思います」(高田さん)

こういう性格が仕事でプラスに働いているかは、自分では全然分かりません。

やりたいことに突き進めば、周囲と衝突することもありますし、出る杭として疎まれることだってある。いろいろな考えの人がいるから、全員が賛成者になるわけもないし、みんなには迷惑を掛けているなとも思います。

でも、「出過ぎた杭は打たれない」んですよ。そこまでいっちゃえば、「高田さんはそういう人だよね」ってなりますから。

それに、私にとっては「嫌われること」よりも「自分がやりたいこと」が上にあります。

だって、情熱を持ってやりたいんだから。自分にうそはつけないでしょう?

そうやってやりたいことに突き進んできた中で、嫌われることもあったし、相手にされないことだってありました。

UDデジタル教科書体の開発にはたくさんの方の協力がありましたが、みんなが最初から好意的だったわけではありません。

でも、自分の思いを誠実に伝えていくうちに、だんだんと協力者になってくださる方が増えていきました。

最初のタイプバンクに入社したころも、先輩が助けてくれたんですよ。

当時、女性は残業をさせてもらえなかったんです。女の子だからって気を遣ってくれていたのだと思うけど、私は同期の男性と同じように頑張らせてもらえないことが悔しくて。

だから社長に異議を申し立てて残業するようになったんですけど、通勤に片道1時間半くらい掛かっていたから、遅くまで仕事をすると電車がなくなってしまう。

残業するにも限界があって、それもまた悔しかったんです。私自身は、仕事をしているというより、楽しいことに打ち込んでいるという感覚でしたから。

そうしたら、会社の近くに住んでいる女性の先輩が「大変だね」って合鍵を作ってくれて。

私の布団も敷いておいてくれて、夜中に静かに先輩の家に帰っていました。

もちろん、先輩に迷惑が掛かるので1カ月後には会社の近くで一人暮らしを始めましたが、かわいがってもらってありがたかったですね。

それに、時代は変わっていきます。

それこそ私が社会に出た頃は、コーヒーを入れるのは女性の役割で、「〇〇さんは砂糖二つとミルク」なんて暗記して、みんなに配っていました。

でも、今は飲みたい人が自分でコーヒーを用意するのが普通でしょう? それだって、私もその一人ですが、納得できない慣習を変えるために戦ってきた多くの人がいたと思います。

そうやって世の中や社会の考え方や価値観は変わっていきますからね。

それなら、時間が掛かっても、反対があっても、自分の心に正直になって、やりたいことを優先した方がいいんじゃないかなと思います。

学んだことが役立つのは、10年後くらいじゃない?

自分がやりたいと思うことに自信が持てない理由には、「そこまでの情熱がない」と「力不足でやれないかもしれない」の二通りがあると思っています。

前者については、情熱がないくらいだったらやめたらいいんじゃない? と思います。好奇心や「やりたい」と思う気持ちがなかったら、始めたところで頑張れないですから。

後者の力不足は、力を付ければいいだけです。知識を身に付けるなり、人脈をつくるなりね。

頭の中だけで悩んでいても解決しないけど、やりたい方向に向かって小さくでも動いていれば、何かしら見えてくるものがあると思います。

学校や会社みたいな組織にいると、それが全てと思ってしまいがちだけど、絶対に違うんですよ。広い視野を持てば、学校や会社なんて小さいコミュニティーの一つにすぎないですから。

私がUDデジタル教科書体が絶対に必要だと思えたのも、会社の外の世界の人たちの声によるところが大きいです。必要としてくれている人たちと接していたから、「私がやるしかないよな」って。

あとは、すぐに解決しようって思わない方がいいですよ。

私はもう60歳になるけど、一生懸命に学んだことが自分を助けてくれたと実感するのは、10年ぐらいたってからなんじゃないかな。

だって、学んだからといって、いきなり自分の中には落とし込めないじゃない?

表面的な知識にはなっているかもしれないし、その知識がすぐに役立つこともあるけれど、大抵のことはずいぶん時間がたってから、「あの時やっておいてよかった! 10年前の自分にありがとう!」っていう感じですよ。

自分の中に落とし込んだことが他の何かと結び付いて、それがようやく自分の外にアイデアや成果として出てくるわけです。

「これがやりたい」と思い続けて、小さくでもやりたいことに向かって動いているうちに、知識や経験が自分の中にストックされていって、チャンスをつかむための“目”もできてくるんじゃないかな。

だから、もし力不足が理由で自信がないのだとしたら、結果を早く求めすぎなんだと思いますよ。

20代は「自分のやり方」をためる時期

私はやりたいことに突き進んできたこれまでを振り返って、どの部分を切り取っても後悔はないです。

だって、やりたいことをやってきたからね。思い通りにいかないことや、失敗することはいっぱいあったけど、自分の中で納得いかないことはほとんどありませんでした。

大事なのは、「何をしたいか」だと思います。私は、必ずしも成功するだけがいいわけではないと思うんですよ。

もちろん成功に向かって頑張るのは大切だけど、成功しなかったら無駄というわけではなくて。

たとえ自分ができなかったとしても、他の人が引き継いでくれたら、自分がやったところまでは必要だったってことじゃない?

まぁ、「自分が成功する」が目標だったら、ハードルが高いけどね。だからやっぱり、「何をしたいか」次第なんだと思います。

「何でそんなに頑張れるの?」と聞かれることがありますが、たぶん、私は頑張ろうとは思っていないような気がします。やりたいことだから、頑張るって感じじゃないんでしょうね。

夜中まで残業していた頃も、そんなに苦じゃなかったんですよ。やりたくてやっていたことだから、むしろ「人間はなぜ寝なくてはいけないんだろう」と思っていたくらいで。

この先も、やりたいことはたくさんあります。

私、今でも時間を見つけて勉強しているんですよ。例えば、認知脳科学。人はどうやって文字を認識するのかを突き詰めて知りたいんです。

最近はね、分厚い脳・神経科学の専門書を買いました。1万5000円もするのに、本屋さんに置いていないから中身が見られなくて、買うのを悩んでいたんです。

そうしたら、会社の福利厚生で費用の補助が出ることが分かって、速攻で取り寄せました。

いざ手元に届いたら図がいっぱい載っていて、もう、それだけでワクワク。

理解できるのに何年かかるだろうって感じだけど、まずはその本を読まないとって思っています。

「学び方は人によるけど、私は書かないと覚えられないので、こうやってノートに書いています」(高田さん)

うちの息子は、大学はがむしゃらに勉強しなくても卒業単位さえ取れればいいと思っているけど、今は世の中が目まぐるしく変わっていて、学ぶことは一生続くのに、学べる時間がたくさんある時に勉強しないのはもったいないなと思います。私が代わりに、大学に行きたいです(笑)

それに、やりたいことがあったら、学ぶのは楽しいですよ。

たくさん学んで、自分がやりたいことを納得できるようにやって、そうやって若いうちにいろいろな引き出しを持てるといいんじゃないかな。

「みんなと同じにしなきゃいけない」と思い込んでしまうと、それしか考えられなくなっちゃうし、一つのやり方だけだと行き詰まることもある。

そうではなくて、学び方も含め、いろいろなやり方を知っている方が強いですよ。だから、「こうすべき」と決めてかかる上の人の言うことはそんなに聞かなくていいんじゃない?(笑)

特に20代は、自分のやり方をためていく時期かなと思います。新しいことは30代でも40代からでもやれますからね。そのためのストックをつくるといいと思います。

何なら私も、これからだって新しいことをやりたいですよ。

私はもうすぐ60歳で定年を迎えますけど、健康でいられる定年後の10〜20年の間に何を選択するか、今は逆算して考えているところ。

チャンスがあれば大学に行くのもいいかもしれないし、研究者の皆さんと一緒に新しい発想のUDフォントについて研究もしてみたい。

この先は若い頃のように興味の向くまま何でもやるっていうわけにはいかないけど、社会で生きるさまざまな人たちに、分け隔てなく情報を伝える方法を考えていきたいですね。

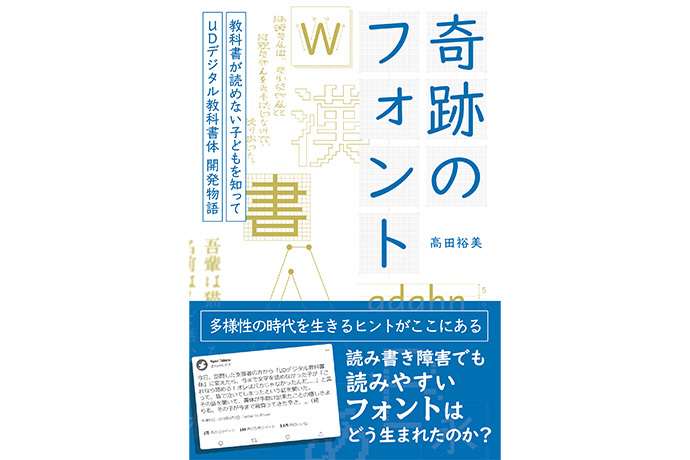

書籍情報

『奇跡のフォント 教科書が読めない子どもを知って ―UDデジタル教科書体 開発物語』(時事通信社)

足掛け8年。教育現場で大活躍しているフォントを作った書体デザイナーの情熱の物語。

「俺バカじゃなかったんだ」

書字障害の子どもが読めた「UDフォント」を開発した書体デザイナーが、試行錯誤と工夫を明かす。

>>詳細はこちら

企画・取材・文・編集/天野夏海 撮影/洞澤 佐智子(CROSSOVER)