「扶養内で働こう」の概念がなくなる?「106万・130万の壁」なき時代に女性が自律して働くために大切なこと【田中美和】

「106万・130万の壁」制度の見直しへ――こうした方針を岸田首相が今春に示して話題になっています。

配偶者に扶養されているパート社員(多くは女性。第3号被保険者と呼ばれます)は「配偶者特別控除」を受けることができ、自分自身で社会保険料を支払う必要がありません。

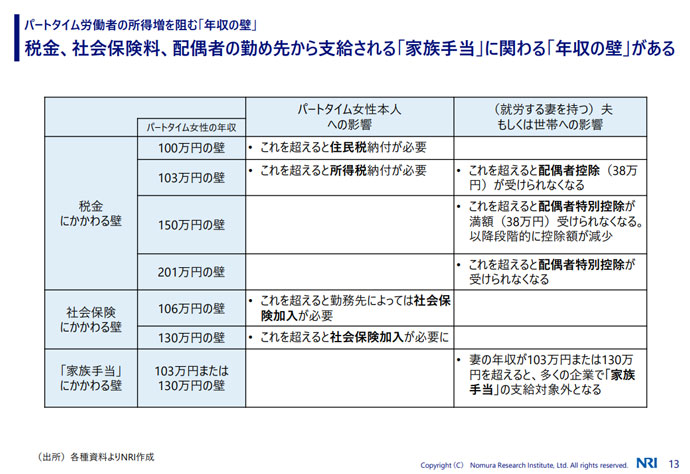

しかし現在の制度では一定の年収(たとえば「106万」や「130万円」)を超えると社会保険料を支払わなければいけなくなり、手取り収入が減るという現象が起きています(下図参照)。

野村総合研究所資料より

どのくらい手取り収入が減るかというと、106万円を超えて社会保険に加入すると、年間約15万円程度が社会保険料として差し引かれます。

さらに、130万円を超えた場合の社会保険料は年間約20万円ほどになります。

このため、一定の年収を超えないように働く時間を抑制するパート社員が多く存在し、これが「壁」と言われる理由です。

企業側からすると、働く時間を抑えるパート社員がいることで現場の人手不足につながり、社会問題になっています。

「結婚したら、配偶者の扶養の範囲内で働ければいいかな」と考えていた女性の中にも、こうしたニュースを見ながら今後の働き方をあらためて考え直している人がいらっしゃるのではないでしょうか?

今は人生100年時代と言われるほど長寿の時代ですし、年金の支給開始年齢の引き上げもあり、70歳くらいまでは働く想定でいたほうが良いと言われています。

そこで今回は、制度が見直されるこのタイミングに知っておきたい、女性が自律して長く働き続けるために大切なことを二つお伝えしていきます。

多様な働き方を知り、その時々でぴったりくるものを選ぶ&組み合わせる

一つは、「多様な働き方の形を知ること」です。

先ほどの社会保険料と「年収の壁」の話は主にパート・アルバイトで働く人を対象にしたものですが、もちろんそれ以外の働き方もありますよね。

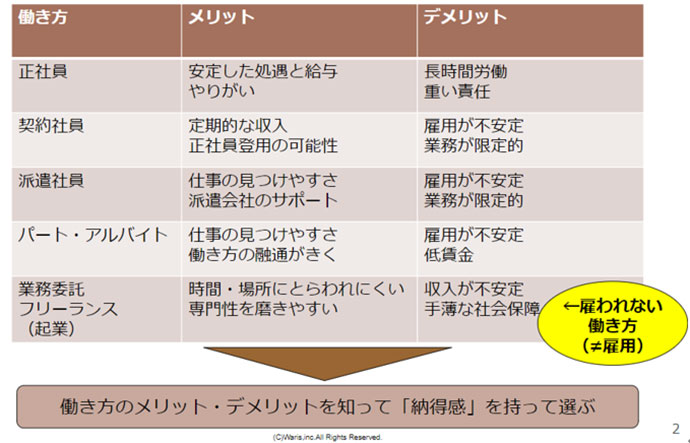

正社員、契約社員、派遣社員、業務委託(フリーランス)――あなたは今どんな働き方をしていますか?これまでいくつの働き方を経験してきたでしょう?

下の図は多様な働き方の形とそれぞれのメリット・デメリットをまとめたものです。

分かりやすくするために、メリット・デメリットそれぞれ二つずつ出してみました。

株式会社Waris作成資料より

たとえば正社員の働き方は全体的に報酬や待遇が安定的で、解雇や報酬減額などの不利な変更は起きづらいです。

企業は正社員に中心的な役割や仕事を任せるのでやりがいも感じやすいことでしょう。一方で責任のある仕事を任されるほど長時間労働になりがちという問題があります。

派遣社員の働き方は正社員の仕事に比べると仕事は見つけやすいですし、派遣会社が仕事を紹介してくれたりスキルアップにつながる研修を提供してくれたりさまざまなサポートをしてくれますが、任される業務が限定的で派遣先の都合で契約打ち切りもありえます。

大切なのは多様な働き方の選択肢を知り、周囲の環境や自分の置かれている状況によってそのときどきで自分にぴったりの働き方を選んでいくことです。

私が転職のご支援をした方たちも、ライフステージに合わせて十人十色のキャリア選択をされていました。

例えば、20代の頃は正社員で働いて、30代に入って配偶者の転勤についていくために離職し、しばらく専業主婦をしていたけれども40代に入ってパート社員で働き始めて、その後、紹介予定派遣の仕組みを使って正社員になって…という人にお会いしたことがあります。

また、ずっと正社員で働いてきたけれども、不妊治療のための時間の柔軟性を確保するために30代でフリーランスになり、40代に入ってからまた正社員へ戻っていく人をご支援したことも。

今は「会社員をしながら副業でフリーランス」とか「会社を経営しながら別の会社で契約社員としても働いている」など複数の働き方を組み合わせた多様な事例も増えてきました。

どれが正解ということはないですし、人生の段階で変わっていくものなので、そのとき自分にぴったりくる働き方を選んだり組み合わせたりしていきましょう。

「学ばない」人が多いからこそ「学ぶこと」に価値がある

もう一つ大切なのが「新しいスキルや知識を学び続けること」です。

政府が6月に閣議決定した経済財政政策の基本方針(通称「骨太の方針」)の1ページ目で個人の「リスキリング(学び直し)」の重要性について触れたのは記憶に新しいところですね。

そして、「リスキリング」は今やメディアで目にしない日はないくらいの一般的な言葉になりつつあります。

ところが、日本人は世界的に見て、大人になると圧倒的に学ばなくなることで知られています。

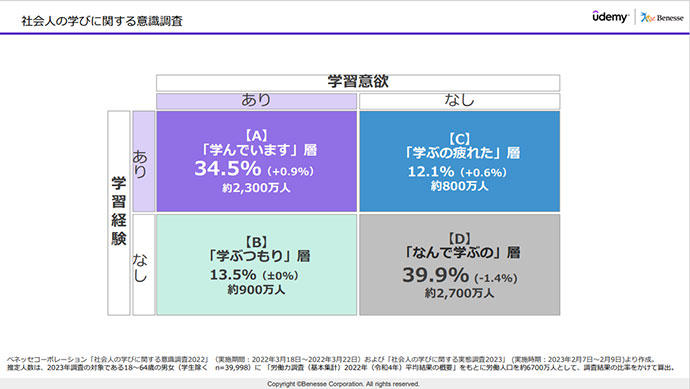

世界最大級のオンライン学習プラットフォーム「Udemy(ユーデミー)」の国内事業展開を担うベネッセコーポレーションが今月発表した「社会人の学びに関する意識調査2023」によれば、社会人の約40%が学習経験も今後の学習意欲もない「学習意欲なし層」だと言います(下図の「なんで学ぶの」層)。

一方で、学習経験も今後の学習意欲もある「学習し続けている層(下図の「学んでいます」層)」は約35%で、2022年と比較すると、「学習意欲なし層」はわずかに減少し、「学習し続けている層」がわずかに増加しています。

ベネッセコーポレーション「社会人の学びに関する意識調査2023」より

実は「新しい知識やスキルを学ぶこと」と「自分らしい生き方・働き方を実現すること」には強い関連性があります。

私が共同代表を務めるWaris(ワリス)が提供するリスキリングプログラムでは、新しいテクノロジーや知識を学んで就業に結びつけることを支援していますが、育児や介護で離職中の人や、非正規で働いている人、非IT系で働いている人が学びを通じて、より自分らしさを発揮できる仕事へとたどり着いています。

学ばない人がまだまだ多いからこそ、その中で新たなスキルを学ぶこと、学び続けることが仕事獲得につながりますし、人生のさまざまな段階で「働き方を変えたい」と思ったときにそれを実現するきっかけになっていくのです。

ぜひ多様な働き方を知り、また自身の興味関心にそって新たな知識・スキルを学び続けることで自分らしい生き方・働き方を実現してください。

【この記事を書いた人】

Waris共同代表・国家資格キャリアコンサルタント

田中美和

大学卒業後、2001年に日経ホーム出版社(現日経BP社)入社。編集記者として働く女性向け情報誌『日経ウーマン』を担当。フリーランスのライター・キャリアカウンセラーとしての活動を経て2013年多様な生き方・働き方を実現する人材エージェントWarisを共同創業。著書に『普通の会社員がフリーランスで稼ぐ』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。一般社団法人「プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会」理事

『ニューノーマル時代のLive Your Life』の過去記事一覧はこちら

>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/work/liveyourlife/をクリック