「旦那さん優しいね、働かせてくれて」女性のキャリアを阻む“言葉の逆風”が吹いた時の処方箋

日本のジェンダーギャップ指数は先進国の中で最低レベル。でも、具体的には何が問題なの?東京大学の准教授であり、ジェンダー問題の若き論客である中野円佳さんが、男女平等の超後進国・日本で働く上で知っておきたい「ジェンダーの今」について解説します。

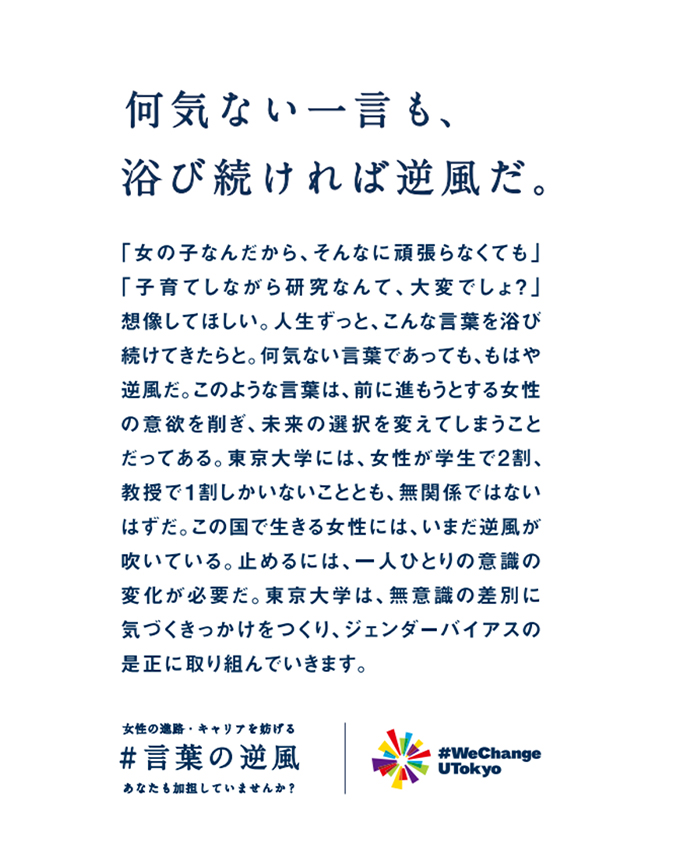

東京大学が「#言葉の逆風」と名付けたプロジェクトで学内に貼り出したポスターが話題になっている。

「女の子なんだから、地元の大学でいいでしょ」

「男社会だけど大丈夫?」

「女子が大学院行って意味ある?」

「学歴つけても結婚できないよ」

ポスターに掲載されたこれらの言葉の数々は、実際に東大の女性たちがかけられてきた言葉だという。

ジェンダーバイアスから生まれる、こういった「何気ない一言」が、東大の女性比率の低さを招く一因となっていることを訴えるこのポスターは、今大きな議論を生んでいる。

今回のキャンペーンが社会に訴えかけることは何なのか。女性の進学やキャリアを妨げる“言葉の逆風”を浴びたとき、私たちはどうしたらいいのか。企画チームの一員だった中野円佳さんに解説してもらった。

“言葉の逆風”と一人で闘わなくていい。

なくすために闘っている人たちの存在を知ろう

── 東大の女性比率は、今どのくらいなのでしょうか?

東京大学は女性の学生が極端に少なく男女比は8:2。教員も全体でも2割に達しませんが、上位職になるほど女性比率は低くなり、教授の男女比に至っては9:1になります。

これに対して言われ続けるのが「能力で評価したらそうなるのだから仕方ない」という声。

しかし、少なくとも東大の大学入試に関して言えば、受験者数がそもそも8:2程度であり、合格率は変わりません。つまり、受ける人数が増えないことが問題なのです。

── なぜ女性は東大を受験しないのでしょうか。

東京大学は教えるのも机を並べるのも男性ばかりで、女性にとって魅力的でないと判断されている可能性も、もちろんあります。だから、東大自体が環境を変えていかなければならないという認識も学内にはある。

しかし、それだけではなく、さまざまな社会規範やバイアスが、高学歴を目指すことから女性を遠ざけているということも教育社会学などで長年指摘されています。

もちろん全員が東大を目指すべきとは全く思っていません。しかし、これは東大だけの問題に限らず、大学で言えば多くの国立大学や理工系の学部でも言えることです。

さらには、学生時代に限らず、あらゆる女性に対して、仕事でリーダーシップを取ることや、実力を発揮すること、政治に参画することや、声を上げることについて、意欲をくじいたり、進みたい道に進もうとすることを阻んだりする“言葉の逆風”が残念ながらまだあります。

東大外からも寄せられる経験談

── “言葉の逆風”プロジェクトは、社会でも話題になっていますが、どのような反響がありましたか?

“言葉の逆風”プロジェクトが拡散されはじめてから、さまざまな経験談が出てきています。

個人が得意不得意を見極める前にジェンダーによって選択可能性が狭まるケースは絶対に存在する。”(引用)

そもそも教師が女子の進学を指導しようとしない。親だって女は勉強は要らないと否定するのはまだある。そう言う環境で断念せざるを得ない女性はまだ沢山いる。”(引用)

そういうdiscourageを、女の子は進学塾にカネ払って行っててすら言われる。今は同じことが中受塾でまことしやかに言われてる。”(引用)

── たしかに、このような言葉を掛けられ続けると、意欲がそがれてしまう可能性はありそうですね。

高校の教師や、塾での大人のバイアスは、意欲をそいで実際に子どもの進路選択に影響を与えるだけでなく、場合によっては実際の学力低下につながる可能性も指摘されています。

「ステレオタイプ脅威」という概念があり、女性は数学が苦手といったステレオタイプに基づく目で見られることを恐れ、その脅威に気を取られるうちに、実際にパフォーマンスが低下し、恐れていた通りのステレオタイプを確証してしまうことがあります(クロード・スティール , 北村英哉他(2020)『ステレオタイプの科学――「社会の刷り込み」は成果にどう影響し、わたしたちは何ができるのか』など参照)。

また、親の教育期待(どの段階まで教育を受けさせたいか)が息子と娘に対して異なるということも指摘されています。「そんなのいつの話?」と思う人は、恵まれた環境で育ったのかもしれません。

とりわけ経済的に余裕のない家庭では息子に対しては「何としても大学に」となっていても、娘に対しては「どうせ大学を出ても仕事は続けないかもしれない」と思うことが大学教育に投資するリターンを低く見積もらせるなどで「そこまでしなくても」という家庭はあるのです。

悪意など無く、それだけ社会に深く根差した考えなのだと気づかされました。私たちが本当に自分で選択していることなど果たしてどれだけあろうか?いわんや10代の子どもたちは?”(引用)

それ言うなら、わたしよりいい高校に行けって弟に言いなよって思ったわ。言われたのが両親じゃなかったのはよかったけど。”(引用)

結局、私は結婚後に英国の大学院でPhD取ったけど、日本の女性が東大を受験しないという選択をしているのは日本社会の偏見や背景があるのは事実”(引用)

逆風は、働き始めてからも吹き続ける

──“言葉の逆風”に負けて、東大への進学をあきらめてしまった女性も多くいるかもしれませんね。

そうですね。今回東京大学でアンケートを取ったところ出てきた“言葉の逆風”は、東京大学で学生や研究者になった人たちからの声です。

専門用語では「生存者バイアス」と言いますが、そのようなサバイブした人たちからですら、これだけの経験談が出てくるのです。ということは、その奥にどれだけの何かを諦めさせられた人たちがいたか。

そして、働き始めても、逆風は吹き続けます。とりわけ、結婚・出産を経てからは。

部屋の掃除整頓、備品管理はやっぱり女の子が。

飲み会は教授のご機嫌取りのために女の子が教授の隣に。

合同歓迎会の教授からの資金調達は女の子が。

全部、実際に私が言われたこと。”(引用)

研究者になってからは「女性はすぐ覚えてもらっていいよね」

今でも「女性ならではの感性を」「旦那さん優しいね、働かせてくれて」

集合写真を撮るたび「ダイバーシティ大事だから女性は前にどうぞ」

無自覚に浴びせられ続ける #言葉の逆風 、早く無くなればいいのに”(引用)

え、私が男だったら子供がいてもそんなこと言わないよね…。”(引用)

逆風を可視化した意味

── そもそも今回のキャンペーンはどういった目的で始まったのでしょうか。

今回、このような、女性が投げかけられてきたネガティブな言葉たちを、東京大学がわざわざ掲示したのは、今も続く逆風を可視化することで、学内や社会全体に問題提起をし、変えていこうと呼びかける狙いがありました。

実際に掲出してからは、そのようなバイアスを親や教員たちにかけないでほしいということを伝えるとともに、女性たちに「あれは逆風だった」と思ってもらう効果もあったと考えられます。

── 学内での反応はどうでしたか?

言葉が目に飛び込んでくるということができるだけないように、ワーニングを入れたり、ポスターは1枚めくらないと見えないようにしたりしていますが、それでも「目に入ってくるとしんどい」「思い出すのもつらい」という反応がありました。

それでも、つらいと感じながらも、「可視化してもらってよかった」「平気な振りをしてきたけれどダメージを受けてきたことやつらかったということを言っていいんだと思えた」「自分で内面化してしまっているものも多いことに気づいた」などのメッセージも寄せられました。

残念ながら、今から何十年も前の男女不平等が描かれている「虎に翼」がいまだに共感を呼んでいますが、先人たちが積み重ねてきたことの延長上に私たちがいて、今の私たちも次世代のために、この空気を変えようと、もがいています。

逆風をもろともしない、跳ね返せる人だけが活躍する世界ではなく、逆風自体をなくしていきたいですね。

まずは「これはしんどい状態なのだ」と認識しよう

── “言葉の逆風”が吹く社会で、女性たちはどのように生きていけばいいのでしょうか。

若い人達には、いつも強くなくてはいけない、踏ん張らないといけないという感覚を持っている人がいるかもしれません。

でもそれは逆風が吹いているからかもしれない。1人1人が自分の力で跳ねのけるのは大変です。もうこんなものだと思ってしまうのも無理はないでしょう。

このポスターにでてきたような言葉の逆風を受けていたら、まず、これはしんどい状態なのだということを認識してもらえればいいと思います。

そして、個人の問題ではないこと、少しでも風を減らそうとしている人たちがいること、防風林になろうとしている人たちがいることを知ってほしい。

東京大学の研究者ネットワークの中からは、自主的に逆風を追い払うような言葉、つまり言葉の逆風を言われたときに言い返す言葉や、自分を励ましてくれた言葉や背中を押してくれた言葉を共有しようという動きも発生していました。

「虎に翼」で主人公が女性の置かれている現実に対して発する「はて?」や「なんじゃそりゃ」といった言葉でもいい。

1960-70年代のフェミニズムのスローガンに「個人的なことは政治的なこと」がありますが、個々人で対処すべき問題としてしまわずに、皆で状況や言葉を共有し、活用していけたらいいと思います。

【この記事を書いた人】

東京大学 多様性包摂共創センター 准教授

中野円佳

東京大学多様性包摂共創センター准教授。2007年東京大学教育学部卒、日本経済新聞社入社。14年、立命館大学大学院先端総合学術研究科で修士号取得、15年4月よりフリージャーナリスト。22年より東京大学男女共同参画室特任研究員、23年より特任助教。24年より現職。厚労省「働き方の未来2035懇談会」、経産省「競争戦略としてのダイバーシティ経営の在り方に関する検討会」「雇用関係によらない働き方に関する研究会」委員などを歴任。著書に『「育休世代」のジレンマ~女性活用はなぜ失敗するのか?』(光文社新書)『上司の「いじり」が許せない』(講談社)『なぜ共働きも専業もしんどいのか~主婦がいないと回らない構造』(PHP研究所)、『教育大国シンガポール』(光文社新書)。キッズラインをめぐる報道でPEPジャーナリズム大賞2021特別賞、調査報道大賞2022優秀賞(デジタル部門)■X

『働く女性が知っておきたい「ジェンダー入門」』の過去記事一覧はこちら

>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/work/genderintroduction/をクリック