一度は「死のう」と思った落語家・三遊亭あら馬が「噺家として生きる」と決めて起こした奇跡

撮影/土居麻紀子

人生100年時代。年齢や常識に縛られず、チャレンジを続ける先輩女性たちの姿から、自分らしく働き続ける秘訣を学ぼう

落語家・三遊亭あら馬さんの人生はまさに「挑戦」の連続だ。

生まれながらに患っていた難病「先天性胆道閉鎖症」で何度も生死をさまよいながら、会社員、アナウンサー、タレント、俳優、専業主婦などそのときどきに自分がやりたいと思うことにチャレンジしてきた。

さまざまな経験を経て、「自分の居場所」だと思った落語の世界に飛び込んだのが、女性最高齢となる39歳。

前座見習い、前座と、師匠の世話や裏方仕事の合間に稽古に励む約4年間の修行期間を経て、2021年には落語家としてのスタートラインに立てる「二ツ目」に昇進した。

だが、同年に病が悪化し、肝移植手術を受ける以外、生きる方法がないと余命宣告を受けることに……。入門前の35歳で受けた手術で苦しんだ経験から「もう手術はしない」と決めていたあら馬さんは、一度は生きることすらあきらめたという。

そんなあら馬さんに、「まだ死ねない」と思いなおさせたのもやはり落語だった。

現在は、肝移植手術を受け、落語家の最高位である「真打ち」を目指している。彼女が年齢にも病にも打ち勝ち、挑戦し続けられるのは一体なぜなのだろうか。

つらい前座修行を耐えられたのは、年齢を重ねていたから

私が落語を始めた理由は、好きだからでも何でもなくて、専業主婦として子育てをする暮らしがしっくり来ていなかったから。

もちろん子育ては楽しかったですよ。向き不向きで言えば、向いてると思います。ただ、あまりにも平和に暮らしすぎていたからか、子どもの幼稚園の保護者会の場ですら、うまく話せなかったんです。昔からしゃべりにだけは自信があったので、もう悔しくて(笑)

その出来事をきっかけに、しゃべりを磨こうと落語教室に通うようになりました。

もともと人前に出る仕事を目指していたので、「私の活躍できる場はどこだろう」と常に自分の居場所を探していたんでしょうね。

落語の世界を知るうちに楽しくなってきて、落語教室の講師だった、師匠の三遊亭とん馬に弟子入りを志願したのですが、最初は「弟子を取る気はない」と断られたんです。

それでも諦めずに落語教室に通い、ようやく弟子入りを認めてもらえたのが39歳のときでした。

落語の世界は入った順です。親子ほど年齢が離れている兄弟子たちとの修業はなかなか大変でした。私もですが、兄弟子たちもやりにくかっただろうなと。

いろいろと葛藤はありましたが、子育てやPTA役員などを経験したことでかなり性格が丸くなっていたので、腹が立つことがあってもやり過ごすことができました。

それは、年齢を重ねてからの入門で良かったなと思ったことの一つ。20代で入門していたら、周りとケンカしていたと思います(笑)

二ツ目になって初めて「必要とされている」と実感した

二ツ目に昇進すると、高座で紋付き・羽織・袴が着られるようになる

つらい前座修行を経て、二ツ目になれたときは本当にうれしかったのですが、実は、私にとって落語家のゴールは二ツ目だったんです。

なぜならその間に持病が悪化して、余命宣告を受けるまでになっていたから。

35歳のときにも同じようなことがあって手術を受けたのですが、痛み止めが効かずに苦しくて。病と闘うことに疲れたのもあって、「もう手術は受けない」と心の中で決めていました。

だから、二ツ目から10年で昇進できる「真打ち」は、目指せるとも思っていなかったんです。余命宣告を受けたときには、「このまま死のう」と受け入れていました。

でもこの決意はすぐに覆されて、その後結局手術を受けることにしました。なぜなら、二ツ目になってからの毎日が、思いのほか楽しかったから(笑)

前座は、一人前の「噺家」と認められてはおらず、師匠の一言で「噺家」の道を絶たれる、はかない存在なんです。

いざ二ツ目になったら、お披露目にお客さんがたくさん来てくれるし、つらいだけの日々がうそみたいに楽しいわけですよ。故郷の鹿児島で落語会をやったときも、温かく迎えてもらって。こんなに歓迎してもらえるなら、「もう少し生きたい」と素直に思いました。

私はわりと、奉仕精神で生きている人間で、心のどこかでいつも「必要とされる人間になりたい」と思っていたんです。寄席でお客さんが笑ってくださっている光景を見て、初めて落語家として「必要とされている」ことを実感しました。

そこからの回復力はお医者さんもびっくりですよ(笑)移植手術の1カ月後には復帰して、仕事をしていましたから。奇跡だな、と自分でも思います。

今、体調はとても良くて、大好きなお酒もおいしいです。気がかりは、健康体にメスを入れて肝臓を移植してくれた弟のことでしたが、最近弟の家に3人目の赤ちゃんができて元気にしているようなので、ホッと一安心です(笑)

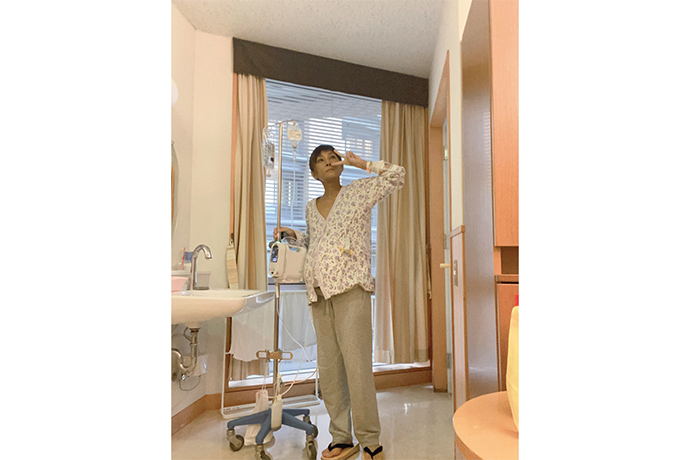

肝移植手術後の様子。おなかに腹水がたまっている

二ツ目になると、一人前として扱われるうれしさの反面、自営業として落語会を企画・運営・出演と、経済的な独立が必要になります。つまり落語で「食えなくなれば」消えていくしかないので、二ツ目でやめていく人は多いんですよ。

二ツ目を10年勤めると真打ちに昇進できるのですが、今は自分のキャラクターを生かした落語を模索しています。

独り立ちしてから10年間で生き方を模索する、落語の昇進のシステムは理にかなっているし、面白いですよね。

「自分の居場所を探し続けること」が人生のテーマ

お話していて気付いたのですが、私の人生のテーマは、「自分の居場所を探し続けること」なのだと思います。

実は今でも、「私は本当に落語がやりたかったのかな」と迷うこともあるんですよ。でも、落語界は本当に変わった世界で、私が余命宣告を受けるほどの大病を患っているのに、みんな笑いに変えてくれる。

私は同情されるのが一番嫌いで、「心配してくれなくても一人でできるから大丈夫」と言いたくて生きているところがあって。それを自然と許してくれたのが、落語でした。

昔からマルチタスクな人間で、やることを詰め込まないと手持ち無沙汰になってしまうんです。韓流ドラマを見ながらハングルを覚えて、韓国語検定を取るような突き詰めるタイプ。

子どもが小学生になってから始めたPTA活動も、ただの役員ではつまらないから会長をやりました。

ただ、落語を始めて8年たちましたが、落語だけがまだ全然突き詰められていないんですよね。だから飽きずに続けていられるのかなと思います。

私の家族も突き詰めるタイプで、専業主婦だった母は発散できる場として絵を習い始め、60歳で絵画教室を開きました。

母が自ら「いくつになっても遅くはない」ということを体現してくれていたから、39歳で落語界に飛び込むのに不安がなかったんだと思います。

一度やめてみて、やりたくなったらまたやればいい

20代〜30代は私から見ればまだまだ若いですし、可能性にあふれていますが、それは今だから思えること。

私は地方出身だったこともあり、28歳くらいになると周りから「結婚しろ」とか「子どもは?」とか言われて。取りあえず何も言われないようにするために、夫と籍を入れて自分の気持ちをごまかしていた頃もありました。

選択を間違ったかな、と思うこともあります。そういうときには、「Bパターン的には成功してるな」と思うようにしているんです。今よりも良いAパターンがあったかもしれないけど、Bパターンの中では楽しく生きられている。

「20代から30代の経験が濃すぎて、経験値の宝庫みたいになっているのですが(笑)そのおかげでセミナー講師のお仕事もできているので、無駄なことはなかったなと思っています」

もし今、夢を追いかけることがつらくなっている方がいるなら、「やめてみる」というのも手かもしれません。私も何度もやめてここまで来ました。

一度立ち止まって考えてみて、やりたいと思ったらまたやればいい。なくしてみて初めて気付くことも、あるじゃないですか。

私の場合、余命宣告を受けて「その先があるか分からない」という窮地に立たされたことで、「自分が何をしたいか」をじっくりと考えることができました。

その結果、「このままじゃ死ねない」と、病に立ち向かおうと思えるようになったんです。このときの気持ちが、今も前に進むための原動力になっています。

今は落語家として、もっと多くの方に落語を知っていただきたいし、笑っていただきたい。私は笑ってもらえると、本当に元気になるんですよ。

コロナ禍で年配のお客さんが外出を制限するようになり、客席は少し若返っています。落語は古くさいというイメージを持っているのであれば、それは違います。落語はオワコンではありません(笑)聞けばきっと元気になってもらえるはず。

笑って元気になりたいときには、ぜひ寄席をのぞいてみてくださいね。

落語家/三遊亭あら馬(さんゆうてい・あらま)さん

1977年生まれ。鹿児島県出身。フリーアナウンサー、タレント、俳優などの活動を経て、2017年1月に三遊亭とん馬に入門し、前座見習いに。同年4月に楽屋入り。21年5月21日より二ツ目昇進。PTA活動での経験を生かして、子ども目線、保護者目線の落語公演のほか、PTAおよびインクルーシブ教育などの講演会も精力的に開催。2023年3月からは雑誌『GLOW』(宝島社)の読者モデル「かがやき隊」メンバーとしても活動中。■X/Instagram/BLOG

取材・文・撮影/石本真樹(編集部) 写真/ご本人ご提供

『教えて、先輩!』の過去記事一覧はこちら

>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/rolemodel/senpai/をクリック