脅しメールに卑猥なチャット…カスハラ防止条例は働く女性の救世主になる?【弁護士監修】

2024年10月、東京都で全国初となる「東京都カスタマーハラスメント防止条例」(以下、カスハラ防止条例)が制定された。

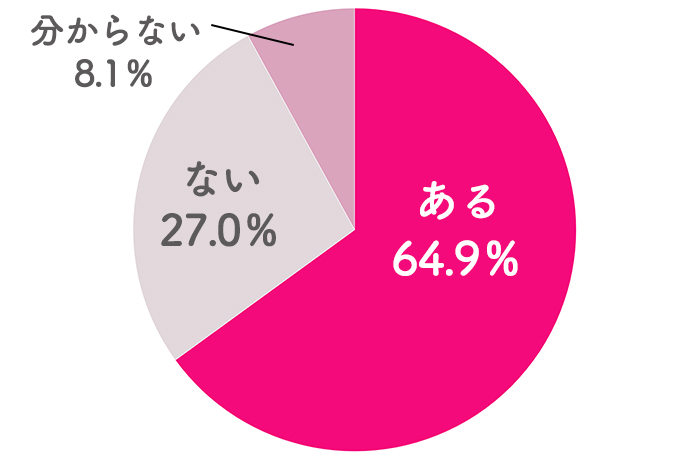

Woman typeで実施したアンケート調査によれば、顧客対応を必要とする職業に就く人の約65%が「カスハラ被害にあったことがある」と回答している。

Q.カスタマーハラスメントの被害にあったことがありますか?

【調査概要】 調査方法:20~39歳の女性へのWebアンケート(クラウドワークス)/調査期間:2023年1月26日~2月1日/有効回答者数:99名

被害にあった女性たちからは……

「閉店後に店に入れろと騒いで暴れる」(飲食業/25歳)

「レジを蹴られ、大ばか野郎! と罵られた」(販売/30歳)

「本人確認をしたら大声でキレられた」(営業事務/29歳)

など、理不尽な体験談の数々が寄せられた。

働く女性を悩ませるカスハラーー。2025年4月から新条例が施行されると、顧客対応の現場はどう変わるのだろうか。

弁護士の上原慧さんに、カスハラ防止条例によって対策できるようになることと、もしもカスハラにあってしまったときのために覚えておきたい対処法を聞いた。

【お話を伺った方】

株式会社SmartHR 法務ガバナンス本部 ビジネス法務部

マネージャー

上原 慧さん

弁護士として一部上場企業から中小企業にわたって多様な企業法務業務を経験した後、2人目の弁護士としてSmartHRへジョイン。SmartHRのカスタマーハラスメント対策を牽引。法務の観点から従業員の働きやすい環境づくりをサポートしている

「カスハラ防止条例」で変わること

「カスハラ防止条例」では、カスハラを「客から就業者に対して行われる著しい迷惑行為で、就業環境を害するもの」と定義。「何人もカスハラを行ってはならない」と規定し、25年4月1日からの施行を予定している。

さらに、この条例では客だけでなく従業員や雇用主である事業者の責務をそれぞれ明記しているところも特徴だ。

「従業員に対する言動に注意を払うよう努めなければならない」

<従業員に対する責務>

「客の権利を尊重し、カスハラ防止の行動をとるよう努めなければならない」

<事業者の責務>

「従業員がカスハラを受けた場合は従業員の安全を確保するとともに、客にやめるように伝えるなど必要な措置をとるよう努めなければならない」

これによって、「カスハラを未然に防ぐための対策や、カスハラが起きてしまった後の対処が今よりもしやすくなる」と上原さんは期待を込める。

この条例があることで企業側はカスハラ対策の方針を打ち出しやすくなりますし、カスハラ防止のポスター等を掲示できれば、客側も違反行為をしづらくなる効果が一定程度あると思います。

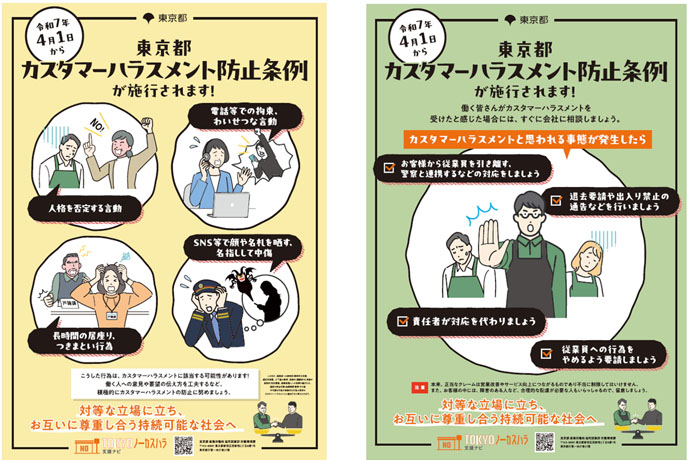

東京都が作成した、条例の施行に向けた普及啓発ポスター。各事業者が自由にダウンロードして使うことができる(出典)

また、カスハラ被害にあってしまった場合も、主観や感覚ではなく条例を使って客に迷惑行為をやめるように説明・説得できるところが大きな違いだ。

これまでは、不当な要求をされたり暴言を吐かれたりしても、我慢せざるを得ないケースが多かったと思います。

ですが、これからは「条例違反なので」と説明をした上で、店頭への出入りを禁止するなど対処がしやすくなります。

企業側にもカスハラ対策の努力義務が生じるため、従業員の安全を守る動きが加速する可能性が高い。さらに、客の迷惑行為を警察へ通報するなど、公的機関に頼りやすくなる側面もある。

一方、条例違反に対する罰則がないことで、実効性をどこまで担保できるのかが課題だと上原さんは指摘する。

BtoBの世界で起きる「見えないカスハラ」

カスハラは店頭やコールセンターなどで起きるものというイメージを持っている人が多いかもしれない。

だが、法人向けにビジネスを行うBtoBの現場でも、カスハラの問題が顕在化している。

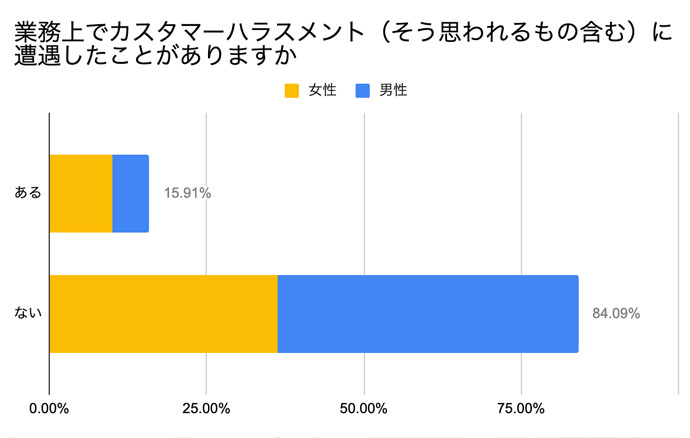

人事労務クラウド『SmartHR』の開発・販売を行う株式会社SmartHRが実施した社内調査では、カスハラ被害にあったことがある人は約2割。女性が被害にあう割合がやや高かった。

社員220名を対象にアンケート調査を実施

店頭などで起きるカスハラと違い、BtoBの現場で起きるカスハラは、オンライン商談やメール、チャットなど、閉ざされた場所で起きやすいのが特徴だ。

特に、法人クライアントのサービス利用を支援・促進するカスタマーサクセスなどの職種で働く女性に関しては、「大多数のお客さまと良好な関係を築けているが、クライアントからセクハラ被害を受けたという報告もわずかながらある」と上原さんは明かす。

過去には、下記のような事例があった。

・プライベートで会ってくれないと、「契約を打ち切る」と脅される

・チャットで卑猥な言葉が送られてくる

・「(女の担当は嫌だから)男の担当に変えろ」あるいは「女の担当の方がいい」と要求してくる

など

SmartHRではこうした被害に対し、自社で定めた「カスタマーハラスメントに対する行動指針」をもとに対応をとってきた。

BtoBの世界では、クライアントに契約を打ち切られてしまうことによるダメージが大きく、カスハラ被害にあっている人が社内で相談しづらいケースがあります。

ですから、会社側がカスハラに対する指針をつくり、社員を守る姿勢を示すことが重要。

自社の指針を掲げることは、カスハラを未然に防ぐことにもつながります。

これってカスハラ? 迷ったときの対処法

また、「何がカスハラに該当するのか」の定義が人によって異なることによって、被害を受けても相談できなかったり、自責でとらえてしまったりする人も少なくないという。

真面目な人ほど、「自分が相手を怒らせてしまったのだから、自分で何とかしなければいけない」「会社に迷惑をかけてはいけない」と考えて、自分を責めてしまいがちです。

でも、明らかなミスがないにもかかわらず、客から不当に謝罪を要求されたり、暴言を吐かれたりする場合はカスハラを受けていると言えます。

一度、自分が置かれている状況を俯瞰して見て、「本当に自分が悪いことをしたのか」考えてみましょう。

客の行為がカスハラかどうか判断するためのポイントとして、上原さんは下記の二つを挙げる。

・業務の範囲を超えた要求

仮に、客の要求内容に妥当性があったとしても、大声で人を侮辱してきたり机をバンバン叩いて威圧したりするのは、要求内容を実現するための相当な行為とはいえない行動。

ですから、カスハラとして認められる可能性が高いと思います。

もしもカスハラを受けてしまった時は、上司や法務担当など適切な判断ができる人に相談することが基本。問題を一人で抱え込まないようにして、まずは自分自身を守ることが大切だ。

また、こうしたシチュエーションでも役に立つのが、カスハラ対策への指針だ。今すぐ全社的な指針を作ることが難しければ、顧客対応を行う部署やチームごとに作成する方法もある。

カスハラのせいで「好きな仕事を辞めざるを得なくなった」「心を病んで働けなくなった……」という事態を避けるためにーー。新条例の制定を機に、「長く働ける職場」づくりについて見直すきっかけにしてみよう。

取材・文/栗原千明(編集部)