【人的資本】令和の転職で「納得感を持って長く働きたい女性」が企業選びで見るべき五つのチェックポイント

2025年の転職市場はどうなる? 女性採用が活発化する業界は? 最新の転職市場動向や、後悔しない転職を実現するために知っておきたい会社選びの新しい視点について、採用・ビジネスのプロが解説します!

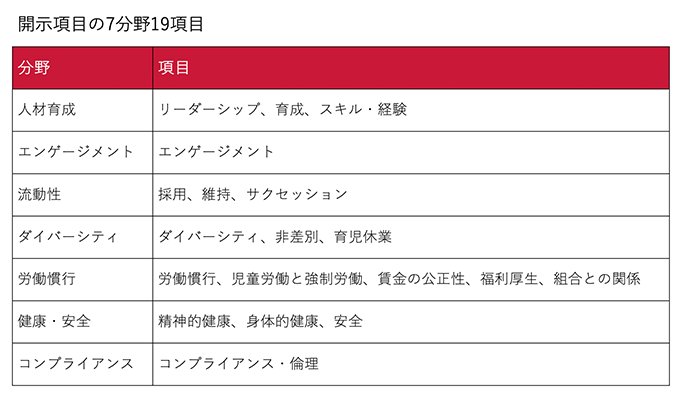

2023年3月、上場企業をはじめ約4000社に対し、人的資本の情報開示が義務化された。

「人的資本」とは、従業員の能力を資本と捉える考え方。転職者にとっては、企業の人材育成や女性活躍をはじめとしたダイバーシティ推進に対する本気度を確かめやすくなり、企業選びがしやすくなることを意味する。

図にある7分野19項目に関する情報を可視化し、世の中に開示することが求められている

ただ、いざ転職先を探す際にどこをどう見ればいいのか、分からない人は多いはず。

そこで、人的資本経営や女性のキャリアに詳しく、『ダイバーシティ・女性活躍はなぜ進まない? 組織の成長を阻む性別ガチャ克服法』(日経BP)の著者でもある、羽生祥子さんの元を訪ねた。

どのような情報をチェックすれば「納得感を持って長く働く」をかなえやすい企業を見抜けるのだろう。令和の転職で企業選びの際に見るべき、五つのポイントを教えてもらった。

株式会社羽生プロ 代表取締役社長 羽生祥子さん

京都大学農学部入学、総合人間学部卒業。2000年に卒業するも就職氷河期の波を受け渡仏。帰国後に無職、フリーランス、ベンチャー、契約社員など多様な働き方を経験。編集工学研究所で松岡正剛に師事、「千夜千冊」に関わる。05年現日経BP入社。12年『日経マネー』副編集長。13年『日経DUAL』を創刊し編集長。18年『日経xwoman』を創刊し総編集長。20年『日経ウーマンエンパワーメントプロジェクト』始動。内閣府少子化対策大綱検討会、厚生労働省イクメンプロジェクトなどのメンバーとして働く女性の声を発信する。22年羽生プロ代表取締役社長。23年内閣府・厚生労働省・東京都の各種検討会委員、大阪・関西万博Women's Pavilion WA talksプロデューサー就任。24年マネックスグループ社外取締役。著書に『ダイバーシティ・女性活躍はなぜ進まない? 組織の成長を阻む性別ガチャ克服法』(日経BP)など ウェブサイト

・内閣府『女性の活躍推進企業データベース』

社名で検索ができ、約4万社の各種データが確認できる。どの程度の情報を開示しているかによって、人的資本に対する企業の姿勢を見て取ることも

>>女性の活躍推進企業データベース

・統合報告書(統合レポート)

各社ウェブサイトのIRカテゴリーで公表される、投資家向けの資料。人的資本に関する現状現状のみならず、今後の数値目標や実現に向けた計画がまとめられている

・インターネット検索

ダイバーシティや女性活躍に取り組んでいる企業の多くは、ウェブサイトで何かしらの情報発信をしている。会社名と「ダイバーシティ」「女性活躍」などのワードを組み合わせて検索してみよう。 専用のページが用意されているだけでなく、取り組みの報告レポートなどの情報更新があれば、継続的な取り組みを行っていると判断できる

チェックポイント1. 管理職と役員の女性比率

★目安は管理職30%以上、役員1人以上

前提として、納得感を持って長く働きたいのであれば、「女性に仕事でチャレンジの機会を与える会社を選んだ方がいい」と羽生さん。

その風土が現れる指標が、女性従業員の各ポジションの比率だという。

管理職や役員の女性比率が一定の水準に達していることは、きちんとマネジメントに進める道筋があり、実際に登用もされていることを意味します。

逆に、女性比率が低い企業は慎重に見ていきたいところ。「負担の大きい仕事を与えない=女性への配慮」と悪気なく思っている可能性もあります。

女性比率の目安は、管理職が3割以上、役員が最低一人。

例えば、内閣府男女共同参画局が2023年に発表した「女性版骨太の方針」では、「2025年を目途に女性役員1名以上を目指すこと」と具体的な目標が打ち出されています。

つまり今の時点で女性役員がゼロというのは、その目標を全く達成できていないということに他なりません。

ただし、現時点で達成できていなくても、努力推進中の場合もある。管理職3割以上、役員1人以上に達していない企業の場合、「どんな育成登用プロセスを推進中か理解するため、トップの発言に注目するといい」と続ける。

社長が「女性活躍推進やダイバーシティ経営をやっていきたい」と明言しているか、確認しましょう。

トップの発信が変化のきっかけと推進力になりますし、世の中に発信しているということは、全てのステークホルダーの言質が取れていることでもありますから。

チェックポイント2. 男女の賃金格差

★賃金格差の情報開示について誤解している企業も

管理職や役員の女性比率と連動するポイントとして、羽生さんは男女の賃金格差を挙げる。

ただ、賃金格差の情報開示については「誤解している企業も見受けられる」という。

「社内の同じ役職の男女に給与差がない=賃金格差がない」と独自解釈している企業もいますが、同じ役職なのに女性だから給与を下げるなんてあからさまな性差別、さすがに今の時代ではそんなことをしない企業がほとんどです。

つまり「賃金に性差をつけるなんてとんでもない」という理解のままでは、問題に向き合っていません。

厚生労働省が情報開示を要求している賃金格差情報は、「総賃金」と「人員数」。つまり、男女に支払った給与の合計額の差の実態を把握しようという取り組みだ。

女性従業員に総額1億円、男性従業員に総額5億円を支払っていた場合、その差が生じる理由が問題とされている。

役職者が男性に偏っている、コース別採用をしている、女性ばかりが時短を取っている……といった性別役割分業の積み重ねで、男女の賃金格差が生まれているわけです。

男女の賃金格差も人的資本の開示要件の一つではあるものの、どこまで細かく開示するかは企業次第。

つまり賃金格差の考え方を正しく理解し、正確な情報開示を行うことは、賃金格差の問題に真剣に取り組む企業の姿勢の表れとも言えそうだ。

ただし、男女の賃金格差はアメリカでの裁判から出てきた考え方であり、まだ日本にさほど浸透していないのも事実です。

一つのチェックポイントではあるものの、管理職や役員の女性比率の方がダイレクトに影響するので、チェック指標としてはこちらを重視するのがいいかなと思います。

チェックポイント3. 男性の育休取得率

★令和の「仕事と育児の両立がしやすい環境」は、復帰後1年以内にフルタイム勤務ができること

男性の育休取得率が重要な理由を「育休復帰後の女性が早期にフルタイム勤務に戻せる可能性が高いから」と羽生さんは説明する。

仕事と子育ての両立ができることをアピールする際、「長く時短勤務ができる」ことを打ち出す企業は少なくない。実際にそれが女性が働きやすい企業とされてきたイメージもある。

だが今後は、「親子が健康で特別な事情がない限り、時短勤務はフルタイムで働くための助走期間と考えた方がいい」と話す。

働きがいを持って仕事と子育てを両立できる会社は、職場復帰後の女性にリーダー育成をしたり、リモートワークなど柔軟に働ける環境を整備したりと、ワーキングマザーの職場復帰に力を入れています。

一方、「いつまでも時短勤務ができる」ことで、女性を長期的に戦力外(マミートラック)に置くような企業も存在します。

そもそも人的資本が注目される背景には、人口減が挙げられます。

労働力人口が限られる中で企業がマンパワーを増やすには、企業の魅力を高めて人を集め、入社後も一人一人のパフォーマンスを最大化させる必要があるわけですね。

そういう意味で、「時短が長く取れる」は少し前時代的かなと思います。人的資本が大事な時代に、ワーキングマザーの才能開花ができないわけですから。

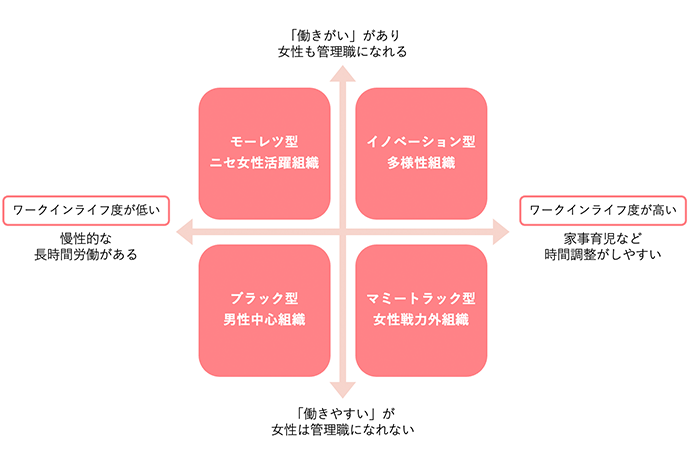

これからの企業が目指すべき姿は「働きがいがあり、女性も管理職になれて、かつ育児家事などの時間調整がしやすい組織」と羽生さん。(『ダイバーシティ・女性活躍はなぜ進まない? 組織の成長を阻む性別ガチャ克服法』P156より編集部作成)

フルタイムで働きながらの子育て。大変そうに感じてしまうのは「フルタイムの捉え方がズレている」と指摘する。

「フルタイムに戻る=残業ができる」と見なされる感覚があるのだと思いますが、定時が18時であれば、フルタイムは基本、18時までの勤務です。

「フルタイム=残業ありき」の会社は、子どもが大きくなってもやっぱり大変。いずれにせよサステナブルな働き方とは言えません。

では、サステナブルな働き方ができる環境をどう選ぶか。見極めるポイントが、男性の育休取得率だ。

男性の育休取得率が高い企業の多くは、男性の育休復帰後に仕事と育児をフルタイムで両立する仕組みも整えています。

つまり男性が育休を取得しているということは、女性もフルタイムで仕事と子育てを両立できる環境が整っている可能性が高いわけです。

そして、「企業の性別役割分業意識も男性育休に表れる」と続ける。

女性が家事や育児をするのが当たり前と考える企業は、男性の育休取得に前向きではない傾向があります。

つまり男性の育休取得推進に力を入れることは、女性従業員のリーダー育成に注力することとセットなんです。これをすれば性差、つまり”性別ガチャ”を克服できるんです。

仕事と育児の両立環境をチェックする際は、「男性にとってどうなのか」という視点もぜひ持ってください。

現在の男性育休取得率の平均値は約30%。そこを一つの目安としつつ、下回っている企業の場合は管理職や役員の女性比率と同様に、トップの発言をチェックしよう。

男性の育休取得率は、企業が最も力を入れている項目の一つ。意思を示すだけでなく、数値目標を据えるなど、具体的なプランがあるといいですね。

なお、私は厚生労働省の男性育休推進委員(イクメンプロジェクト)を務めていますが、今後は共働き推進から一歩進めて、男女共に子育てをする「共育て推進」をする方向で動いていきたいと思っています。

「フルタイムに戻すのは大変そうだから」と時短を選ぶ女性は多いですが、こうした流れもありますし、何より長期的な時短勤務はどうしても成長の機会を逃してしまいやすいもの。

残念ながら後から自分に返ってきてしまうので、早期のフルタイム復帰が実現できる会社を選ぶ意識を持っていただければと思います。

チェックポイント4. 一般職のあり方を見直している

★女性従業員を「女の子」と呼ぶ男性社員に要注意

かつてメガバンクをはじめ大手企業を中心に行われていた、総合職と一般職のコース別採用。

女性活躍や人的資本経営の流れを踏まえ、コース別採用を廃止したり、一般職の従業員を総合職へ転換したりする企業も出てきている。

繰り返しますが、人的資本を高める目的は従業員のスキルや知識、経験などの能力を最大限に引き出し、企業の成長につなげること。

だから挑戦や昇進のチャンスが多い総合職を企業は増やそうとしています。

ただ、中には社風が追いついていない企業も。特に一般職採用を行っていた、あるいは現在も行っている企業の場合、男性従業員の「女の子」という呼び方に注意が必要だ。

女性従業員を男性社員が「女の子」と呼ぶ企業もありますが、その根底にあるのは「女子ども(おんなこども)」という感覚や「女性=非正規雇用、一般職」という発想だと思います。

つまりは女性を「責任ある仕事をしない・できない人」と見なしている可能性がある。

必ずしも一般職採用を行っているから駄目なわけではありませんが、ウェブサイトや面接などでそういった片鱗を感じたら、黄色信号かなと思います。

チェックポイント5. ダイバーシティーへの温度感

★「多様性=女性活躍」ではないが、ファーストステップなのは間違いない

女性に限らず、自社の従業員の多様性を重視し、各個人の力を最大化しようとしている企業の見分け方は「やはり企業トップの発言にある」と羽生さん。

企業が最も力を入れるのは利益に直結する事業ですが、それと同じテンションでダイバーシティについて語られているか。

要するに、社長や人事トップのCHROが”経営戦略”としてダイバーシティを語っている企業は、本気度が高いと考えられます。

もう一つのポイントは、一過性ではなく、年間を通じた動きがあること。ダイバーシティー関連の取り組みや推進会議などを年間通して行っていることが重要だ。

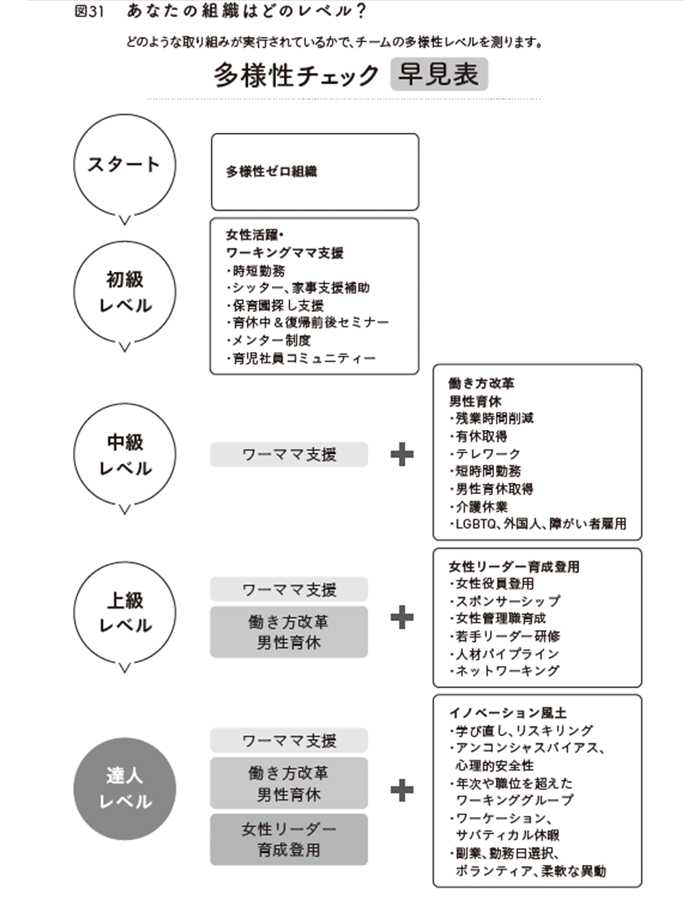

ダイバーシティにはステップがあり、グランドマップを描いて計画的に進めることが大切です。

「ダイバーシティ=女性活躍」ではないですが、とはいえ人口の半分は女性。そこに取り組めていない企業が、他の従業員の人的資本アップを実現できるはずはありません。

『多様性って何ですか?』より抜粋(羽生祥子著/日経BP)

よくある失敗事例は、ダイバーシティに取り組もうとして、いきなり達人レベルの心理的安全性に関する研修を行なって、やった気になるパターン。

それで「ダイバーシティに取り組んでいる」とうたう企業もありますので、本気度は事前に確認した方が安心だと思います。

仕事に意欲的な20〜30代女性は「レアメタル並みに貴重」

転職先企業がチェックポイントを満たしているかどうかで、その後のキャリア形成が大きく変わるであろうことは想像できる。

その一方で、「出世したいわけではない」「やりがいのある仕事はしたいけど、管理職にはなりたくない」と思った人もいるかもしれない。

だが、そこに罠があると羽生さんは警鐘を鳴らす。

歴史を振り返ると、これまでの日本企業の多くは男性社会であり、「女性に重大な仕事は任せない」「子育てに集中できるように時短勤務をさせる」ことが気遣いだと思っている企業もあります。

つまり、楽な方向に流されないように自分でしっかり進むべき方向を定めなければ、やりがいある仕事からは容易に離れていってしまうのです。

「女性だけが楽な方向に行くのは男性差別にもつながる」と羽生さん。

「女性だから仕事で責任ある立場につかなくても許される」という考え方は、「男性は出世しなければ一人前と見なされない」といった旧来の価値観の裏返しです。

女性が「偉くならなくてもいい」と言うことは、そういった男女のアンバランスを再生産することになりかねません。

それに、「偉くならなくてもいい」は「今の給料をもらい続けながらぶら下がっていたい」と言っているのと変わりません。厳しい言い方をすれば、責任の放棄でもある。

どのような組織であっても、年次や勤続年数に応じて責任が求められます。それは女性の皆さんに今一度意識していただきたいですね。

とはいえ、女性が働く環境は、変化の真っ最中。過渡期にはしんどい場面が多いのも事実だからこそ「会社選びが大事」と羽生さんは強調する。

女性が長く働くのは大変だから、せめてしんどくない会社を選んでほしいんです。

今、仕事に意欲的な20〜30代の女性は、人材市場においてレアメタル並みに貴重です。「私は国宝」くらいの気持ちで、「女性の人的資本を高めたい」という企業の現状をうまく活用してください。

それを判断する指標が、先ほど紹介した五つのポイントです。「あなたの貢献を必要としている」と、言葉や姿勢で示している企業をぜひ選んでくださいね。

企画・取材・文・編集/天野夏海

『2025年「女性の転職」大予測』の過去記事一覧はこちら

>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/work/2025yosoku/をクリック