頑張れば頑張るほど、成果が出なくなる? まじめな新米マネジャーがハマりがちな罠【沢渡あまね】

女性管理職登用に注力する企業が増えている。そんな中、初めて挑戦する管理職でなかなか成果が出せずに悩んでいる人も多いのではないだろうか。

そんな人に知ってほしいのが、「ネガティブ・ケイパビリティ」という概念だ。

初めて耳にする人もいるかもしれないが、簡単に言うと、チームが課題に直面した時に「あえて、すぐに解決しようとしない行動特性」のことを言う。

マネジメントにおいて最近注目されている「ネガティブ・ケイパビリティ」だが、中でも話題なのが、400社以上の企業で組織・マネジメント変革の支援を行ってきた沢渡あまねさんの著書『「すぐに」をやめる ~ネガティブ・ケイパビリティの思考習慣~』だ。

読んでみると、「すぐに解決策を出し、すぐに行動をする」ことで、行動量ばかりが増えてメンバーが燃え尽きてしまったり、本質的な課題解決につながらずに自転車操業のような状態に陥ってしまったりするリスクについて指摘されている。

言っていることは分かるが、会社から課される毎月の目標を達成することにいっぱいいっぱいの新米マネジャーは、すぐにやるしかなくないか……?

ということで、そんな疑問を沢渡さんにぶつけてみた。

あまねキャリア株式会社 代表取締役CEO

沢渡あまね(さわたり・あまね)さん

作家・企業顧問/ワークスタイル&組織開発。『組織変革Lab』『あいしずHR』『越境学習の聖地・浜松』主宰。あまねキャリア株式会社CEO/一般社団法人ダム際ワーキング協会 共同代表/大手企業 人事部門・デザイン部門ほか顧問。プロティアン・キャリア協会アンバサダー。DX白書2023有識者委員。日産自動車、NTT データなど(情報システム・広報・ネットワークソリューション事業部門などを経験)を経て現職。400以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演を行う。主な著書:『新時代を生き抜く越境思考』『EXジャーニー』『組織の体質を現場から変える100の方法』『「推される部署」になろう』『バリューサイクル・マネジメント』『職場の問題地図』『マネージャーの問題地図』『業務デザインの発想法』 趣味はダムめぐり。#ダム際ワーキング 推進者。 ■X

「頑張れば頑張るほど成果が出ない」納得の理由

新米マネジャーほど、「会社から与えられた目標を達成しなければ」とまじめに頑張る傾向があると思います。

それなのに結果につながらない場合、どんな理由があると思いますか?

考えられるのは、目標を達成するために、こんな発想をしているのではないかと思います。

1.行動量を増やそう

2.すぐに行動しよう

3.むだをなくして業務効率を上げよう

えっ、どれもマネジャーとしての基本姿勢かと思ってましたが、違うんですか……?

もちろん、問題解決に最短距離で向かっていく姿勢は、マネジャーにとって必要です。

でも、「すぐに結果を出そう」「そのためにすぐに行動しよう」としすぎると、結果的に成長が鈍化してしまうんです。

なぜでしょう?

目先の成果をスピーディーに出すことばかりが優先されると、下記のような問題が生じてしまうためです。

その場で意見をする人、気の利いたことを言う人だけが評価されてしまうことで、本質的な問題から目をそらすことになってしまう。

2.健全な議論がなくなる

すぐにやることを強要すると、健全な議論であっても反対意見が言いづらくなり、解決策がワンパターンになってしまう。

3.人の育成に投資しなくなる

「研修するヒマがあったら手を動かせ」という発想になり、学習はすべて自助努力に任せるかたちになることで、個人の成長の機会を奪ってしまう。

こういった状態が続くと、行動量だけどんどん増えていき、メンバーが燃え尽きてしまったり、優秀な人材が辞めてしまったり、組織にイノベーションが起きづらくなってしまったり……といった事態につながっていきます。

だから、結果的にチームがうまくいかなくなってしまうんですね。

では、チームを成長させるためには、どうしたらいいのでしょうか?

「ネガティブ・ケイパビリティ」の概念を取り入れるといいと思います。

「ネガティブ・ケイパビリティ」とは、何ですか?

一言で言うと「すぐに解決しようとしない行動特性」です。

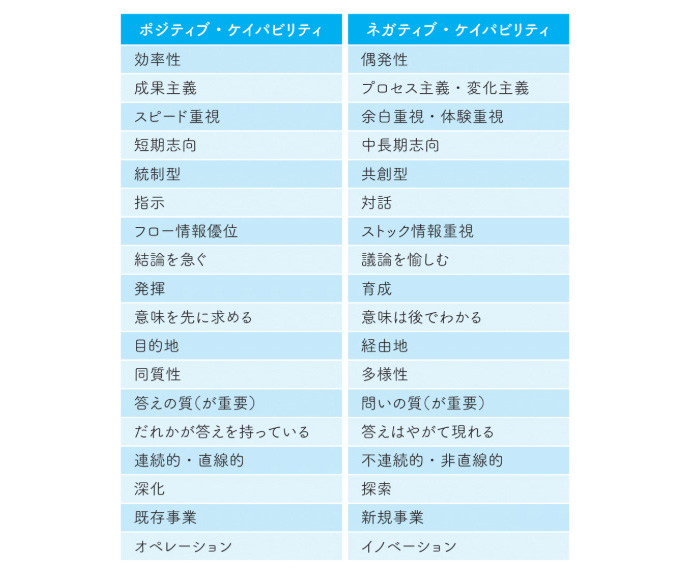

これまでお話してきた「すぐに解決しよう」という「ポジティブ・ケイパビリティ」とは反対の概念ですね。

これがあることによって、複雑で難易度の高い問題にも粘り強く取り組めるようになったり、根本的な問題解決につながったりします。

さらに、チーム内のコミュニケーションも深まるので、信頼関係が芽生えて働きやすくなります。

ポジティブ・ケイパビリティとネガティブ・ケイパビリティの比較(引用:『「すぐに」をやめる ~ネガティブ・ケイパビリティの思考習慣~』(技術評論社)より)

なるほど。でも、新米マネジャーだとつい成果が目に見えやすい「ポジティブ・ケイパビリティ」を重視したくなってしまいそうです。

その傾向はあると思います。でも、そこをぐっとこらえる必要があるんです。

新米マネジャーが「ポジティブ・ケイパビリティ」に偏りすぎと、本人が頑張りすぎて燃え尽きてしまうこともあるでしょうし、メンバーの声を聞く余裕を失い、無自覚に周囲を傷つけてしまうこともあるかもしれません。

どんなふうに傷つけてしまうのでしょう?

例えば、成果を優先するあまり、メンバーに一度任せた仕事を「自分でやっちゃった方が早いから」と巻き取るようなことがあれば、メンバーのモチベーションは下がってしまいます。

メンバーたちは自分のやり方がことごとく否定されると仕事が面白くなくなりますし、トライ&エラーが許されないことで帰属意識も下がってしまう。

たしかにそれだと、やる気がなくなっちゃいそうです……。

やる気がなくなってしまう上に、リーダーのやり方が全てになってしまうので、成果の出し方もワンパターンになってしまいますよね。

「頑張っているのに成果が出ない」のスパイラルから抜け出すためには、すぐに行動したくてもグッと我慢する意識を持つことが大事。

時間がかかっても周囲を巻き込んだり、じっくりと課題に向き合ったりするような「急がば回れ」の心構えが良いマネジャーになるためには必要なんです。

ただ「ポジティブ・ケイパビリティ」も、組織を良くしていく上では欠かせない要素ですから、どちらもバランスよくチームに取り入れていくことが必要ですね。

「短期的な目標達成へのアクションで手一杯」なマネジャーでもできる裏技

「ネガティブ・ケイパビリティ」を取り入れていく重要性は分かりましたが、会社から求められる短期目標も達成しなければならないのが、中間管理職のつらいところです。

そういう時は、まずは自分の悩みを素直に打ち明けてみてはいかがでしょうか。

「このやり方じゃ長続きしなそう」「今の仕事の仕方だとなんか楽しくない」など、自分の悩みに素直になって周囲の人に相談してみたら、アドバイスを得られるかもしれません。

相談した結果、「うちの会社では今のやり方がベストだから、とにかく最短距離で行動しなさい」と言われてしまったら、どうしたら良いのでしょうか?

自分一人で、会社の方向性と違うアクションを取るのは難しいですよね。でも実は、会社のカルチャーにかかわらず実践できる方法があります。

「種明かしネガティブ・ケイパビリティ」という方法です。

種明かしネガティブ・ケイパビリティ?

例えば、社外のコミュニティと連携するなどして、中長期的な成果を目指した取り組みを自主的に始めてみる。

そして成果が出た後に、「実は裏側でこんな取り組みをしていました」と、会社に種明かしをするんです。

そうすると、短期的な成果にとらわれない行動がいかに効果的なのかを、結果をもって周囲に示すことができます。

1年、2年と結果が出るまでに時間がかかるかもしれませんが、中長期的な取り組みが組織の成長に与えるインパクトを示せれば、会社のカルチャーを変えることにもつながるかもしれません。

なるほど。こっそり個人的にやってみるってことですね。

「種明かしネガティブ・ケイパビリティ」は、今までとは違う、新しい「勝ちパターン」の発見にもつながります。

実際にあった話なのですが、常に目先の数字に追われていたある消費財メーカーの社員が、個人的に地域のイベントのコミュニティーに参加したことをきっかけに「新しい売り方」を思いつき、組織全体で自転車操業を脱したそうです。

たしかに効果的だとは思いますが、短期目標を達成するためのアクションでいっぱいいっぱいの新米マネジャーには、+αの取り組みをする余裕はなさそうな気がします……。

目の前の仕事でいっぱいいっぱいだったとしても、小さい範囲で「ネガティブ・ケイパビリティ」を取り入れてみることなら、きっとできると思いますよ。

小さい範囲?

そう。例えば、会社から求められている「短期的な目標」を達成する手法として、今までと違うアプローチを取ってみるんです。

「このやり方は私しかできないので、他の人もできるやり方を試してみましょう」など、会社としても「確かにそれはマズイよね」って思える理由を付けたら、きっと前向きになるのではないでしょうか。

もしそれでも「今のやり方がベストだから、そのまま行動量を増やせ!」というスタンスだったら?

その場合は、小さい範囲での「種明かしネガティブ・ケイパビリティ」を取り入れてみましょう。

会社から課せられている短期的な目標を達成するために、こっそり一部分だけやり方を変えてみる。それで成果が出たら、後から共有してください。

「なるほど、そういうやり方もアリだよね」っていう言葉が社内から生まれたら、それは組織の変化の兆しだと思います。

「ネガティブ・ケイパビリティ」は、未来の自分を助けてくれる

マネジャーが板挟みの状態を脱するためには、会社のカルチャーを変えられるのが一番いいですよね。でも、新米マネジャーが組織に働きかけるのはハードルが高そうです。

何も「会社を変えよう!」なんて意気込む必要はありません。そういう考えはいらぬ反発を招く可能性もありますし、本人も疲れちゃいますから。

大切なのは、自分にできる範囲で、新しいやり方を試してみること。そして、その成果を共有することで「ネガティブ・ケイパビリティ」の必要性を間接的に示していくことです。

「そういえば離職率下がったよね」とか「残業しなくても目標達成できるようになったよね」とか、何か一つでも前進があったなら、きっとその取り組みに共感してくれる人はいるはずです。次第に仲間も増えていくと思います。

成果が出るまで時間がかかる取り組みだからこそ、焦らないことが大切ですね。

そうですね。結果を急がないことは、本当に大切です。

例えば、最近は「ダム際ワーキング」といって、自然豊かなダムの周辺で仕事やワークショップをする取り組みが広がっていますが、そういう活動って「ポジティブ・ケイパビリティ」の観点からは単なる無駄に過ぎないと思うんです。

しかし実際は、この活動の中で行われたワークショップなどがきっかけとなって、新規事業やコラボレーションがいくつも生まれています。

一見成果にはすぐにつながらなさそうな取り組みこそが、1年後、2年後、さらにはもっと先の自分を助けてくれることにつながるんですね。

キャリアの観点においても「ネガティブ・ケイパビリティ」を取り入れることは、未来の自分を助けてくれますよ。

というと?

世の中には都市開発や環境保護、次世代の技術開発など、10年、20年かかるような長期的なプロジェクトに取り組んでいる企業もたくさんあります。

「ポジティブ・ケイパビリティ」の考え方のみに染まりきってしまうと、このような企業とコミュニケーションを取るのが難しくなってしまいますし、そうした企業に転職して働くチャンスも失ってしまうかもしれません。それはキャリアにおけるリスクだと言えます。

たしかに。転職という選択をした時に選択肢を増やすためには、「ネガティブ・ケイパビリティ」も「ポジティブ・ケイパビリティ」もどちらの概念にも適応できるのは大切ですね。

「ネガティブ・ケイパビリティ」って、その名がもたらす印象とは違って、自分自身が前向きに働き続けるために必要な考え方でもあります。

自らの視野を広げ、キャリアの選択肢も広げるために、できるところから少しずつ、自分なりの「ネガティブ・ケイパビリティ」を取り入れてみてはいかがでしょうか。

取材・文/一本麻衣 編集/光谷麻里(編集部)

書籍情報

「すぐに」をやめる ~ネガティブ・ケイパビリティの思考習慣~(技術評論社)

「自分でやったほうが早い!」

「そんなことして儲かるの?」

目先の成果を追うあまり,みんなでなかよく苦しくなっていませんか?

がんばってるのに,なぜかうまくいってない……そんな職場に必要なのがネガティブ・ケイパビリティの思考と行動。

400以上の企業・自治体・官公庁の支援実績を持つ組織開発のプロが,ネガティブ・ケイパビリティ不足がもたらす“あるある”エピソードと,ネガティブ・ケイパビリティを育てる20のコンセプトを教えます。