【松本まりか】ブレークまで18年。30代で夢をつかむために守ったものと、捨てたもの

メディアは、20代を「可能性で満ちあふれている」かのように言いはやす。

だけど、ドラマみたいにキラキラした20代を送れている人なんて、実際のところは少数派なんじゃないだろうか。

スキルも足りない。実績も乏しい。信用を得ようにも、その機会すら与えられず、もんもんとしているうちに時間だけが過ぎていく。

10代のように無敵でもなければ、30代のように信じるに足る自分もまだ確立できていない20代は、焦燥と葛藤の季節だ。

まさにそのような模索の20代を送ってきたのが、俳優の松本まりかさん。

10代でデビューしながらも、ブレークまでに20年近く要した彼女は、そのキャリアから「遅咲き」とも「苦労人」とも形容される。

いつ成果が出るのか、そもそも本当に成果は出るのか。確証がない中でも自分を信じて進み続け、30代でやりたかった夢をかなえた松本さんに、20代の歩き方を聞いてみた。

ずっと、こんな人間の業を演じたかった

この仕事を始めた15歳の頃から、「いつかこういう作品に出たい」とずっと思っていました。

松本まりかさんは、秘めたあこがれをそっとポケットから取り出すように、そう口にした。

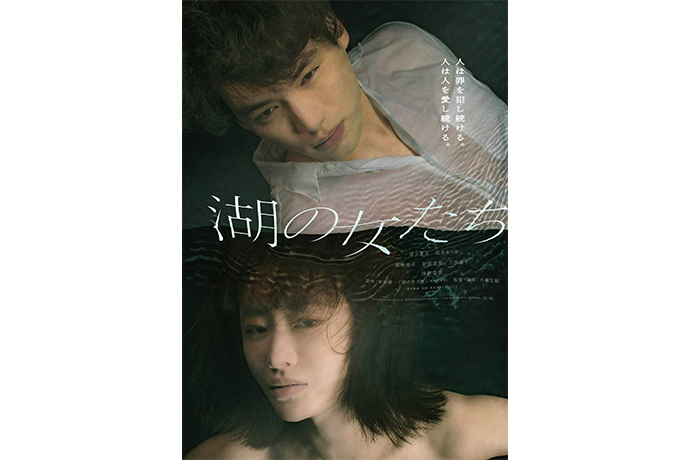

作家・吉田修一の同名小説を映画化した『湖の女たち』で松本さんが演じたのは、誰にも言えない欲望を抱えた介護士・佳代。

ある事件をきっかけに知り合った高圧的な男性刑事・圭介に支配される悦びに、佳代は絡め取られていく。

演じ手によってはためらう場面も多い本作に松本さんが焦がれたのは、胸の中に残る原風景に理由があった。

きっかけは、『ダンサー・イン・ザ・ダーク』ですね。ちょうど15歳の頃にあの作品を観て、主人公のセルマを演じるビョークに衝撃を受けたんです。

以来、ずっとこういう表現がしたいと思っていました。

愛する息子のために、自らの視力が失われつつあることを隠したまま、あらゆる罪を背負ったセルマ。

その結末は映画史に残る悲劇とも称されるが、まるで実在の人物のようにセルマの命を宿したビョークを見て、松本さんは美しいと感じた。

もちろんこの作品は『ダンサー・イン・ザ・ダーク』とは全然違うお話です。でも、人間の本質に迫るという意味では共通するものがある。

15歳の時からずっと、こんな人間の業を演じられたらと思っていました。

サディスティックな圭介の仕打ちに逆らわない佳代の心理は、見る人によっては理解しがたいものかもしれない。

けれど、常人に説明できないものにこそ、“人間の業”がつまっている。佳代と同化するような松本さんの表情が、あらがいがたい業そのものだ。

ずっと抑圧されながら生きてきた佳代にとって、あの性の目覚めは自己の目覚めでもあったと思うんです。

性ってパーソナルな中でも特に秘めた部分で、そう簡単に解放できないもの。性だけでなく、コンプレックスだったり、自分で押し込めている部分って誰しもあると思っていて。

それを解放することによって生きている実感を得られることもある。私自身も、佳代と同じように閉鎖的な部分があって。

それを忌み嫌うのではなく認めてあげることで、もっと自分を解放させられるのかなと思いました。

難役に、時に身を削るようにして向き合った。すさまじい日々の最後に待っていたのは、揺るぎない確信だった。

佳代を通して、私もすべてを解放できたかといったら、100%できたわけではないと思う。自分を解放したい欲求と、本当にそんなことをしていいのだろうかという社会的倫理観の間でずっとうごめいていたような感覚でした。

でも、すべてを終えたとき、ここが私の行きたかった場所なんだと思った。私は、こういうところで、こういう人たちと、こういった作品を生涯にわたって突きつめたいんだと確信を深めました。

20代は“誰にも侵されたくない領域”を見つける時

俳優を一生の仕事にすると決めたときから、ずっとあこがれていた世界。けれど、実際にその夢をつかむまでの道のりはたやすいものではなかった。

当時の私はあこがれとはかけ離れた場所にいて、そこに行けるような環境では到底なかった。

挑戦したいのに、挑戦権がないという時間を長く過ごしてきました。

すぐに成果に結びつかないのは、どの仕事も同じ。特に20代のうちは、能力を認めてもらえなかったり、やりたいことがあってもチャンスを得られなかったり。

多くの人にとって“くすぶり期”になりがちな20代をどう過ごせば、30代でやりたいことをかたちにできるのだろう。

大切にしてほしいのは、自分の“純粋性”を守り抜くこと。つまり、誰にも侵されたくない領域に関しては、何があっても貫き通すことです。

私の場合は、『ダンサー・イン・ザ・ダーク』のビョークのようなお芝居がしたいという夢が、それでした。

笑う人もいたし、時に自分で描いた夢を自分自身の手で汚すこともありました。だけど、絶対に誰かに明け渡すことはしなかった。

だから今こうして自分の望んだ場所に来られたのかなと思っています。

何を大事にするかは人それぞれ。働く人の数だけ譲れないポリシーがある。でも、おそらく若いうちはその軸を見つけることさえ難しい。

だから、20代の頃はいろんな人の声に耳を傾けるのも大事だと思います。

自分の守りたいものに固執して、他者を知ろうとしないのは違う。相手が何か自分に対して提案をしてくれたら、正しいかどうか分からなくても、まずは手当たり次第やってみる。

そうやって取り入れられそうなことを取り入れてみると、どんどん自分の幅が広がっていく。それも一つの成長だと思うんですよね。

迷路の中にいる人間には、出口が分からない。だけど、距離を置いて俯瞰している者には、意外と脱出経路が見えていたりするもの。20代にとって、他者の声は貴重な成長機会だ。

その上で、違和感のあるものに関しては、自分の心の中にいる“リトル・マリカ”に聞いてみるんです(笑)。「これは本当に私のやりたいことか」って。

答えがNOなら、やらなくていい。そうやって自分にとって必要なものとそうじゃないものを見極めていく経験を積めば、あいまいだった“誰にも侵されたくない領域”が分かるようになってくる。

20代は、それを見つけるための時間だと思います。

自意識を手放せたら、人生はもっと楽しくなる

自分が何を手放したくないのか。その答えを知ることはつまり、大事だと思ってしがみついているけれど、さっさと手放してしまった方がいいものを知ることでもある。

“くすぶり期”を抜けた松本さんが20代のうちに手放しておいた方がいいと思うものは何だろうか。

それはもう自意識です。

まるで名選手のラリーのような速球で答えを打ち返す。迷いのない松本さんの返答には、今日一番の実感がこもっていた。

私、ある時自分が自意識過剰なんじゃないかと気付いたんです(笑)

他者からの視線に敏感で、どう見られているんだろうという意識にとらわれて、自分自身を生きるのがすごく不自由だった。それってまさに自意識過剰ってことなんですよね。

自意識からの解放こそが本来の自分を生きるスタート地点に立てることなんじゃないかと思ったんです。

20代なんて、多かれ少なかれみんな自意識の塊だ。他者の視線を必要以上に意識し、ブランディングやセルフプロデュースに拘泥する。

もちろんそれがプラスに働くこともあるけれど、大きく見せようとした自分なんて、結局のところ本来の自分ではない。

私が自意識を手放せるようになったのは、本当に最近のこと。

いろんな方から注目していただけるようになって、お仕事が忙しくなって、もうそんなこと言ってられないっていう極限状態になって、やっとガチガチだった自意識から外れられたんだと思います。

なかなか20代の渦中にいる方には難しいかもしれませんが、周りや遠い将来に気をとられるのではなく、目の前のやるべきことに集中すること。

絶対に侵されたくないこだわりを持つと同時に、自意識を捨てることができたら、きっと30代からの人生がもっと楽しくなると思います。

『湖の女たち』の佳代は、生気のないたたずまいをしながら、時に正気ではないような輝きを見せる。

モラルと本能と矛盾と快楽の間で溺れる“人間の業”が、演じる松本さんの顔に焼きつけられていた。

お芝居もそうなんです。自分がどういう演技をしたいかなんていう自意識は、きっと必要なくて。自分がどうしたいかより、相手とのやり取りの中で生まれた感覚、つまり自分の中から出てきたものが全て。

その出てしまったものがすてきであることを信じて、やり抜くしかないんです。

どうやったらすてきなものが出てくるんだろうと考えることはあります。でも答えは、私自身がすてきな人間になれるよう、日々を生きるしかないんですよね。

人間性を磨くことが、私の一生の課題。生涯をかけて、すてきな表現のできる俳優になれたらと思っています。

幸せを見つけるセンスを磨くために、好きなものに目を向ける

松本さんは言う、「20代は自分を育てる時間」だと。

「侵されたくない領域」を見つけて、自意識を手放すことができたら、もう一つ20代のうちにやっておけたらすてきだなと思うことがあって。

それは、本当に幸せなことは何なのか、自分にとっての幸せの意味を見つけること。

自意識にとらわれているうちは、どうしても自分にばかり意識が向いちゃって、幸せを感じられなくなる。

それはもう身をもって言えますね。

そう少し恥ずかしそうにほほ笑んで、松本さんは続ける。

どうやったら、その瞬間に幸せを見つけられるようになるか。これはもう人によってさまざまだと思います。私も意識的に「ありがとう」を言う練習とかいっぱいしました(笑)

何が向いているかはやってみないと分からないから、それこそいろんな人の話を聞いて、自分に何が合うか試してほしい。

20年近くに及ぶ下積み時代をへて、今こうして背筋を伸ばして前を向く松本さんは、ブレークするまでの時間をことさら「苦労」と強調することを良しとしていないように見えた。

自分のことをホンットに1ミリも好きと思えなかったですけど(笑)、最近やっと「なんかいいかな」とは思えるようになってきました。

昨日もまた落ち込みましたけどね。「なんでこんなにできないんだろう」って。それも含めて「これからできるようになればいい。のびしろだ!」と、前向きにとらえることで自分の未熟ささえも受け入れられるようになりました。

苦しいことはもちろんあった。でも、全ての経験が今の自分につながっている。

浪花節にも美談にもせず、自分の歩んできた道筋をありのまま受け止めている人のりりしさが、松本さんにはある。

私から20代の皆さんに伝えられることがあるとすれば、いろんなものを好きになってほしい。

世の中、嫌いなものや許容できないものはたくさんあります。その気持ちは私にもよく分かる(笑)

でも、どんなことにも幸せを見つけられる人って、好きになるのが上手な人なんですよね。それはセンスのいることだから。センスを鍛えるためにも、嫌いなものより好きなものに目を向けてみてほしいです。

私は、そうなれるまでに時間が掛かった。だから、私より若い人にはもっと早くいい生き方を見つけてほしい。私の言葉が、そのヒントになっていたらうれしいです。

そして最後は、まるで応援団長みたいにシンプルな言葉で締めくくった。

負けんな! あきらめんな! 根性!(笑)

迷うことの多い20代。どの選択をしても、本当にこれでよかったのだろうかという後悔がつきまとう。

でも、私たちが歩む道の先に、こんな風にすがすがしく笑い飛ばしてくれる先輩がいるなら、不安だらけの未来もほんの少し楽しいもののように思えてくる。

地図もコンパスもない20代を突き進む背中を押してくれたのは、ちょっと不器用で、とびきり優しい先輩からのエールだった。

松本まりかさん

1984年9月12日生まれ。2000年にドラマ『六番目の小夜子』(NHK)で俳優デビューし、数々の舞台やドラマに出演。18年にドラマ『ホリデイラブ』(EX)で大きな注目を集める。ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2019では、ニューウェーブアワードを受賞。主な出演作に『向こうの果て』(21/WOWOW)『それでも愛を誓いますか?』(21/EX)、『名探偵ステイホームズ』(22/NTV)『どうする家康』(23/NHK)『家政夫のミタゾノ』(23/EX)など。映画では『雨に叫べば』(21/内田英治監督)、MIRRORLIAR FILMS Season2『The Little Star』(22/紀里谷和明監督)、『映画 妖怪シェアハウスー白馬の王子様じゃないん怪ー』(22/豊島圭介監督)、『ぜんぶ、ボクのせい』(22/松本優作監督)、『夜、鳥たちが啼く』(22/城定秀夫監督)、『耳をすませば』(22/平川雄一朗監督)、『アイスクリームフィーバー』(23/千原徹也監督)など■X

作品情報

『湖の女たち』2024年5月17日(金)公開

100歳の寝たきり老人が殺された。誰が、何のために?

現在と過去─湖に葬られた恐るべき記憶とは──。

事件の捜査にあたった西湖署の若手刑事・圭介とベテランの伊佐美は、施設の中から容疑者を挙げ、執拗な取り調べを行なっていく。

その陰で、圭介は取り調べで出会った介護士・佳代への歪んだ支配欲を抱いていく。

一方、事件を追う週刊誌記者・池田は、この殺人事件と署が隠蔽してきたある薬害事件に関係があることを突き止めていくが、捜査の先に浮かび上がったのは過去から隠蔽されてきた恐るべき真実・・・。

それは、我々の想像を超えた過去の闇を引き摺り出すー。そして、後戻りできない欲望に目覚めてしまった、刑事の男と容疑者の女の行方とはー。

映画『湖の女たち』予告【5月17日(金)公開】

出演:福士蒼汰 松本まりか 福地桃子 近藤芳正 平田満 根岸季衣 菅原大吉 土屋希乃 北香那 大後寿々花 川面千晶 呉城久美 穂志もえか 奥野瑛太 吉岡睦雄 信太昌之 鈴木晋介 長尾卓磨 伊藤佳範 岡本智礼 泉拓磨 荒巻全紀 財前直見 三田佳子 浅野忠信

原作:吉田修一『湖の女たち』(新潮文庫刊)

監督・脚本:大森立嗣

プロデューサー:吉村知己 和田大輔

音楽:世武裕子

撮影:辻智彦

©2024 映画「湖の女たち」製作委員会

取材・文/横川良明 撮影/洞澤 佐智子(CROSSOVER) 編集/光谷麻里(編集部)