人生初の転職「できないことだらけ」の再出発で学んだ“完璧さ”より大切なこと【ワンメディア余頃沙貴】

Woman type4月の特集では、転職、起業、出産など、キャリアの転機を経てリスタートをきった女性たちにフォーカス。再出発を経験した彼女たちの事例から、サステナブルに仕事を頑張り成果を上げていくための「良いスタートダッシュ」の切り方を提案します!

SNS動画マーケティングのパイオニア企業、ワンメディアで取締役COOを務める余頃沙貴さん。新卒入社して7年間働いたLINE(現・LINEヤフー)を離れ、初めての転職を決意した。

転職先として選んだワンメディアは、規模も社風も前職とは全く違うスタートアップ企業。入社直後は「同じ広告業界で転職したはずなのに、できないことだらけで驚いた」という。

仕事の進め方もマネジメントの方法も「すべて見直す必要があった」と話す余頃さんに、リスタート期間の過ごし方を聞いてみた。

【Profile】ワンメディア 取締役COO 余頃沙貴さん 2015年4月にLINE(現・LINEヤフー)に新卒入社。広告事業本部で法人クライアントのブランディング支援や組織・メンバーマネジメントを経験。2021年7月、ワンメディアに営業部門のマネージャーとして入社。同年9月、ゼネラルマネージャーに昇進。24年6月、取締役COOに就任し、現在に至る X

入社後に痛感「できないことだらけ」

ワンメディアに入社したのは、2021年のこと。人生初の転職でした。

大手からスタートアップに転職しようと思ったのは、今の自分にはできないことや分からないことがいっぱいありそうな世界に飛び込んでみたいと思ったから。

そして、マネージャーとして下す意思決定が組織・事業に与える影響範囲がよりいっそう大きくなる場所で仕事がしたいと考えたからでした。

内定承諾をする時に印象的だったのが、代表の明石(ガクト)から「ここに僕らの会社がいま抱えている課題が書いてあります」と言われてA4用紙を1枚だけ渡されたこと。そこには、組織・事業の問題点がびっしりと書かれていました。

でも、それを見た私は「たった1枚の紙にまとまるくらいの課題なら、頑張ったら解決できそう」だなと思ったんです。

それで、「組織を変えられる権限をいただければ、課題解決に向けて頑張ります」と答えました。その反応は明石からすると意外だったようで(笑)

内心、「こんなに正直に課題を見せちゃって大丈夫かな」と心配していたそうなんですが、課題を見せた上でこんなに面白がってくれるならやっていけそうだなと安心してくれたみたいです。

当時のワンメディアは、社長の強い人脈と営業力に支えられたワンマン体制になっていて、ビジネス組織が立ち上がっていませんでした。

そのため、入社後に私が取り組んだのは、攻めの営業ができる組織をつくって再現性ある売上の基盤をつくること。

そして、当時はコロナ禍で社員同士のコミュニケーションが希薄化している部分もあったので、組織の活性化にも力を注ぐことになりました。

ただ、入社前は「私が課題を解決します」なんて言っていましたけど、営業部門のマネージャーとして仕事を始めたばかりの頃は、思った以上にできないことだらけ。

組織を変えられる権限はもらったけれど、人も予算も限られている中で、何からどう手を付ければいいのかリソース(資源)の使い方に悩むこともありました。

LINEにいた時はリソースが無限にあって、チームの中で一人欠員が出てもすぐに新しい人が採用できるし、常に候補となる人がたくさんいる状態。

自分が時間・体力を使わなくても自然と組織がまわる環境があり、その中で自分の力量以上のことができている部分もあったのだと思います。

一方で、スタートアップにとっては社員を一人採用するのも一大事。事業で新しいことに取り組もうにも、予算はわずかで限られています。

そんな中で費用対効果をしっかり考えて決断する必要があるため、投資の観点から自分の働き方やチームの動かし方を見つめ直すことになりました。

「完璧さ」の追求より大切なこと

LINEにいた時に私が所属していた部署は全体で300人くらいメンバーがいて、一つのチームが30人くらいだったんですけど、ワンメディアは当時も今も全社員あわせて30人くらい。

組織の規模が全然違うので、転職後は仕事の進め方もマネジメントの考え方も、環境に合わせてがらりと変える必要がありました。

ただ、頭では「やり方を変えなければ」と分かっていても、前職で染み付いたクセがつい出てしまうことも。

例えば、プロジェクトの進め方。 規模の大きい会社で何か新しいことを始めようとする場合、しっかり企画を整えて数百人レベルの人が見ても疑問を残さないようなプレゼン資料を作り、関係各所の人たちの合意をとって……という準備段階での「作り込み」がとにかく大切です。

一方、ワンメディアのような規模の会社だと、下準備や根回しのフェーズに時間と労力を使うよりも「まずやってみる」スピード感の方が大事なケースが多い。

資料を作って丁寧に説明してようやく動き出すよりも、「試しにやってみたらこんな成果が出たんですけどどうですか?」という感じで進めてしまう方が今の環境には合っていることも、入社後3カ月くらいで分かってきました。

ちょうどその頃、明石からゼネラルマネージャーへの昇進の打診がありました。正直、「こんなに早く?」と驚きましたね。

試用期間や年齢・年次など、大企業なら「まだ様子見」をしている時期だと思うんですけど、こんなにすぐにポジションを上げる提案をしてもらえたことは、スタートアップならではだと思います。

「できないことだらけ」を痛感する日々の中でも、私が入社後の3カ月で特に意識していたのは、社内の情報を自分で取りに行くこと。

同じ広告業界での転職とはいえ、LINEで手掛けていたチャットの世界とワンメディアが手掛けるショート動画の世界とでは、企業・サービスブランディングをするにも全くアプローチが異なります。

感覚としては、白黒の世界で生きていたのに、いきなりフルカラーの世界に飛び込んだのと同じくらいの情報量の変化がありました。

だからこそ、社内のプロデューサーにお願いして動画の撮影現場を見せてもらえるように調整したり、お客さまとお話しできる場に行くようにしたり、事業に関わる一次情報を集めることに集中したいと思ったんです。

そして、そこで学んだことを社内Slackでつぶやいて、メモがてらみんなに発信していくようにしていました。

すると、それに対してフィードバックをくれる人や、真似して自分の学びを発信してくれる人が少しずつ増えていったんです。

結果として、コロナで希薄になっていたオンラインコミュニケーションの活性化にもつながったし、自分の仕事に役立つ一次情報が自然と集まっていくようにもなりました。

「新参者なのに」なんて遠慮せず、変えられることはどんどん変えていっていいと思います。

スピード出世の裏で直面した社員の退職ラッシュ

それからは明石が担当していた業務を少しずつ引き継いでいって「明石のワンマン動画制作会社」だったワンメディアを、「『Tik Tok』、ショート動画事業に強みを持つ広告代理店」というポジションで認知されるくらいの実績を着実に増やし、事業構造を変えることに注力しました。

結果として、入社1年で取締役、3年目には取締役COOのポジションを打診してもらいました。

責任の大きなポジションですが、入社した時からCOOに挑戦したいと思っていたので、「やります!」と即答。

事業と組織の成長、どちらにも影響力を持てる立場で仕事をしたいと願っての転職だったので、ワンメディアに来てますます自分が望んだキャリアに近づくことができた実感があります。

ただ、こうやってお話しすると順風満帆のように思われるかもしれないのですが、スタートアップ経営は苦難の連続です。

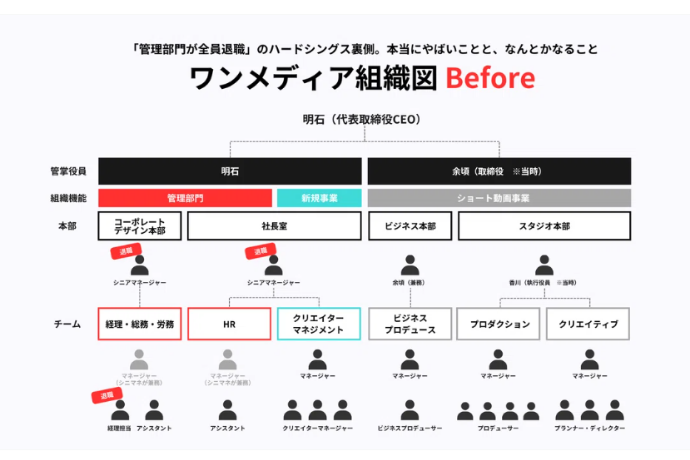

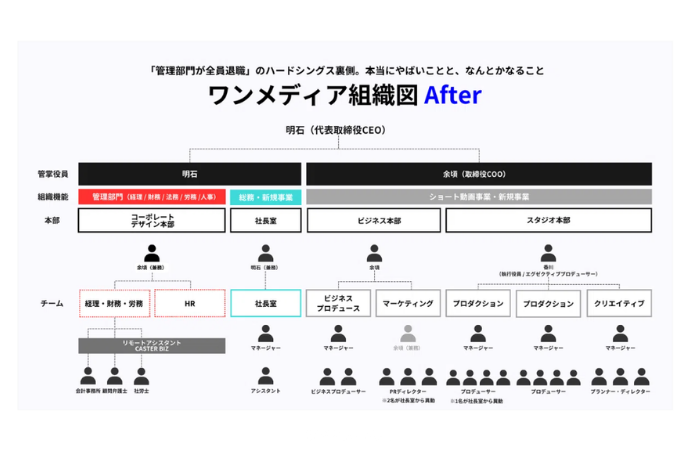

23年~24年にかけては、「管理部門の社員が全員退職」して組織崩壊が起きかける事態もありました。

皆さんの会社で想像していただいても、人事・経理を担う人たちが全員辞めたら……会社として相当やばい事態だと察していただけると思います(苦笑)

組織崩壊が起きかけた理由は複合的で一言では語りきれないところがあります。

ですが、私の個人的な反省点を一つあげるなら、管理部門の皆さんのモチベーションの源泉を把握しきれていなかったこと。

私自身は営業出身だし、事業を成功させて数字を伸ばせば社員はみんなハッピーになれると信じてしまっていた部分があって。

実際に、23~24年は会社としては売上がすごく伸びていて、事業は好調だったんです。それなのに人が離れていってしまうという事態が起きていました。

当時は事業部側にばかりスポットライトが当たっていた部分もあり、管理部門の皆さんがワンメディアで働く意味や動機まで考えきれていなかったんだろうなと思っています。

でも、こうした困難に直面したからこそ、管理部門の体制を思い切ってリニューアルすることにも踏み切れました。

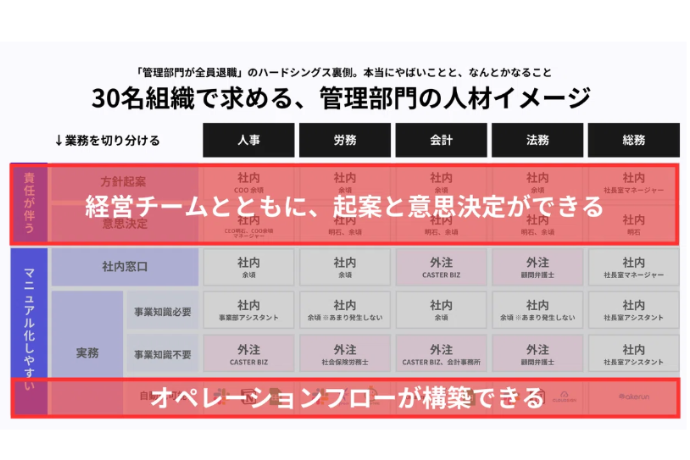

ルーチン業務などは外注できる体制を整えて、社外のプロにお任せすることにして、ワンメディアにとって必要な管理部門人材の姿を改めて定義することにも取り組みました。

「管理部門全員退職」は見方によっては「失敗」なのかもしれません。だけど、こうした困難を乗り越えることができれば、組織はますます強く、良い方向に向かっていくことができることも学びました。

失敗は挑戦した自分がいる証

取締役COOという肩書はもらったけれど、正直なところ、自分の中でできていることはまだ数パーセントもないくらい。「何でもできるチケット」を持って、歩き出したばかりです。

広告クリエーティブの世界には、「スタンダード」と呼べるようなものがありません。新しいSNSが台頭すればマーケティングの常識はがらっと変わってしまうように、かなり変化が激しい世界です。

そんな中でも、他社にベンチマークされるような事業・組織のフレームワークをつくれる会社にワンメディアを育てていきたい。難易度はすごく高いことだと思うんですけど、だからこそ取り組みがいがある課題だと感じています。

そんな高い目標をかなえるためにも、私が大事にしていきたいと思っているのは、失敗を恐れないこと。

これはLINEにいた頃の話なんですけど、仕事で失敗してしまって、先輩と一緒に役員のところに経緯報告書を持って行ったことがあったんです。

私は「こんなこと初めてで、どうしよう……」って感じだったんですけど、その先輩が「謝罪するの初めてなの? 入社してから何もしてなかったのと一緒じゃん」って冗談っぽく言ったんですよ。

つまり、失敗して謝るようなことがないということは、何も新しいことに挑戦してないってことだろ? と。それを聞いて、はっとしました。

もともと優等生気質だった私は、失敗しないことが大事だと思っていたんです。でも、失敗が生まれるくらいのことをしたかどうかの方が大事なんだって気づいたら、仕事観が一変して。

「失敗」を「良いもの」としてとらえられるようになってからは、それまでよりもずっと働きやすくなりました。

だから、転職だったり、役職が変わったりしたときも、大切なのは自分に対するハードルを下げて、ラフにいろいろ挑戦してみるようにしています。

何でも100%の完成度でやろうとしたり、100点の評価をしてもらおうと思ったら身動きがとれなくなってしまうし、仕事のスピードも個人の成長ペースも落ちてしまうと思うんです。

20%の完成度でもいい、評価は60点くらいでもいい。そう思ってとにかく動き続けていくことが、リスタートを切ったばかりの自分を前進させてくれました。

「失敗」は挑戦した自分がいる証。

そんなふうに考えたら、新しい環境でも自信を持って働いていけるようになるのではないでしょうか。

取材・文/栗原千明(編集部) 撮影/赤松洋太

特集『わたしたちのリスタート』ラインナップ

『わたしたちのリスタート』の過去記事一覧はこちら

>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/rolemodel/restart/をクリック