一見女性が働きやすそうに見える“隠れ女性蔑視企業”を入社前に見極めるコツ【治部れんげ】

産休育休の取得率が高く、ワーキングマザーも多数活躍。時短勤務など柔軟な働き方も実現できる──。

転職活動中、そんな情報から「女性が長く働ける企業」を見極める人も多いだろう。

しかし、これらの情報をただ鵜呑みにするのは危険かもしれない。

一見、女性にとって働きやすそうに見えるけれど、実際は女性を軽視する風土が根づいている企業に入社してしまった女性たちの声を紹介するとともに、入社前にそんな“隠れ女性蔑視企業”を見抜くコツを、企業のジェンダー問題に向き合うフリージャーナリストの治部れんげさんに聞いてみた。

治部れんげさん

東京科学大学リベラルアーツ研究教育院准教授。日経BP社にて経済記者を16年間務める。 ミシガン大学フルブライト客員研究員などを経て2021年4月より現職。内閣府男女共同参 画計画実行・監視専門調査会委員、日本ユネスコ国内委員会委員、東京都男女平等参画審議会委員、豊島区男女共同参画推進協議会会長、日本メディア学会ジェンダー研究部会長 、日本テレビ放送網株式会社 放送番組審議会委員など。一橋大学法学部卒、同大学経営 学修士課程修了。著書に『稼ぐ妻 育てる夫:夫婦の戦略的役割交換』(勁草書房)、『 炎上しない企業情報発信:ジェンダーはビジネスの新教養である』(日本経済新聞出版社 )、『「男女格差後進国」の衝撃』(小学館)、『ジェンダーで見るヒットドラマ―韓国 、日本、アメリカ、欧州』(光文社)、『きめつけないで! 「女らしさ」「男らしさ 」:みんなを自由にするジェンダー平等』1~3巻(汐文社)等 ■X

入社前は「女性が働きやすい会社」に見えたのに…

「女性が半数を占めている会社だったので、働きやすいかなと思ったのですが……」

そう切り出したのは、北島さん(仮名/32歳、医療系技術者)だ。転職活動の末、期待に胸を膨らませて入社した会社に根づく“あるルール”に驚かされたという。

「産休、育休、時短勤務、子どもの体調不良による突然の早退など、子育てを理由とした穴は女性社員だけでカバーするルールがありました。

子どもがいるパパ社員を含め、男性社員は全員フォロー役は免除。結果、女性社員だけが毎日残業せざるを得ない状況です」

女性比率の高さを見て「きっと男女平等な風土だろう」と思う人は多いだろう。同じように考えていた北島さんにとって、同社の環境は想定外だった。

「思い切って上司に相談したのですが、『お互い様でしょ』の一言で終わり。パパ社員が早退しているのを見ると、今でも腑に落ちない気持ちは拭えません」

「多くの女性が育児休暇を取得していて、柔軟な働き方ができ、『女性が働きやすそうな環境だな』と期待して入社したのですが……実際には異なる内情が見えてきました」

そう呟いて顔を曇らせたのは、青木さん(仮名/32歳、コンサルタント)。その理由は、入社後に判明した女性社員のキャリアパスにある。

「女性コンサルタントの多くが、最終的には事務職に異動する実態がありました。クライアントと接する部分は男性が担当し、女性は事務作業を担当する、という役割分担が根づいていたんです」

コンサルタントとして入社した青木さんも、間もなく事務職への異動を打診された。

コンサルタントとしてのやりがいや今後のキャリアへの期待もあった青木さんにとっては、予想だにしない展開だった。

「納得がいかず、異動の理由を確認しましたが、明確な説明は得られませんでした。どんどん疑問や不満がふくらんでいき、上司に直接相談をしたところ、『女性はサポート役が向いているからね』と言われて……。違和感はさらに大きくなりました」

「女性はサポート役」という昭和の価値観がいまだに残っている企業は、残念ながら少なくない。

水無月さん(仮名/29歳、一般事務)が働く地域密着型の不動産会社もまた、そんな企業の一つだ。

「始業時に男性社員の飲み物を用意したり、来客時にお茶を出したりするのは女性の役割と決まっています」

水無月さんは出産後に夫の地元に転居し、子育てをしながら働ける勤務形態であることを重視して今の職場を選んだ。 だが、その実態はどこか抑圧的だ。

「上司の機嫌が悪いと女性同士でのちょっとした世間話などを注意されたり、『男性よりも有休を取りやすくしてるんだからね』なんて嫌味を言われることも。有休取得を申請しづらい気持ちになりましたし、『男性社員が有休を取得する時にはそんなことを言わないのに……』と、納得いかない思いもあります」

それ以来、「上司の機嫌を見計らって有休を申請している」という。たとえ仕事と子育てを両立できたとしても、上司の顔色を伺いながら働く状態は決して「働きやすい」とは言えないだろう。

真に働きやすい職場は「データ」と「質問」で見極める

表面上では女性が働きやすそうに見えるけれど、実際には性別で仕事を割り振ったり、女性を軽視したりする風土が根づいているーー。

そんな“隠れ女性蔑視企業”への転職を防ぐには、「表面上の情報にだまされないことが重要」と、ジャーナリストの治部れんげさんは指摘する。

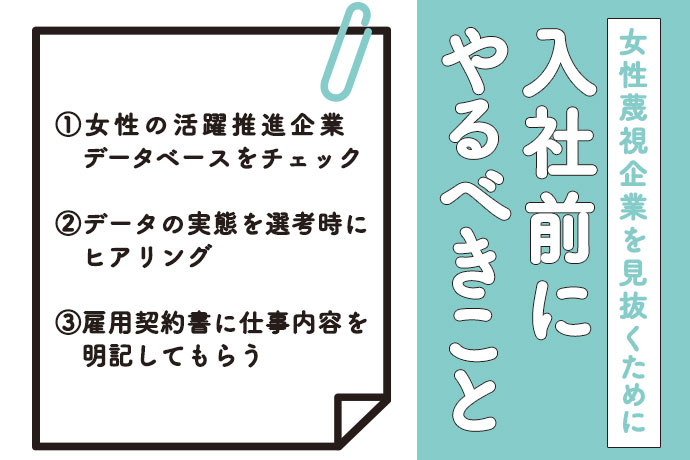

表面上の情報にだまされないためには、入社前に三つのことをやるといいという。

単に頭数として女性が一定数いるから働きやすいとは限りません。本当に女性が活躍してるかどうかを見極めるには、まずデータをきちんと見る必要があります。

女性はもちろん、男性がどのくらい育休を取っているのか。

賃金格差がどの程度あるのか。

男女別の平均勤続年数に違いはあるのか。

こうしたデータは「女性の活躍推進企業データベース」である程度チェックすることができる。

表示される項目が多い企業ほど、女性活躍を実践している可能性があります。

また、厚生労働省の子育てサポート企業認定『くるみん』、女性活躍推進企業認定『えるぼし』などの取得状況も参考になるでしょう。

今や女性の育休取得率や復帰率のみならず、女性の働きやすさを判断するさまざまな指標が用意されている。転職者が企業を見る目にもアップデートが必要だ。

各種データをチェックしたら、次は面接で「データの実態」を確認しておきたい。特に男性の育休取得率には、こんな落とし穴があるという。

「男性育休100%」をうたう企業の中には、取得率を上げるために1日だけ育休を取らせるケースもあります。

男性育休の「取得率」をアピールする企業には「一番多い取得日数(最頻値)」を尋ねて下さい。「平均」だと、長期の育休をとる人が少数いると高めの数字が出る傾向があるので。

希望する職種、あるいは営業職などフロントオフィスにどのくらい女性がいるのか。

管理職の女性たちは出産後も第一線で働けているのか。

また、女性社員にだけ課される理不尽な業務はないのか。

男性育休のみならず、こうしたデータだけでは分からない実態に関しては「とにかく選考時に聞いた方がいい」と治部さんは続ける。

本当に女性を生かす気のある会社であれば、面接で質問の時間を設けてくれることが多いので、気になることはクリアにしましょう。

「飲食をともなう夜間の接待はどのくらい頻繁にありますか?」など聞いて嫌な顔をする、回答しない企業には入らない方が安全でしょう。

また、内定後、雇用契約書に仕事内容を明記してもらうのも一つの手です。

うっかり“隠れ女性蔑視企業”に入社しちゃったら…

面接で質問するメリットは、実態の確認だけにとどまらない。「率直に話をしている」という態度そのものから読み取れることもある。

たとえまだ女性管理職が少なく女性が活躍しているといえない状況であっても、「これからこう変えたいと思っている」と具体的に話してくれる企業であれば、入社後の変化が期待できるかもしれません。

反対に、細かいデータや実態に関する質問に対し、ごまかしたり嫌な顔をしたりする企業は「基本的に避けた方がいい」と治部さん。

幸いにも今は売り手市場。労働者側が職場を選べる状況にあるので、別の会社に行った方が賢明です。あえて質問をしてみて、会社の風土をチェックしてみるのは有効です。

万が一、入社後に隠れ女性蔑視企業であることが判明した場合は、「転職をお勧めします」と続ける。

もちろん、会社を変えるための努力や労働局に訴えるのが正攻法ではあります。ただし、あなたの人生の時間は有限なので、自分の幸せを優先していいと思います。

やる気がある女性を歓迎する企業は確実に増えていますので、ぜひそういう会社を見つける方にエネルギーを使ってほしいですね。

実は、「コンサルタントから事務職への異動を余儀なくされた」と話していた青木さんは、理不尽な人事に憤った結果、転職を決意。数カ月後には新しい職場に移り、現在は納得いく仕事ができているという。

「あの経験が自分にとって大きな転機になりました」

そう振り返る青木さんの表情は明るい。

不満を感じるというのは、裏を返せば「自分にとって重要なことがわかる」ことでもある。再び転職をするのは腰が重いが、一度外れを引いた分、「自分にとって働きやすい職場」との距離は前よりも近づいているはずだ。

隠れ女性蔑視企業から脱するために、そして隠れ女性蔑視企業に転職しないために、一人一人が「企業を見る目」を磨いていく。

それが世の中全体の「女性が働きやすい企業」を増やすことにもつながるのかもしれない。

取材・文/天野夏海 写真/治部れんげさんご提供 編集/光谷麻里(編集部)