クォータ制、選択的夫婦別姓…ジェンダー平等「日本の考え方は国際基準からズレている」【国連女性差別撤廃委員会委員・秋月弘子さん】

先日、世界経済フォーラムが発表した「ジェンダーギャップ指数2021」では、日本は156カ国中120位。相変わらずの低水準な結果だ。

だが、最近ようやく日本でも、クォータ制(※)や選択的夫婦別姓など、ジェンダー平等にまつわる議論が盛んになってきた。

(※)議員や会社役員などの女性の割合を、あらかじめ一定数に定めて積極的に起用する制度のこと

国連女性差別撤廃委員会委員の秋月弘子さんによると、「海外に目を向けると、クォータ制の導入で社会により良い変化が起きた事例は数多くある」という。

【プロフィール】 秋月弘子さん

亜細亜大学国際関係学部教授、2019年1月より国連女性差別撤廃委員会委員。国際基督教大学大学院行政学研究科博士課程修了(学術博士)。国連開発計画(UNDP)プログラム・オフィサー、北九州市立大学講師・助教授、コロンビア大学大学院国際公共政策研究科客員研究員などを経て、2002年より現職

また、婚姻関係において夫婦同姓を法律で義務付けている国は「日本だけです」ときっぱり。現在、婚姻関係にある夫婦の約9割以上が男性側の姓を選択しているこの状況を「事実上の男女平等からは程遠い」と指摘する。

では、クォータ制や選択的夫婦別姓が日本で浸透したら、私たちにはどんな変化が訪れるのだろうか。また、どうすればジェンダー平等後進国・日本は変われるのか。秋月さんに、各国の事例を交えて教えてもらった。

日本のジェンダー平等推進は、やってるうちに入らない

――秋月さんが委員を務めている国連女性差別撤廃委員会。これはどういった組織なのでしょうか?

「女性差別撤廃条約」というものが存在するのをご存知でしょうか。1979年に国連総会において採択され、日本はもちろんのこと、現在189カ国もの国で締結されている条約です。

締結されているからには、その条約が守られているか、をしっかりとチェックしなければなりません。女性差別撤廃委員会というのは、それぞれの国で女性差別撤廃条約が守られているかどうかを審査するためにつくられている組織です。

今はまだ完全にジェンダー平等を達成している国はないと言われていますが、いずれは全ての締結国でジェンダー平等が達成されることを目標として活動しています。

――今年3月に発表された「ジェンダーギャップ指数2021」では日本は156カ国中120位という結果でした。過去ワースト2位のこの結果を、秋月さんはどう捉えていますか?

正直、こんなものだろうと思いました。真実を捉えていると感じます。むしろ、去年の121位からワンランク上げたのが不思議なくらい。

出典:『Global Gender Gap Report 2021』より編集部で図を作成

世界的にジェンダー平等を目指す流れがある中で、日本は今年、経済、政治、教育、医療という四つの項目全てで順位を落としています。

日本が何も変わっていないというわけではないですが、海外諸国がもっと本気で努力しているということでしょう。変化のスピード感が全然違う。

日本も取り組みを進めているのでしょうが、海外と比べればやっているうちに入りません。まだまだ努力が必要です。

――今年に入ってから、森元首相の女性蔑視発言があり諸外国からも厳しく非難されました。

そうですね。残念なことではありましたが、海外からの外圧が加わったことで、国内でジェンダー平等を推し進める動きが明らかに大きくなりました。

ただ、人の価値観というものはなかなか変わりませんから、根気強さは必要ですね。

――今の状況をもどかしく感じます。

ええ。でも、人は変わる時は変わります。例えば、私の亡くなった父がそうでした。

父は、私が大学を卒業して外資系銀行に就職する時に、こう言ったんです。「いいか弘子、女は職場の花なのだから、黙って座って微笑んでいればいいんだよ」と。

要は、大人しくして、わきまえていなさい、ということですね。ショックでしたけど、父が育った時代の価値観を思えば、「まぁ、そんなものか」と思ったのを覚えています。

でもその後、私は銀行でキャリアを積み、念願だった国連に就職。インドネシアに派遣されると父に報告した時には、「世の中というのは変わるものだね。これからは女だって男と同じように働いていける」と言われたのです。

あの父が、と正直驚きました。人はすぐには変わらないかもしれませんが、こうやって考え方を変えられる可能性は十分ある。諦めないことが大切だなと思わせてくれた経験でした。

130カ国が導入済みのクォータ制。基本の考え方とその可能性

――欧米などではクォータ制の導入をきっかけにジェンダー平等を大きく前進させた国もありますが、日本ではまだ浸透しないですよね。

ええ。なぜ日本でクォータ制が進まないのか、というところで言うと、平等や差別に関する考え方が、国連の考える国際基準と日本とでズレている点が一つ挙げられると思います。

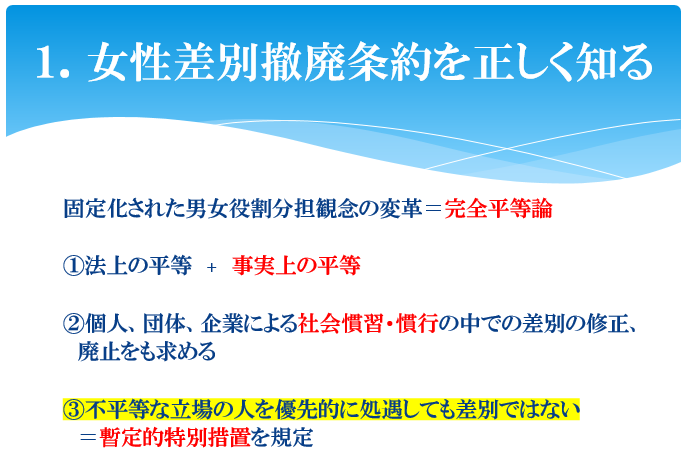

それがどういうことかを理解していただくために、女性差別撤廃条約の内容を説明しますね。

女性差別撤廃条約には、大きく三つのポイントがあります。一つは、法令上の平等だけではなく事実上の平等を実現する必要があるということ。

秋月さん作成資料

例えば選択的夫婦別姓の議論の中で「男性の姓と女性の姓、どちらを名乗ってもよいのだから平等だ」という声がありますが、実際には96%の夫婦が男性の姓を選んでいるという事実を見れば、家父長制が残っていて「事実上の平等は達成されていない」ということが分かると思います。

法律で平等が守られていても、それが実践されていなければ真の平等とは言えません。

二つ目は、国だけでなく民間企業や個人もこの条約を守ることが求められている、ということ。普通「条約」と聞くと国だけを拘束すると理解されていますが、この条約は、企業や個人にも条約を守らせる義務を国が背負っているのです。

そしてクォータ制を説明する上で鍵になる考え方が、三つ目の「不平等な立場の人を優先的に処遇しても差別ではない」ということです。

法令上の平等だけではなく、事実上の平等は「機会を全員同じ」にしただけでは達成できない

つまり、平等が達成されるまでは、暫定的に不平等な立場にある人を特別扱いしても問題はないわけです。むしろ、事実上の平等を達成するためには、必要な措置ということになります。

――その考え方に基づくと、納得感がありますね。実際にクォータ制を導入した国では、どのような変化が起きているのでしょう?

例えばカナダでは、全ての法律をジェンダー平等の視点で見直す委員会が発足しました。女性にとって不利益が生じる法律や政策が改められることになったのです。

そうした女性視点の政策見直しはヨーロッパでも頻繁に行われています。ヨーロッパでは高齢女性の貧困率が高いと言われているのですが、その原因となる年金制度の見直しが議論されています。

というのも、専業主婦や非正規として働く女性は、年金の掛け金が少額であったり、保険料の納付年数がどうしても短くなったりしがち。その後離婚に至ると、配偶者の年金で生活できなくなり、ぐっと貧困率が上がるのです。

そのギャップを埋めるために、制度の見直しが必要であるという議論が行われています。こうした議論は、女性議員が少なければ取り上げられなかった問題です。

また、アフリカなどの紛争が多い地域では、女性が停戦合意などの政策決定に参画すると、平和状態が維持される確率が3割増したとも言われています。

一般的に女性は派閥争いなどよりも現代や次世代の平和をいかに維持するか、ということを重視した政策を作る傾向にあるようです。

子育て関連でも、アフリカでは農村の女性のあいだで相互に子どもを預かる制度が生まれたそうです。

保育所の原点のような考え方ですが、農業を行う女性たちでグループをつくって、子どもの面倒をみるローテーションを生み出し、女性全員が働きに出られるようにした、と。

――女性たちが抱えている問題に、光が当たりやすくなったわけですね。実際に改善策も生まれている。

東日本大震災の際にも、避難生活を強いられた女性たちは大変な苦労をしたと聞いています。例えば避難所に授乳スペースがなかったり、必需品である生理用品が配られなかったり。

そういったことへの支援は、どうしても男性だけでは思い付かないでしょう。自分が経験していないことは分からなくて当然ですから。

意思決定の場に女性がいるだけで、見える世界、私たちの暮らす社会が、がらりと変わってくるはずなんです。

――日本でも政治経済の分野などでクォータ制を導入すべきだと考えますか?

ええ。世界130カ国で導入されていますし、日本が現状ジェンダーギャップ120位ということを踏まえれば、導入すべきでしょうね。

政治分野には特にクォータ制が必要でしょう。今の社会構造は男性を中心につくられたものですから、伝統的に不平等が根付いています。

ジェンダー平等を達成しようと思うと社会構造から変えないといけませんが、人の善意のみに頼っていてはいつまで経っても社会は変わりません。法と政策を変えることが、一番手っ取り早い方法です。

夫婦同姓が法律で義務付けられているのは日本だけ

――先ほどのお話にもあがりましたが、最近は選択的夫婦別姓について、日本でも議論が活発になされている印象です。そもそも、夫婦同姓というのはグローバルで見ても一般的ではないのでしょうか?

夫婦同姓を法律で義務付けている国は、日本だけです。細かい決まりは国によってさまざまですが、同姓でも別姓でもいいし、あるいは二人の苗字を合わせて名乗っても良いとするのが一般的。

いずれにせよ、婚姻関係にある夫婦で「同姓しか認めない」という日本の今の法律は、世界の中でもとても珍しいのです。

――これだけ前例があるにもかかわらず、日本では未だに選択的夫婦別姓が実現されていないのはなぜですか?

不思議ですよね。一つ言えるのは、選択的夫婦別姓について、しっかり理解されていない政治家の方もたくさんいるということ。

以前、ある政治家のお話を聞いて驚いたのが、選択的夫婦別姓を「男性の姓が選ばれるか、選ばれないか」という議論だと勘違いしている人が少なからずいたことでした。

「男性の姓を名乗りたくないなんて、男性に対して失礼じゃないか」と仰っていて。全くもってナンセンスで、選択的別姓の意味を履き違えています。

中には「60~70代にもなって妻に姓を変えられたら寂しい」なんて方もいらっしゃいますし、同姓であることで家族の絆が保たれる、なんていう方もいます。

――姓が同じでも不仲な家族なんて、いくらでもいますよね。

その通りですね。家族の絆と姓名は全くの無関係。

そして、先ほど説明した国連女性差別撤廃条約にもあった通り、ほとんどの家庭で男性の姓が用いられているこの状況は明らかな差別。

選択的夫婦別姓を法的に認めることで、「事実上の平等」を叶えるべきだと考えています。

キャリアは「未来の変化」も見据えて選択してみる

――こうしてジェンダー平等の話を取り上げると、女性対男性という対立構造が生まれがちですよね。

確かに、女性が権利を主張すると、男性は自分たちが損をする、立場が脅かされると思ってしまうのだと思うのですが、それは大きな間違いですね。

女性が生きやすい社会というのは、男性にも生きやすい社会なんです。

それはなぜか。上智大学の三浦まり先生の言葉で非常に分かりやすい表現がありました。「入口はジェンダー平等、出口は多様性」というものですが、私もまさにその通りだと思います。

ジェンダー平等が達成されるということは、一人一人の権利が大切にされるということ。ひいては、一人残らず誰もが生きやすく尊厳が守られる世界になるということなんです。

これは、男性・女性のみならず、性的マイノリティーや障害を持つ方、あらゆる困難な状況におかれている方、さまざまな価値観を持つ方、全てが平等に救われる世界です。

ジェンダー平等が目指すのは、入り口は男女平等だけど、出口はどんな人でも皆が生きやすい社会をつくることなんです。

――そこでまずは、経済や政治の場で女性を優先的に登用することが大事だと。一方で、そうした動きに対して「逆差別だ」「女に下駄を履かせるのか」という声が上がることとあります。

正直言って、「それが何か?」くらいの気持ちでいていいと思いますよ。

だって、もうすでに数百年もの間、男性が下駄を履いてきたんですから。一時的に女性が下駄を履いたとしても、大したことじゃないですよ。

――女性たち自身も、躊躇する必要はないと。

管理職登用などは、女性に追い風が吹いていますね。もしチャンスがあるなら、臆せずつかみとってほしい。一人一人の「やってみる」精神が、結果的に世の中を大きく変えるはずなので。

よく、経験が少ない、自信がないということを理由に昇進を避ける女性がいます。でも最初から完璧な人なんて、男性にも女性にもいません。

最初はできないことだらけでも、管理職をやりながら成長していくだけ。そこに性別は関係ありません。必ず人は成長しますから、まずはチャレンジしてみること。

完璧なんて目指さなくていいし、嫌なら途中でやめたっていいんですから。

――管理職になることを、割りに合わないと思っている女性も多いかもしれません。

給料が上がることより、「忙しいし大変だから嫌だ」というのは、きっとありますよね。

でも、それだって男社会でつくられた管理職のイメージだと思うんです。働き方改革がこの数年でかなり前進したように、管理職の働き方だってあと数年経てば変わるかもしれない。

今の当たり前は、未来の当たり前ではないというのは、いつも心に留めておくといいと思います。そして、皆さんが管理職になることが、今と違う当たり前をつくることにつながっているんです。

――今の常識だけでキャリアを決めてしまうのはもったいないですね。

そうなんです。「今」だけでなく「未来」の社会にも目を向けて、むしろそれを自分たちの世代でつくっていくんだという気持ちで、今後のキャリアを考えてほしいと思います。

取材・文/太田 冴

『私と仕事のいい関係』の過去記事一覧はこちら

>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/work/10thanv/をクリック