育休給付が「手取り10割」に。男性育休の取得率を伸ばすことはなぜ働く女性にとっても大事なのか【田中美和】

児童手当の拡充、出産費用の保険適用、学校給食費用の無償化--岸田首相が実現を目指す「異次元の少子化対策」の「たたき台」が3月末に公表され話題になっています。

「たたき台」の資料は誰でもネットで見ることができるので、興味のある方はぜひチェックしてみてください(資料)。

2022年の日本の出生数は過去最少の79万9728人で、統計を取り始めた1899年以降、初めて80万人を割り込みました。

第1次ベビーブーム(1947年~49年)では年間の出生数は約270万人、第2次ベビーブーム(1971年~74年)では200万人だったので、そのころと比べると子どもの数は2分の1から3分の1以下にまで減ってしまっているんですね…。

かなりの減少幅であることが分かります。

「たたき台」資料では、2030年代に入るまでのこれからの6~7年が少子化傾向を反転できるかどうかの「ラストチャンス」とし、思い切った政策(=異次元の少子化対策)が必要だと説明しています。

育休給付アップで手取り100%実現へ

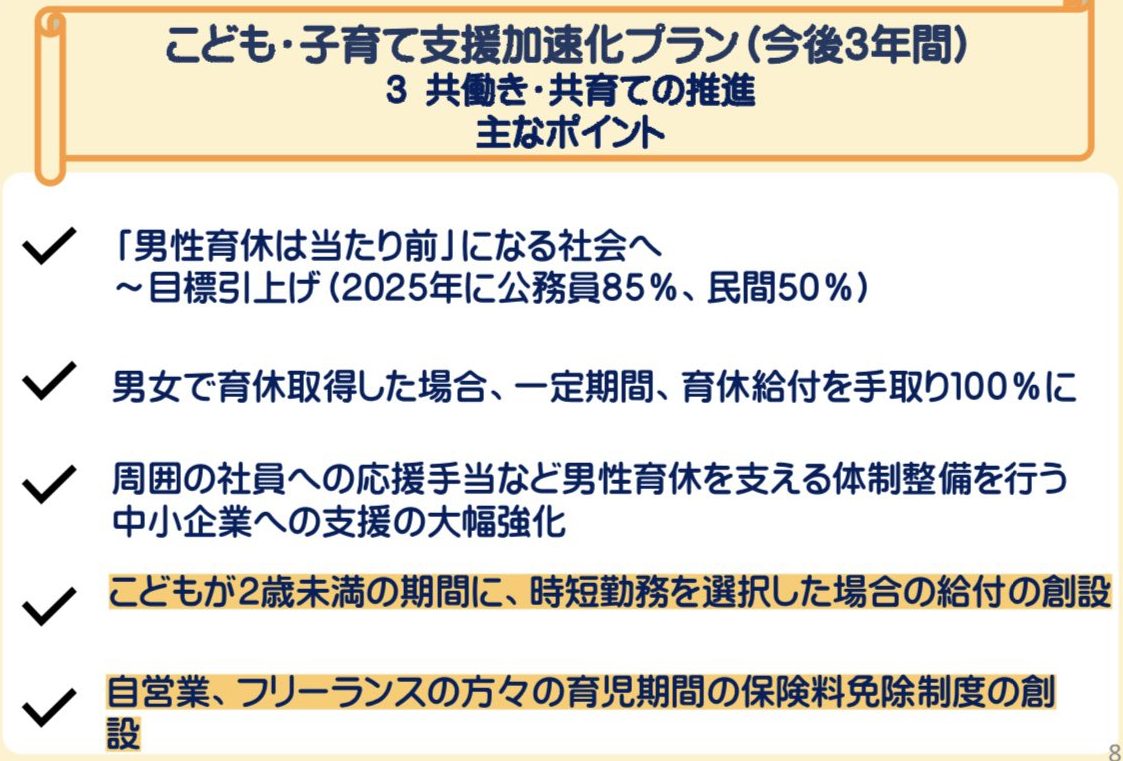

では、「異次元の少子化対策」について「働く」という観点から見ていきましょう。主な政策のポイントは以下になります。

こども家庭庁発表資料より

画期的なポイントの一つは、「産後の一定期間に男女で育休を取得した場合の育休給付率を『手取り100%にする』」点です。

これに関して、もともとは「政府は男性の育児休業取得を促す『産後パパ育休』で仕事を休む人への給付金を引き上げる方向で調整に入った」との報道がありました。

すると、「男性だけ給付比率を引き上げるのか……!?」とSNSを中心に批判の声が多く上がり、結果的には「男女ともに」給付比率を引き上げることに。これは女性にとっても良いことですね。

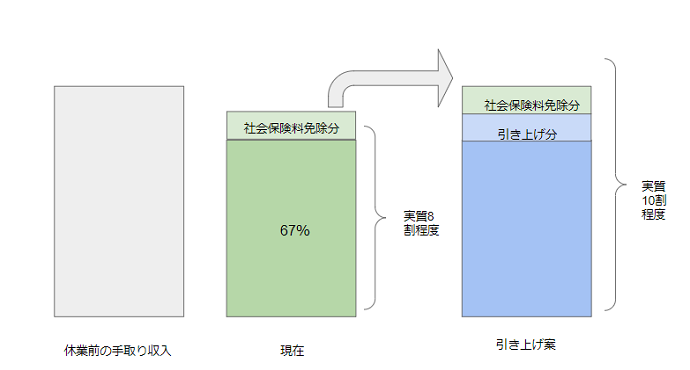

現在の制度では、社会保険料の免除分をふくめて実質手取り報酬の80%程度は育休中にキープできるものの、それが100%になるのは非常に大きな変化(下図)です。

背景には、何としても男性の育休取得を促進したい政府の思いがあります。

育児休業取得率は、女性は80%台で推移している一方、男性は上昇傾向にはあるものの女性に比べて低水準が続いており、令和3年度で13.97%に過ぎません。

政府は今回の「たたき台」で2025年に男性の育休取得率を公務員で85%、民間で50%にすると新たに目標を掲げました。

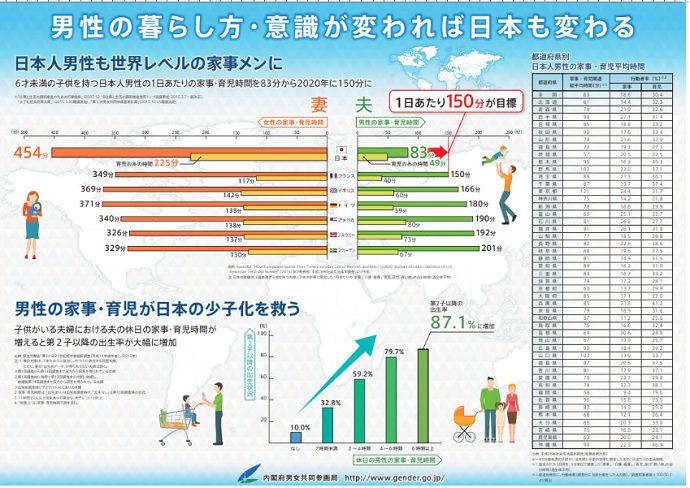

「男性の家事・育児時間が増えると第2子の出生率が大幅に増加する」というデータもあり、政府としてはそれだけ男性の育休取得を促進することで家事・育児にかかわる時間を創出し、出生率を改善する狙いがあるのでしょう。

男性の育休取得は女性のキャリアにもプラス

男性の育休取得率の推進は女性のライフキャリアにとっても大きな影響があります。

日本の場合、6歳未満の子どもを持つ女性の1日あたりの育児・家事時間の平均は454分で男性のおよそ5倍以上にあたり、他の先進国と比較しても男女差が大きいことが知られています(下図)。

男女共同参画局発表資料より

私はフリーランスや時短、リモートワークなどのフレキシブルな仕事を女性の皆さんに紹介する事業を2013年から展開してきていますが、10年たってつくづく思うのは、「女性の生き方・働き方の支援だけをしていても本質的な解決策にはならない」ことです。

女性がフレキシブルなワークスタイルを選んでも、配偶者の働き方が一切変わらず、育児・家事に積極的な参加が見られないと、女性は仕事に加えて育児・家事もいわゆる「ワンオペ」で乗り切るしかならなくなり、精神的にも物理的にも非常に負担の大きい状態が続いてしまいます。

だからこそ、男女ともに自分らしく働き、一緒にライフキャリアを豊かにしていくためには女性だけではなく、男性の働き方も改革する必要があり、その意味で「男性育休」の取得促進は大きなきっかけになると考えています。

フリーランスの保険料免除も

今回の「異次元の少子化対策」でもう一つ注目したいのは「自営業・フリーランスの育児期間の保険料免除制度の創設」が明記されたことです。

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が対象ですから、当然のことながら自営業やフリーランスは対象外です。

加えて、産休や育休などの制度がなく、国民健康保険の保険料の減免措置もなかったため、出産・育児期の経済的負担の大きさが課題ではありました。

こうした経済的な負担もあり、「フリーランスや経営者として働く女性の59%が、産後2カ月以内に仕事復帰している」という衝撃的なデータもあります(※1)。

(※1)一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会「フリーランスと経営者の妊娠・出産・子育てに関する緊急アンケート調査」より

今回の政策が少しでもフリーランスとして働く人たちの働きやすさの改善につながればうれしいですね。

育休取得には雰囲気醸成も大切

ただ、もちろん政策だけで問題が解決されるわけではありません。政策はあくまできっかけ。大事なのはその運用です。

育休制度に関して言えば、「休業を取得しなかった理由」を見てみると、「会社で育児休業制度が整備されていなかったから」、「収入を減らしたくなかったから」、に続いて「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから」が男女ともに上位になっています。

つまり、育児休業を「取りやすいカルチャーや雰囲気」をいかに醸成するかも重要なんですね。

制度づくりに加えて経営トップからのメッセージや、職場に対しての意識づけのトレーニング、実際の取得事例の公表、職場で働くママパパ社員の事例共有などが有効です。

読者の皆さんの中にリーダー・マネジャーとして働いている方がいれば、メンバーが育休を取りやすい環境づくりをぜひ意識してみてください。

現実的にはチームの中で休業取得者が出ることで業務の割り振りや人員配置に頭を悩ませるマネジメントの方々も多いことでしょう。

人生100年時代、休むのは「産む」に限ったことではありません。自身や家族の病気、介護などさまざまな場面が想定されます。

マイナスにとらえるのではなく、むしろ「良い機会」にしていただき、業務整理し、必要に応じて外部会社への委託やフリーランスへの仕事の委託なども視野により効率的な業務のあり方を見つけていただければと思います。

会社に対して、業務の効率化を提案するきっかけにしてもいいですね。

育休をきっかけにパートナーシップの構築を

育休はあくまで子どもが生まれた直後の一定期間の休業です。

先ほどもお話ししたように男女ともに自分らしいライフキャリアを築くために、パートナーシップの構築はかけがえのない要素です。

それぞれの家庭の事情もあるでしょうし人生の段階ごとの変化もあるので、常に50対50の分担をしましょう、ということではありません。

しかし、お互いに話し合って納得のうえで協力体制をつくっていくことが大事だと、これまで多くの事例を見ていて感じます。

これから育休を取得する可能性がある皆さんには、これを一つのきっかけとして、今後お互いにどんなふうにライフ・キャリアをつくっていきたいのか、そのためにどんなふうにお互い協力しあえるか、考えて見てほしいなと思います。

パートナーとコミュニケーションをしっかり取りながら、家庭という名のいいチームをつくっていけるといいですね。

【この記事を書いた人】

Waris共同代表・国家資格キャリアコンサルタント

田中美和

大学卒業後、2001年に日経ホーム出版社(現日経BP社)入社。編集記者として働く女性向け情報誌『日経ウーマン』を担当。フリーランスのライター・キャリアカウンセラーとしての活動を経て2013年多様な生き方・働き方を実現する人材エージェントWarisを共同創業。著書に『普通の会社員がフリーランスで稼ぐ』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。一般社団法人「プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会」理事

『ニューノーマル時代のLive Your Life』の過去記事一覧はこちら

>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/work/liveyourlife/をクリック