離婚後の共同親権は「弱肉強食」を加速させる? すべての女性にとって「ひとごと」ではない男女不平等政治の闇

「離婚後の共同親権」の導入が進んでいることをご存じだろうか。

現在、離婚後は両親のどちらか片方が子どもの親権を持つ単独親権だが、共同親権が導入されると、両親の双方が親権を持てるようになる。

他国でも認められている制度だが、問題はその中身と可決までのスピード。

有識者から数々の問題点を指摘されているにも関わらず、わずか10日という異例のスピードで衆議院で可決された。

こうした現状に対し、共同親権導入への反対署名は23万を超えている(2024年5月15日時点)。

では、共同親権の内容と、決定までの過程の何が問題なのか。

話を聞いたのは、離婚やジェンダーの問題に精通する弁護士・太田啓子さんと、日本のU30世代の政治参加を促進する『NO YOUTH NO JAPAN』代表理事の能條桃子さん。

二人の話から見えてきたのは、共同親権の当事者でない20代にとっても決して「ひとごと」ではない、日本の社会の根底に根深く残る男女不平等の問題だ。

弁護士

太田啓子さん

2002年弁護士登録(神奈川県弁護士会 湘南合同法律事務所)。日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会委員、神奈川県男女共同参画審議会委員等経験。一般民事事件、家事事件(離婚等)を多く扱う。二児の母。著書に『これからの男の子たちへ 「男らしさ」から自由になるためのレッスン』(大月書店)■ X

一般社団法人NO YOUTH NO JAPAN 代表理事

能條桃子さん

1998年生まれ。慶應義塾大学大学院経済学研究科を2023年3月に卒業。20代の投票率が80%を超えるデンマークへの留学をきっかけに、19年7月より政治の情報を分かりやすくまとめたInstagramアカウントを開設。その後、NO YOUTH NO JAPANを一般社団法人化し、「参加型デモクラシー」のある社会をつくっていくために活動中■ X/Instagram/NO YOUTH NO JAPAN

あいまいなまま強引に進めた先にあるのは、社会の大混乱

離婚後にも父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入が4月16日の衆議院で可決、19日に参議院での審議が始まりました。

反対の署名は23万(5月12日時点)を超え、SNSでもさまざまな意見が飛び交っています。

すでに共同親権を導入している海外の先進国もある中で、日本では、共同親権の導入は何が問題とされているのでしょうか?

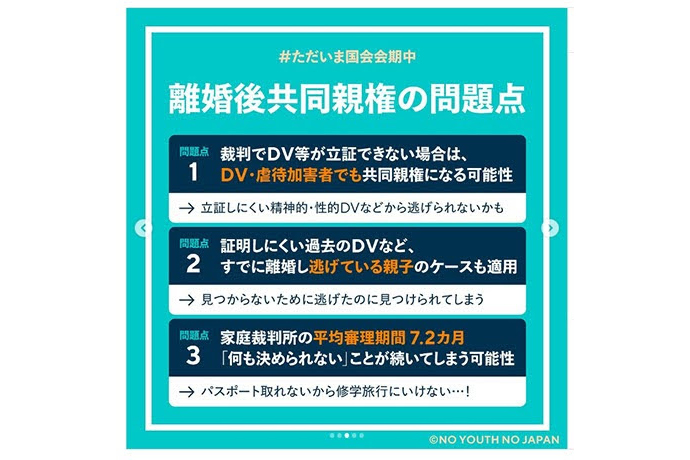

まず大きいのは不同意型の共同親権も認められている点です。

共同親権が導入されると、離婚後に親権を父母のどちらか一人が単独で持つか、父母が共同で持つかを決められるようになります。

ただし、父母間に「共同親権にしよう」という同意がないとしても、裁判所から「離婚後は共同親権にしなさい」と命じることができてしまう。

父母のどちらかが「共同親権は嫌だ!」と言っているのに、「ダメです、共同親権にしなさい」と裁判所から言われることが起きかねないわけですね。

例えば、「ハラスメント気質のある父親から子どもを守りたいから、単独親権がいい」と主張しても、裁判所から「ダメだ」と命令されてしまう可能性があるということでしょうか?

明確な証拠がなければ、その可能性はあると思います。

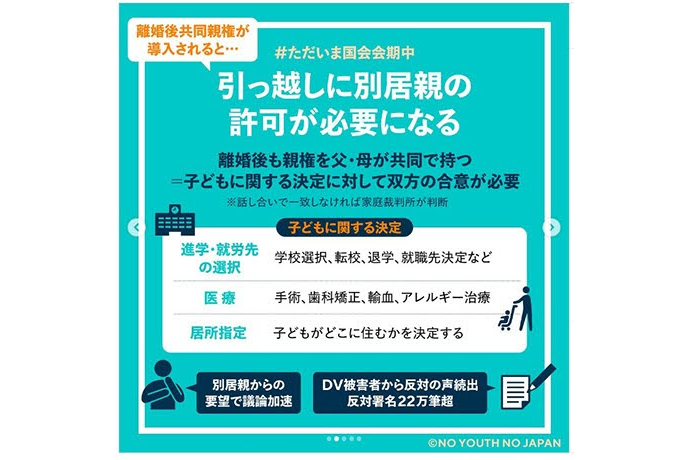

共同親権になると、離婚後であっても子どもに関する意思決定は基本的に父母が共同で行うことになります。

例外的に「日常の行為」や「急迫の事情」の場合は単独で決めていいという条文もあるのですが、ここにも大きな問題が二つある。

まず、「日常の行為」や「急迫の事情」が何を指すのかがあいまいです。

その上、「日常の行為は例外として単独で決めていいけど、日常の行為とはいえ子どもに重要な影響を及ぼすものは父母が共同で決定すること」という例外のさらに例外の話を法務省が言い出し、「子どもに重要な影響を及ぼすもの」が何かもあいまいですから、現場は大混乱になるでしょう。

もう一つの問題は何ですか?

例外として認められている「単独で決めていい」の「単独」が同居親とは限らない点です。父母どちらも単独で決められるのです。

例えば、子どもと一緒に住んでいる母親が、風邪気味だからプールの授業を休ませるとします。プールの授業は子どもの日常の行為であり、単独で決めていい出来事と解釈することができるでしょう。

ただ、「単独」には別居している父親も含まれます。

つまり共同親権者である父親も単独で決定できるという理屈が成り立ってしまい、「いや、プールは休ませないでください」と父親から学校に連絡することもできてしまう。

それに対し、母親がまた学校に連絡をして……と、結果として子どもに関する重要な意思決定がいつまでも確定できない可能性が生じます。

堂々めぐり……!

子どもに歯列矯正をさせる、留学のためにパスポートを持たせる、同じ学区内で引っ越しをする。共同親権になると、これら全てに父母双方の合意が必要です。

合意が取れない場合、最終的には「裁判所で手続き」となりますけど、気軽に言ってくれるよなと思います。

裁判には時間と費用が掛かりますし、何よりしんどいんですよ。弁護士であっても自分の離婚時は別の弁護士に依頼をするくらい、しんどい。

それを離婚後に繰り返す可能性が高まるわけで、不安を感じている人はたくさんいます。

共同親権の導入はDV支援を後退させる?

そしてもう一つ重要なのは、DV被害者に対する支援が著しく後退することです。

被害者が加害者からますます離れづらくなる。これは間違いありません。

なぜでしょう?

「子どもの住む場所の決定」に父母双方の合意が必要となるからです。

DV加害者から被害者が子どもを連れて逃げる場合、「子どもの住む場所という父母が共同で決定すべきことを、単独で決めてしまっている」ことになり、共同親権侵害に該当してしまいます。

DV被害から逃げるのは「急迫の事情」じゃないんですか?

どのような状況が「急迫の事情」と認められるのか、そこが分かりません。

殴る蹴るの暴行から、子どもを抱えてはだしで逃げ出すような状況は分かりやすく急迫の事情です。でも、実際のDV被害者でそれができる人は少数。

ほとんどの場合は恐怖心からDV加害者の不在時を狙ったり、子どもが進級するタイミングまで耐えたりと、計画して逃げるわけです。

「耐えられたのだから急迫の事情ではない」と判断される可能性もあると……。

そこがはっきりしない以上、DV被害者の支援者を委縮させることにもなります。

そもそもDV被害者支援の現場は、恐怖心から身動きが取れない被害者に対し、「お子さんもあなたも危ないから、2人で引っ越した方がいい」と支援者が必死で説得するケースばかりです。

ところが、それが違法行為の教唆になり得る。つまり行政や弁護士が訴えられる可能性が非常に大きいのです。

DV被害者への積極的な支援が躊躇されてしまうことになったら危険ですね……。

結果として被害者は加害者から離れられなくなり、家庭の中で一番弱い子どもの命が危うくなる。

今でもDV被害者の母親が加害者である夫から逃げられず、夫に命じられて子どもの虐待に加担してしまう事件が起きていますが、今のままの法案が通ったらこのような事件はますます増えるだろうと思います。

聞けば聞くほどDV被害の当事者たちへの配慮が欠けているような問題だらけな気がします。まだ検討が必要な問題が残されているということですね。

政治は男性の痛みに寄り添い、女性の痛みには鈍感

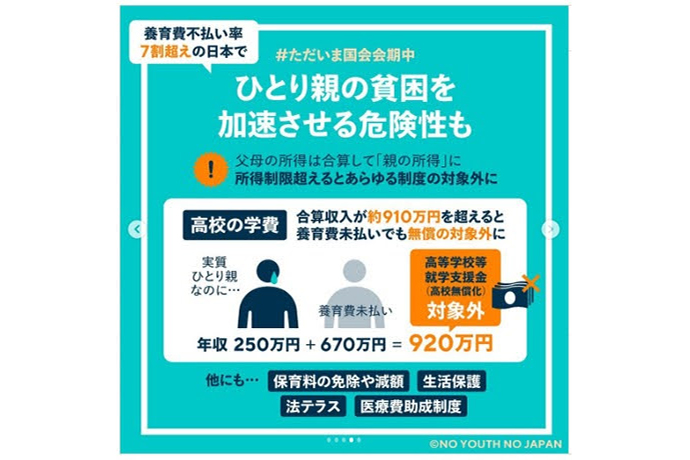

DV対策や一人親支援など、やるべきことはたくさんあるのに、共同親権の話はサクサク進んでいますよね。

その過程で、養育費の未払いといった離婚後の子どもに関する問題点について合わせて見直す動きがあってもいいのに、そういう話は弱い。

弱い立場の人たちを置き去りにして進めているように感じます。

そもそも日本は国民一人当たりの裁判官の数が少なく、離婚事件の9割が裁判所が関与しない協議離婚。もともと当事者に丸投げです。

よく言えば当事者の自立性に委ねられているけど、実際は弱肉強食。だから養育費をもらえない人が大勢いるわけです。

その状態で共同親権を導入したって、弱肉強食が加速するだけ。日本が家父長制が強い社会だと知っていたけれど、こんなにも強いのかと改めて思い知りましたね。

私は男性中心の政治過程が生きづらい社会を生み出していると思って普段活動をしていますが、共同親権の件はまさにそう。

女性やマイノリティーの意見は聞かないふりをしたり、聞いても理解に時間がかかってなかなか進まなかったりする。

実際に夫婦別性や同性婚は「社会が変わってしまう恐れがある」と言うくせに、共同親権は本当に早く進めるんだなって。そこに問題意識を持ちました。

政治は男性の痛みに寄り添っているのであり、女性の痛みには本当に鈍感だと感じます。

声を上げることにさえ勇気がいる弱い立場からの意見を、本来は政治家が積極的にくみ取り、権力勾配や力関係を是正して法律を作るべきです。

でも現実には世の中の力関係がそのまま法律に反映され、強い立場の人たちが希望する法律をテキパキと作る感じになっていますよね。

過去の取材で「女性向けの低用量ピルが承認されるまでに何十年とかかったのに対し、男性向けのバイアグラはたった半年で承認された」と聞いたことがあります。

私たちが知らないだけで、男女不平等な法律は少なくないのかも……?

例えば、DV防止法。加害者の多くが男性ですが、加害者対策は全然ないんです。

被害者が逃げることを支援する法律であり、加害者を家から追い出すといった発想はない。加害者に行動変容を求める命令もありません。

そして、DV防止法で辛うじて支援されている「被害者は逃げていいよ」を共同親権が壊しかねません。あまりにバックラッシュ(※)が強いですよね。

普段の違和感が、共同親権のスピード可決でリアルに

共同親権に反対するオンライン署名は23万を超えました。

当事者以外にも輪が広がっているように感じますが、なぜだと思いますか?

普段からアクティブに活動している人たち以外が動いているからこそ、これだけの署名の数になっているのだと思います。

私の友だちでも、普段政治に関心がない人が共同親権への反対意見をSNSに投稿していました。それを見たその子の友達が関心を持ったり、署名をしたりしながら広がっているのかなと。

身近なところにシングルマザーがいる人も多いでしょうし、何より自分の人生で子どもを持つ可能性がゼロではない以上、ひとごとではないですよね。

確かに。

あと、「そりゃこうなるよね」と感じた人も多かったんじゃないかなと思います。

どういうことですか?

「異次元の少子化対策」が打ち出され、「産みたい人が産めるように」「あくまで個人の権利を尊重した上で」と言うけれど、結局は「男性がどうコントロールするか」という目線が強いのを感じていて。

共同親権だけでなく、例えば虐待や子どもの遺棄があった場合に責められるのは母親で、「父親は何をしていた?」という部分はスルーされる。

朝ドラの『虎に翼』で描かれているような明治時代の家父長制の価値観が色濃く残った上に、普段の生活で感じる「子どもを産め」っていうプレッシャーがある気がしています。

そういう普段の違和感が、共同親権の件でリアルになったというか。それが共同親権への反対署名の広がりにも影響しているのではと思います。

取材・文/天野夏海 編集/光谷麻里(編集部)