その会社、大丈夫…? 転職でジェンダーギャップが少ない企業を見極める方法【2025年618名調査】

男女の格差を示す「ジェンダー・ギャップ指数」。日本は世界118位/146カ国と、先進国の中でも特に低い順位に付けています。

最近では身近なニュースでも「女性軽視では……?」と感じる出来事が多く、もやもやを感じる女性もいるのではないでしょうか。

一方で、男性育休の推進やハラスメントへの意識向上など、職場の男女間格差には変化の波も確実に訪れています。

この流れの中で、「男女格差は仕方がないこと」だと諦めず、納得できる転職をかなえるにはどうすればいいのでしょうか?

そこで今回は、女性618名に実施した『女の転職type』の調査で見えたリアルな実態を見ながら、転職活動で「ジェンダーギャップの少ない会社」を見抜くための実践的なポイントを紹介します。

約6割がジェンダーギャップを実感。でも、希望の光も…?

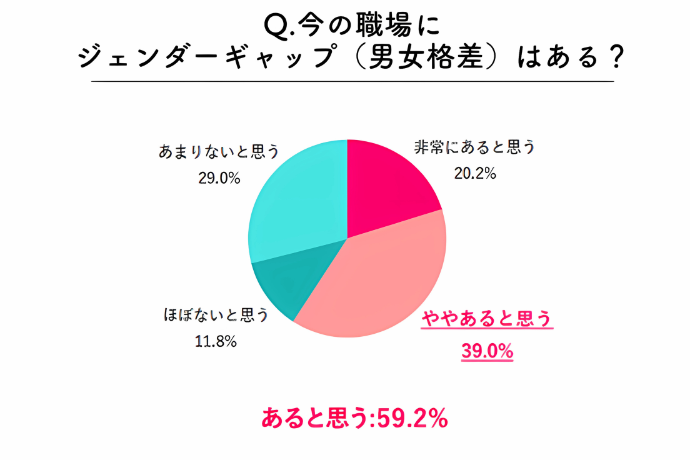

はじめに、働く女性たちに聞いたのは「今の職場にジェンダーギャップ(男女格差)はある?」という質問です。

結果はなんと約6割(59.2%)が「ある(非常にある+ややある)」と回答。多くの女性が日々何かしらの格差を感じているようです。

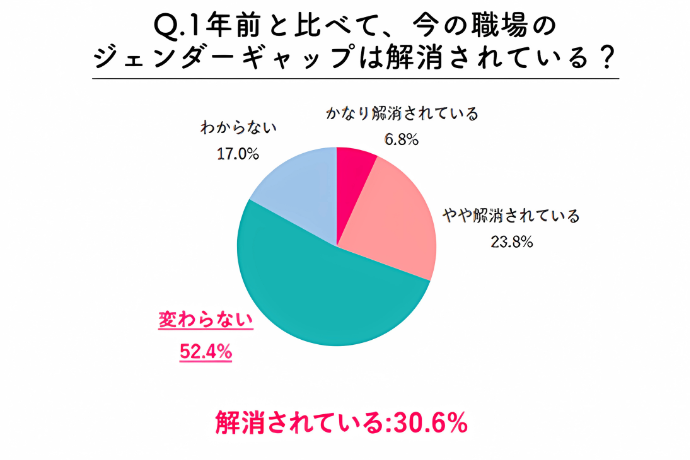

ただ「1年前と比べて、今の職場のジェンダーギャップは解消されている?」という質問には、約3割(30.6%)の人が「解消されている(かなり解消+やや解消)」と回答しています。

変化のスピードは会社によってさまざまですが、少しずつでも状況が動いている企業が多いことが明らかになりました。

働く女性たちが感じる「モヤッと」の正体

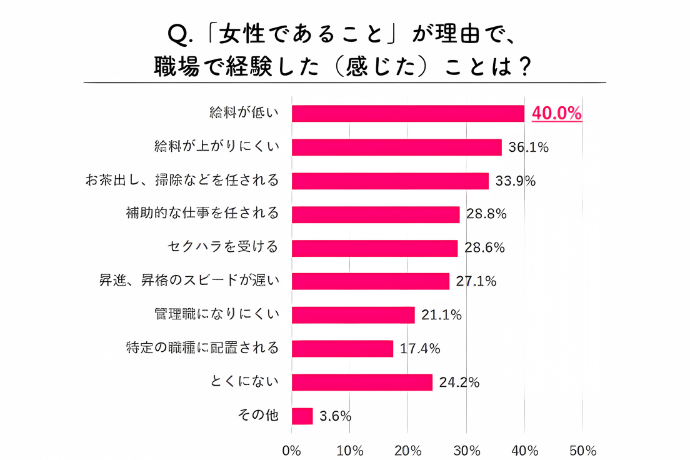

では働く女性たちは、日々の仕事の中でどんなときに「ジェンダーギャップ」を感じるのでしょうか?

アンケートで最も多かったのは、「給料が低い」(40.0%)、「給料が上がりにくい」(36.1%)という、切実なお金の問題。

毎日男性と同じように頑張っているはずなのに、もし「女性だから」という理由で差があるとしたら、やるせない気持ちになるのも無理はありません。

次いで多かったのが、「お茶出し、掃除などを任される」(33.9%)という役割の押し付け。男性がやっても同じはずなのに……これもまだまだ根強く残っているようです。

さらに自由回答では、思わず耳を疑うような「職場で言われたモヤッと発言」も寄せられていました。

「女子だから、コンビニ弁当とかじゃなくて、弁当を自分で作った方がいい」(20代/その他/正社員)

「会議後の食事会、上層部の周りに座ってね」(40代/サービス・販売系/正社員)

「女なんだからスカートを履くように」(20代/事務・経理・人事系/正社員)

「男性の営業が行くより、女性の方が柔らかい雰囲気だから話しやすいだろう」(20代/営業系/正社員)

「結婚して子どもを産んだら辞職するよね?」(30代/その他/正社員)

「本当は嫌だけど、断りづらい」「嫌だと言いづらい」そんな空気をつくり出す古い価値観が、残念ながらまだ残っている職場もあるようです。

ジェンダーギャップ解消のためにできること

とはいえ少しずつ変化を感じている人がいるのも事実です。

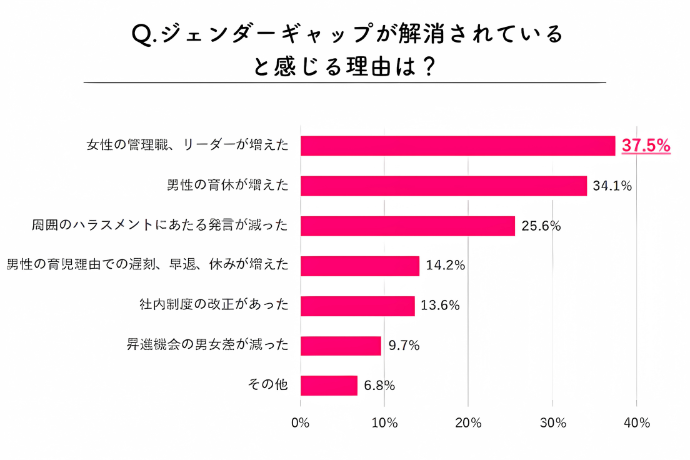

以前よりジェンダーギャップが解消されてきていると感じている人が増えた背景には、「女性の管理職やリーダーが増えた」(37.5%)ことや、「男性も育児休暇を取得しやすくなった」(34.1%)といった、目に見える変化もあるようです。

身近なロールモデルの存在や、性別に関わらず誰もが働きやすい制度・風土づくりが、少しずつですが、着実に社会を前進させているのかもしれません。

では、こうした良い流れをさらに後押しするために、私たち一人ひとりにできることは何でしょうか?

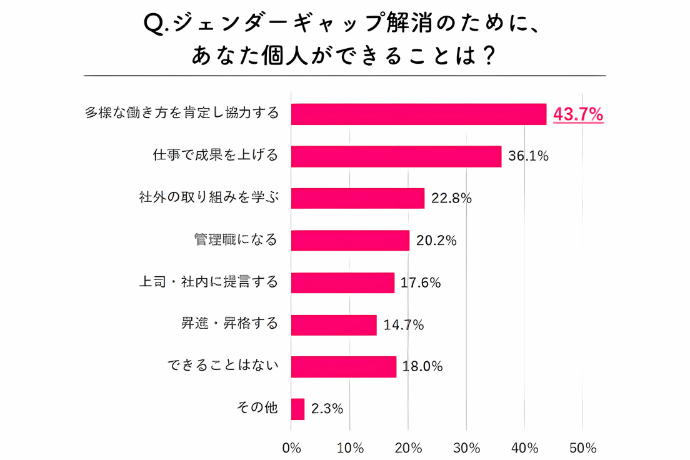

「ジェンダーギャップ解消のために、あなた個人ができることは?」と聞いてみると、「多様な働き方を肯定し協力する」(43.7%)、「仕事で成果を上げる」(36.1%)、「社外の取り組みを学ぶ」(22.8%)といった、前向きで建設的な答えが多く返ってきました。

その一方で、「個人でできることはない」(18.0%)という正直な声も無視できません。

長年かけて築かれた組織の文化や根深い価値観を、個人の力だけで変えるのは簡単なことではないでしょう。

もし今の職場環境にもやもやしていて、「もっとフェアな環境で、自分の力を正当に評価されたい」と思うなら、「転職して環境を変える」という選択肢もあります。

もっと自分らしく働けて、その頑張りがきちんと報われる。そんな場所で働くことは、日々の仕事のパフォーマンスを上げるだけではなく、充実感やモチベーションを高めることにもつながるはずです。

【転職活動アドバイス】「ジェンダーギャップが少ない企業」を見抜く四つの視点

現職でのジェンダーギャップにもやもやして、転職活動を始めたとしても、「入社してみたらまた同じような思いをするのでは……」といった不安も拭えません。

そこで後悔しない会社選びのために、以下の四つの視点をチェックして「ジェンダーギャップが少ない企業」を探すことをおすすめします。

Point 1:求人票&企業HPで「数字の実績」を深掘り

まず注目したいのが、客観的な「数字」です。

・女性管理職の比率、役員構成の男女比

・男女別の平均勤続年数

・男性の育児休業取得率とその平均期間

こういった具体的な数字をきちんと公開しているか、そしてそれが制度だけでなく「実績」として表れているかは、企業の本気度を測るバロメーターになります。

次に「男女ともに活躍中!」といった耳障りの良いフレーズだけでなく、その実績も慎重にチェック。

・求人の言葉を裏付ける具体的な取り組み(研修制度、メンター制度など)

・ロールモデルとなる女性社員の紹介(経歴やインタビューなど)

・「ダイバーシティ&インクルージョン」に関する明確な方針や目標

などが企業のサイトや求人などで具体的に示されているかを確認しましょう。

時短勤務、フレックスタイム、リモートワークなどの柔軟な働き方についても、「制度がある」という事実だけでなく、「実際に社員がどれくらい利用していて、それが当たり前になっている雰囲気なのか」という実績まで確認してみることが大切です。

Point 2:面接は「逆質問」で、本音とリアルな空気感をキャッチ

面接の最後にある「逆質問」の時間は、企業のリアルな姿勢や本音を探る絶好のチャンス。ジェンダーギャップの少ない会社を見極めるために、以下のような質問ができるといいでしょう。

「女性管理職の方のキャリアパス事例について、具体的に教えていただけますか?」

「男性社員の育児休業について、取得実績や期間、会社としての奨励策などを伺えますか?」

「評価制度において、性別による差が出ないよう、どのような点に留意されていますか?」

「育児や介護など、ライフイベントと仕事を両立されている女性社員の方はいらっしゃいますか?また、会社としてどのようなサポート体制がありますか?」

「ハラスメント防止やダイバーシティ推進に関して、社内でどのような研修や取り組みを行っていますか?」

また注目すべきは、これらの質問に対する面接官の「答え方」。

誠実に、具体例を交えて答えてくれるか? それとも、曖昧な表現でお茶を濁そうとしていないか?

面接官自身の言葉づかいや態度、表情からも、その会社のリアルな空気感が伝わってくるはずです。

Point 3:「第三者のリアルな声」で客観的な情報を補強!

社内の人の話だけでなく、「第三者の視点」も積極的に取り入れて、多角的に企業を評価するのも一つの手。

例えば転職関連の口コミサイトでは、実際に働いている(いた)人のリアルな本音に触れることができます。

ただし、情報は玉石混交。一つの意見に左右されず、ポジティブ・ネガティブ両方の視点から情報を集め、あくまで判断材料の一つとして冷静に受け止めるのが賢い活用法です。

また、「えるぼし認定」(女性活躍推進)や「くるみん認定」(子育てサポート)といった、国が優良企業を認定するマークを取得しているかも重要なチェックポイント。これらは企業の公式HPなどで確認できます。

経済産業省が発表する「新・ダイバーシティ経営企業100選」や「なでしこ銘柄」といった外部からの表彰歴も、企業の取り組み姿勢を客観的に知る良い手がかりになるでしょう。

Point 4:「女の転職type」や転職のプロの力も賢く活用

最後に、プロの視点や情報に頼ってみるのも有効な手段。

『女の転職type』をはじめとした女性向け転職サイトでは、「女性管理職活躍中」「育児・家事との両立支援あり」「産育休活用有」といった条件で求人を絞り込めますし、さまざまな切り口の特集記事も企業研究のヒントになるはずです。

さらに、転職エージェントは、求人票には載っていない企業の内部情報や、「実際のところ、女性は働きやすい環境なのか?」といった実態について、より深い情報を持っていることがあります。

エージェントに「女性の働きやすさについて、率直なところを伺えますか?」など聞いてみると、リアルな話が聞けるはずです。

すべてが完璧に理想通りの会社に巡り合うのは、正直難しいかもしれません。

しかしこれらの「見極める視点」を持って丁寧に情報収集し、比較検討することで、「こんなはずじゃなかった……」という入社後のミスマッチは確実に減らせます。

”もやもや”は、より良い未来へのエネルギーに

今回の調査で見えた職場のジェンダーギャップ。根深い問題ではありますが、社会の変化の兆しや「自分で環境を選ぶ」という選択肢があることも事実です。

自身が感じるもやもやは、より良い働き方を求める大切なサイン。それは、未来を変えるためのエネルギーにもなります。

今の環境に疑問があるなら、この記事のチェックポイントを参考に、まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか?

調査対象:『女の転職type』会員およびFastaskモニター(女性)

有効回答数:618名

調査期間:2025年2月6日~2月21日