フリーランス向きの人とは? 会社員を続けるか迷ったときに確認したい三つの条件【フリーランス協会理事が解説】

「フリーランスに向く人ってどんな人ですか?」「フリーランスに向かない人はいますか?」ーー私がよく聞かれる質問です。

今回はフリーランスの向き、不向きについて考えてみましょう。

フリーランスとは、「特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る人」のことです。

内閣官房の調査によれば、日本国内におよそ462万人いるとされ、これは日本の労働力人口の6.7%を占めます(※1)。

ここで「フリーランス」と言った場合、広義では会社員をしながら「副業」でフリーランスをしている人もふくみます。

コロナ禍による価値観・生活スタイルの変化、リモートワークの浸透などが後押しとなり、フリーランスとして働きたい人は増え続けています。

読者の皆さんやその周辺でも、コロナ禍の中で「フリーランスとして働き始めた」人がいるのではないでしょうか。

進む「フリーランスのカジュアル化」

一方で、以前に比べるとテクノロジーやサービスの進展もあって独立・開業・副業のハードルが大幅に下がり、誰もが気軽にフリーランスになれる「フリーランスのカジュアル化」が進んでいるのも事実です。

ちょっと興味があって始めてみたら「意外に大変」「思ったより稼げない」ーーそんな声も聞こえてきます。

さまざまなキャリアの可能性を試すことに対して、私自身は基本的に前向きです。

せっかく転職、独立、副業(兼業)など働き方の選択肢が広がっているのですから、機会があって関心があればぜひ挑戦したらいいと思うのです。

しかしながら、できるかぎりネガティブな意味での「こんなはずじゃなかった……」と思う状況に陥るのは避けたいですよね。

フリーランスは「自分の知識やスキルを提供して対価を得る人」なので、「売り」になる知識やスキルがあることは大前提となります。

保有している知識やスキルの希少性が高ければ報酬は高くなりますし、誰もが保有している知識やスキルであれば、なかなか「稼ぐ」という意味では難しいかもしれません。

その前提に立った上で、私自身が「フリーランスに向く人」の第1条件に挙げたいのが「自律性がある人」です。

向く人の条件1:自律性がある人

例えば、私が理事をしているフリーランス協会が毎年実施している、フリーランスの実態調査の「フリーランス白書2021」(※2)から以下の質問を見てみましょう。

フリーランスに「今の働き方を始めた理由」についてたずねた質問です。

最も多いのは「自分の裁量で仕事をするため」(55.8%)で、「働く時間/場所を自由にするため」(50.8%)が続きます。

これらの回答はフリーランスの働き方の特徴をよく表しています。

フリーランスはいつ、誰と、どこで、何の仕事をするか、すべて自分自身の裁量によって決定することができます。

いくらフレックスタイム制やリモートワークなどの柔軟な働き方が増えたと言っても、会社員ではなかなかこうはいきません。

会社員の場合は、会社から与えられた役割や期待値にそって行動することが求められますから、多少の裁量があったとしても完全に自由とはいかないからです。

働く時間・場所・内容すべてを自身で決定し、自分のキャリアを自律的につくっていくことが好きな人はフリーランスに向いていると言えます。

向く人の条件2:やりきる力がある人

2番目に大切なことが「やりきる力があること」です。

フリーランスと会社員の大きな違いは「フリーランスは(発注主から見ると)教育や育成の対象ではない」ことです。

会社員は会社にとって教育や育成の対象ですから、例えば上司や先輩がいて必要に応じて助言や指導をおこない、本人の成長を助けてくれます。

しかし、フリーランスには上司や先輩はいません。

自分で自分の業務をやりきり、自分の成長を自分でデザインしていく必要があります。

「フリーランス白書2020」(※3)の結果では、「積極的に自己投資している」「自己投資している」と回答したフリーランスが66.2%にものぼりました(下図)。

会社員の場合、研修やトレーニングの機会は会社が用意してくれるものですが、フリーランスはスキルアップの機会も自分でつくっていく必要があります。

フリーランスの人と話していると「(フリーランスになってから)フィードバック(改善のための評価や指摘)をもらえないのがつらい」という言葉をよく聞きます。

会社であれば、上司や先輩、周囲の同僚たちが本人の成長につながる率直なフィードバックを伝えてくれることでしょう。

フリーランスの場合は、もちろん発注主から業務内容や納品内容についてコメントやリクエストをもらうことはあると思いますが、それは決して本人の成長のためではありません。

なぜなら、フリーランスは「プロとしてその業務を行うに足る知識やスキル」を有していることが大前提だからです。

もちろん、必要に応じてクライアントや周囲の仲間を巻き込むことはあっていいのですが、あくまで自分の頭で必要なことを考えて「業務をやりきること」。

そして業務をやりきれる自分であり続けるために必要な、知識やスキルのインプットを行える人がフリーランスには向いています。

向く人の条件3:楽観的かつ戦略的な人

3番目の条件として私が重要だと感じるのが「楽観的かつ戦略的であること」です。

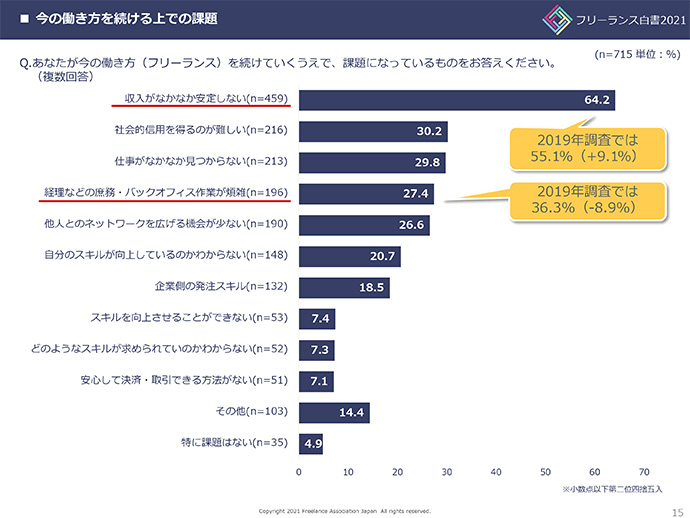

例えば「フリーランス白書2021」(※4)の結果を見ると、「今の働き方を続ける上での課題」として「収入がなかなか安定しない」との回答がダントツに多く、64.2%にものぼっています。

これは他の選択肢の回答の2倍以上です。

フリーランスは会社員と違って決まった金額のお給料が毎月振り込まれる働き方ではありません。

どれくらいの価格で仕事をするかも自分次第。

仕事のあり方を自由に設計できる分、不安定さがあります。

この点に関して不安感を持ちやすい人、悲観的にとらえてしまう人はフリーランスには向かないように感じます。

不安定さがあるのは大前提なので、その上で「どうやったら安定的に稼げるか」をポジティブに、戦略的に考えていける人は向いています。

例えば、収入の獲得ルート(発注先)を複数個持ったり、違うタイプの仕事やプロジェクトを組み合わせてみたり、新たなスキルの習得によって自身の時間単価をアップさせたり……リスクヘッジする方法はいくらでもあります。

向き・不向きを知り、納得感を持ってチャレンジしよう

いかがですか? ここまで読んで「やってみたい!」とワクワクする気持ちが湧いてきた人、「やめておこう」と思った人、きっといろいろな反応があると思います。

人生100年時代、私たちは少なくとも70歳くらいまでは働き続ける世代です。

長い職業人生の中で、誰もがフリーランスになる可能性は増しています。また、働き方のグラデーションも進んできています。

会社員、フリーランス、会社経営……あるいはそれらを複数組み合わせて、パラレルに活動する人が生まれてきています。

だからこそ向き・不向き、メリット・デメリットなどを知った上で、納得感を持って一歩を踏み出していきたいですね。

【この記事を書いた人】

Waris共同代表・国家資格キャリアコンサルタント

田中美和

大学卒業後、2001年に日経ホーム出版社(現日経BP社)入社。編集記者として働く女性向け情報誌『日経ウーマン』を担当。フリーランスのライター・キャリアカウンセラーとしての活動を経て2013年多様な生き方・働き方を実現する人材エージェントWarisを共同創業。著書に『普通の会社員がフリーランスで稼ぐ』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。一般社団法人「プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会」理事

(※1)内閣官房「フリーランス実態調査結果」より

(※2)(※3)(※4)調査・発行:一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリアフリーランス協会「フリーランス白書 2020」、「フリーランス白書 2021」

『ニューノーマル時代のLive Your Life』の過去記事一覧はこちら

>> http://woman-type.jp/wt/feature/category/work/liveyourlife/をクリック